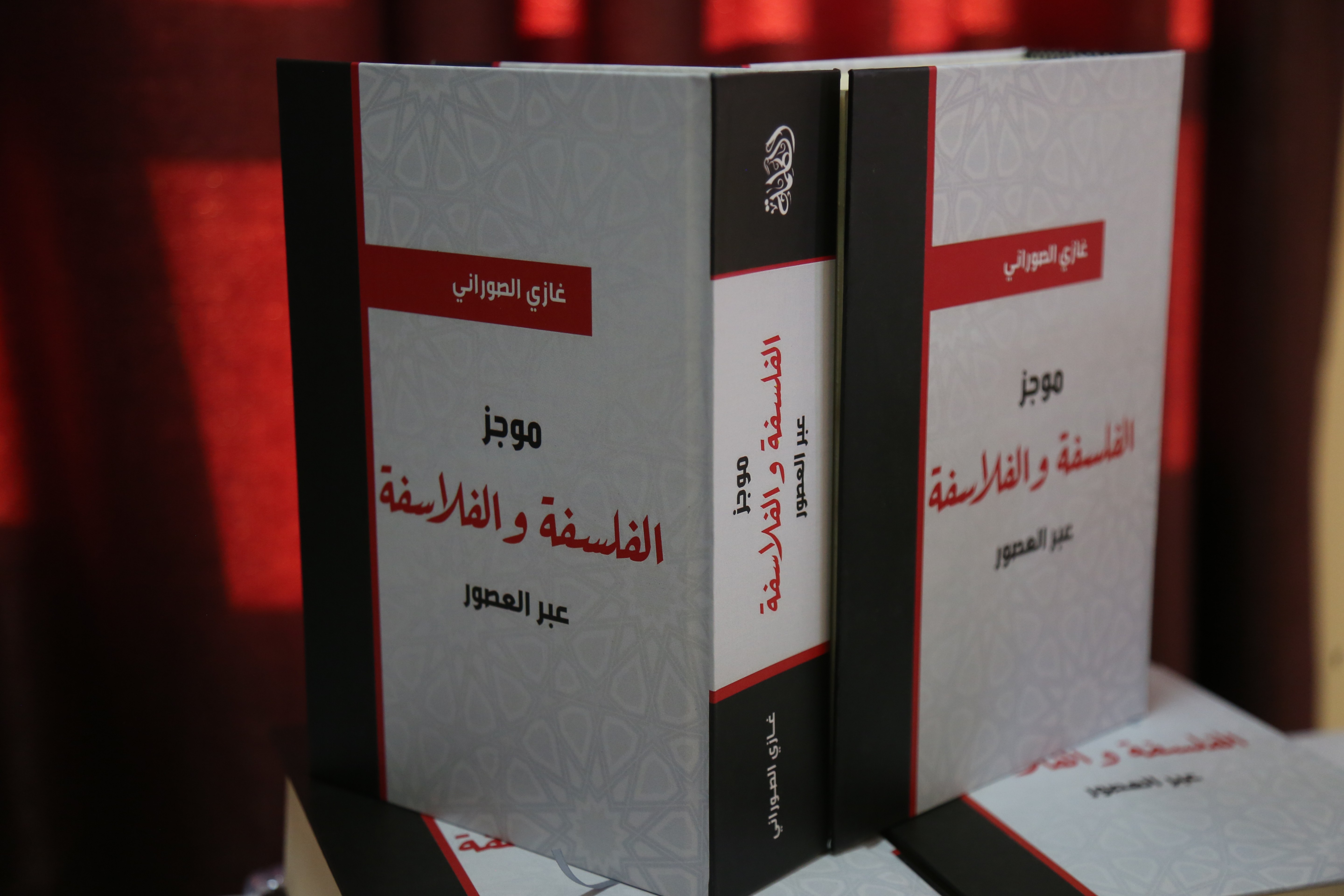

(تنفرد بوابة الهدف، بنشر كتاب المفكر غازي الصوراني، المعنون: موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور، الصادر عن دار الكلمة للنشر والتوزيع، في يونيو/ حزيران 2020، على حلقات متتابعة.. قراءة مثمرة ومفيدة نتمناها لكم).

الباب الرابع

الفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى

الفصل العاشر

فلاسفة القرن التاسع عشر

أبرز فلاسفة القرن التاسع عشر

أوجست كونت ( 1798 - 1857):

فيلسوف وعالِم اجتماع فرنسي، من أبرز ممثلي الفلسفة وكان مثله الأعلى ومعبوده في أيام صباه هو "بنيامين فرانكلن" الذي كان كونت يسميه "سقراط" الحديث، وقد استهل كومت حياته استهلالا حسنا بان أصبح سكرتيراً للمفكر الاشتراكي الطوباوي الذي كان يحلم باقامة المدينة الفاضلة "سان سيمون" الذي اشعل في نفس اوجست كونت حماسة اصلاح.

وابتداء من آب 1817 دخل كونت إلى هيئة تحرير مجلة الصناعة، وكلف بتحرير المجلد الثالث منها، وشارك في الوقت نفسه في تحرير مجلة الرقيب، وكتب مذهب السياسة الوضعية، الذي نشره سان – سيمون في تعليم الصناعيين.

وفي هذا السياق، يقول جورج طرابيشي " إن ما جذب كونت إلى سان –سيمون فكرة غلبة الصناعة، غير القابلة أصلاً للفصل عن العلم، والفكرة المتممة لها: التجديد الروحي أو "تجديد المسيحية" على أساس من عدالة التوزيع.

بيد أن "ما فرق بين الرجلين هو المسألة العملية لإعادة تنظيم المجتمع: فقد كان سان – سيمون يعتقد أن في الإمكان التصدي لهذه المهمة مباشرة، بدون أية مباحث نظرية، بينما كان كونت يريد على العكس من ذلك أن يتعمق في المسألة عن طريق دراسات جديدة، وكان رأيه أنه لابد من تعويد العقل على العادات الجديدة التي يستلزمها وضع العلوم، وهذا يقتضي من جهة أولى تأسيس علم للظاهرات الاجتماعية، ومن الجهة الثانية التآلف مع معرفة موسوعية بالعلوم التي تقدم في جملتها الأساس الممكن الوحيد لدراسة جزئية للعلم الاجتماعي المشار إليه، وعلى الرغم من أن "كونت" أخذ العديد من أفكار سان سيمون الاشتراكية، إلا أن فلسفته ككل، جاءت معاديه للاشتراكية، وردة فعل برجوازية رجعية على النمو المتصاعد لحركة الكادحين التحررية"([1]).

يعترف كونت "بان ثورة 1789 كانت تقدمية تاريخياً، غير أنه يَتَّهِم هذه الثورة بانها أحالت المجتمع الفرنسي إلى حالة من "الفوضى" المُدَمِّرة، التي يجب التخلص منها بأسرع ما يمكن، والاستعاضة عنها بـ"نظام" جديد، قائم على "العلم"، يستثنى امكانية نشوب أية ثورة في المستقبل، وكان التدعيم النظري لهذا "النظام" أي للدفاع عن الرأسمالية، المنطلق الاساسي، والهدف الرئيسي لمذهب كونت الوضعي كله"([2]).

يرى كونت ان العلم بمعنى المعرفة اليقينية قد سار من موضوع إلى آخر على الترتيب السابق، ومن الطبيعي ان تكون ظاهرة الحياة الاجتماعية المعقدة آخر ما يخضع ويستسلم للطريقة العلمية، ذلك إن مؤرخ الفكر يستطيع ان يلحظ في كل ميدان من – ميادين الفكر قانونا ذا مراحل ثلاث: فقد كان الإنسان في أول الأمر ينظر إلى الموضع من وجهة نظر لاهوتية، ويفسر جميع المسائل تفسيراً الهياً، مثال ذلك عندما اعتبر النجوم آلهة أو عربات للالهة، وانتقل بعد ذلك بهذا الموضوع نفسه إلى مرحلة الميتافيزيقا، وراح يفسر الاشياء تفسيراً ميتافيزيقيا مجرداً، فاعتقد ان النجوم تسير في دوائر، لان الدائرة هي أكمل الاشياء، واخيراً نزل هذا الموضوع إلى مرتبة العلم الايجابي أو اليقيني الذي يقوم على الملاحظة الدقيقة، والفروض، والتجربة، واخذ يعلل الظواهر عن طريق قانونية العلة والمعلوم، واعلن "كونت" –كما يقول ديورانت- "ان الميتافيزيقا حاجز معطل للتطور وأن الوقت قد حان للتخلي عن الميتافيزيقا، وان الفلسفة لا تختلف عن العلم، اذ هي تنسيق للعلوم كلها بالنظر إلى تحسين الحياة الانسانية".

آراؤه الاجتماعية:

تعتبر سوسيولوجيا "كونت" لا أضعف حلقات منظومته الفلسفية نظريا فحسب، بل، وأكثرها رجعية من الناحية السياسية، فقد "كان كونت بداية سلسلة من علماء الاجتماع، الوضعيين، الذين أرادوا أن يبنوا علم الاجتماع لا من خلال دراسة التاريخ الحقيقي لتطور البشرية، بل من منطلقات قَبْلِيَّة محضة حيث يتجلى الطابع الرجعي لآراء "كونت" الاجتماعية في نظرته إلى المجتمع باعتباره "كائنا اجتماعياً"، شبيها بالكائنات الحية، تتماون أعضاؤه جميعا لما فيه "مصلحة الكل"، ذلك ان "كونت"، الذي شهد الثورات الفرنسية عامي 1830 و1848، وعاصر علماء التاريخ الفرنسيين مرحلة العودة، استطاع أن يستشف الاتجاه العام لتطور المجتمع الفرنسي في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ان يستشف تفاقم حدة الصراع الطبقي بين البروليتاريا والرأسماليين، وفي محاولته لطمس هذا الصراع، يحاول "كونت" أن يقنع البروليتاريا بان الرأسماليين والعمال ليسوا طبقتين متناقضتين، بل طبقة واحدة، يجب ان يلفها الوئام والمحبة!، وهكذا نراه يرفع راية "الاتساق الاجتماعي"، و"وحدة" الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة، ويحاول أن يبرهن على أن الفلسفة الوضعية تستطيع ان تجعل من الرأسماليين – سارقي قوت الشعب- "حماة الرساميل الاجتماعية"، وذلك انطلاقاً من تأكيد "كونت" على أن السلطة السياسية يجب ان تتركز بيد "أقطاب الصناعة"، لا سيما أصحاب المصارف والبنوك، بوصفهم الطبقة، التي تقوم بأهم الوظائف وأنفعها وأشملها"([3]).

هنا، ينطلق "كونت" من عجز الثورة البرجوازية عن اصلاح المجتمع، واقامة دعائمه على أساس عقلاني متين، ليرفض الثورة، أياً كانت، لأنها تُخَرِّب "النظام" وليتنكر لجميع التعاليم المادية والثورية، التي جلبتها الثورة الفرنسية، بل ويتمادى في هذا الاتجاه ليرفض حتى فكرة مساواة الجميع، ومبدأ سلطة الشعب.

كان نشاط "كونت" بالغ الدلالة، "ففي شخصه، كما في شخص شوبنهاور، بدأت الفلسفة البرجوازية، في النصف الأول من القرن التاسع عشر، سيرها في الانحطاط، ومنذ ذلك الحين تخلت الفلسفة البرجوازية نهائياً عن تقاليدها التقدمية تاريخياً، لتصبح مسرحا لمختلف الآراء والنزعات الرجعية، والمثالية الذاتية، والارادية، والوضعية، والتلفيقية"([4]).

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أيضاً، غدت الوضعية في شكلها الأول (كونت، ميل، سبنسر) أقوى تيارات الفلسفة البرجوازية انتشارا، ويعود السبب في ذلك إلى أن الرأسمالية تحتاج إلى العلوم الطبيعية، لكن ايديولوجيي البرجوازية يحرصون أشد الحرص على الا تستخلص استنتاجات مادية وإلحادية من معطيات هذه العلوم، وهكذا جاءت الوضعية، بدفاعها عن البحث العلمي العياني Concrete، وبتأكيدها، في الوقت ذاته، على أن جوهر الظواهر سيبقى، إلى الأبد، متعذرا على المعرفة، جاءت لتلبي هذه المتطلبات على أحسن وجه"([5])، ونظرا لازدواجية الوضعية، التي تحاول دفع عجلة العلم إلى الامام، وتسلم، في الوقت ذاته، بالايمان الديني، جاء دورها في تاريخ الفلسفة متناقضا للغاية.

ففي "البلدان، ذات التقاليد المادية العريقة، وقفت الوضعية، قبل كل شيء، خصما للمادية، ولعبت، إجمالا، دورا رجعيا، أما في تلك البلدان، التي سيطرت فيها الكنيسة والفلسفة اللاهوتية (ايطاليا، بلدان امريكا اللاتينية، الولايات المتحدة، وغيرها)، فقد قوبلت الوضعية، من قِبَلْ الكثيرين من الناس التقدميين على انها حركة، تساعد على التحرر من قيود الكنيسة، وعلى البحث العلمي الحر"([6]).

أوجست كونت الكاهن الأعلى لعلم الاجتماع:

كان "أوجست كونت" –على الرغم من آراؤه الرجعية- رائداً طليعياً في ميدان علم الاجتماع (السوسيولوجيا)، ومصطلح "سوسيولوجيا" كان قد أدخله "كونت" في كتابه "بحث في الفلسفة الوضعية" ليحل محل تعبير الفيزياء الاجتماعية الذي كان قد استعمله سابقاً، فقد نظر إلى بزوغ السوسيولوجيا من منظور تاريخي: حيث رأى أن التطور العقلي للإنسان مَرَّ بثلاث مراحل هي: المرحلة اللاهوتية، والمرحلة الميتافيزيقية، والمرحلة الوضعية، وكانت علوم الرياضات والفيزياء والبيولوجيا قد تم تأسيسسها في المرحلة الوضعية، وكانت علوماً حررت نفسها من الفكر اللاهوتي والميتافيزيقي.

غير أن فروع المعرفة، التي كان الإنسان موضوع بحثها، مازالت تحمل علامات التأملات اللاهوتية والميتافيزيقية، فأراد كونت أن يتقدم بهذه الفروع المعرفية إلى المرحلة العلمية الوضعية، لذا أصبح المنافح عن السوسيولوجيا كلعم اجتماعي وضعي، وكان هجوم كونت العنيف موجهاً ضد التأملات اللاهوتية والفلسفية، فالمعرفة الوضعية تجريبية موضوعية ومضادة للتفكير التأملي، فهي تركز على الظواهر الملاحظة، وعلى العلاقات المنظمة التي يمكن بناؤها بواسطة البحث التجريبي.

أوجست كونت، كما هو حال مفكري زمن استعادة العرش([7]) الذين كان لهم رد فعل سلبي على الثورة الفرنسية، اعتقد كونت أن افكار عصر التنوير كانت سلبية ومدمرة، فهو الذي أطلق على روسو وفولتير وديدرو، وصف "فلاسفة المقصلة"، وكان كونت منشغلاً بالأزمة الأخلاقية لحقبة ما بعد الثورة، فرأى أن أصل الأزمة يتمثل في نشوء المذهب الفردي (مرض العالم الغربي) الذي ادخلته حركة الإصلاح الديني، والذي بلغ ذروته في عصر التنوير، وتتمثل الأعراض المهمة لهذا المرض في أفكار قدمها فلاسفة المذهب الفردي (من هوبز إلى كانط وروسو) تلك الأفكار التي أكدت على: السيادة الشعبية والمساواة والحرية الفردية، مع ما رافقها من نظرات سلبية للأسرة والدين والكنيسة والمجتمع، فقد رأى أولئك الفلاسفة أن الفرد هو نقطة البداية للفلسفة الاجتماعية (انظر العقد الاجتماعي)، وقد "رفض "كونت" أفكار فلاسفة المذهب الفردي، معلناً أن الفلسفة الوضعية هي آخر، وأسمى مراحل تطور المعرفة، والمجتمع عامة"، وأطلق عليها: المرحلة العلمية.

في هذهالمرحلة "العلمية" يستعيض العقل عن التفسيرات اللاهوتية والغيبية، ويسعى إلى إقامة دعائم الحياة الاجتماعية على أساس من المعرفة الإيجابية Positive، أو المعرفة الوضعية، وهذه المعرفة ليست وقفاً على علوم الرياضيات والفلك والطبيعة والكيمياء، وإنما تتعداها إلى علم الأحياء وعلم الاجتماع، ذلك إن هدف العلم "الوضعي" عند "كونت" هو اكتشاف نظام وقوانين الطبيعة والمجتمع، أما المسائل الميتافيزيقية حول الوجود واللاهوت، فهي –عند "كونت"- مسائل غير قبالة للحل مطلقاً، لذا يجب طرحها جانباً"([8]).

نستخلص من ذلك، أن "المرحلة الوضعية، في نظر "كونت" تُلغي الفصل الميتافيزيقي التعسفي بين النظرية والتطبيق، فمن معرفة قوانين الظواهر، يمكن الانطلاق للتنبؤ بمستقبلها، وهكذا فإن هدف المعرفة "أن أرى – لكي أتنبأ" ومن ثم الاعتماد على هذا التنبؤ للتدخل النشيط في مجريات الأحداث، وبالتالي، فإن تطور العلم – وفقاً لهذه النظرية- هو القوة الأساسية المحركة للتقدم الاجتماعي، وليس تقدم العلم –حسب هذه النظرية- إلا انتقالاً من التطورات الدينية الغيبية إلى المفهوم المجرد عن الطبيعة، ومنه إلى المرحلة الأخيرة وهي الاتجاه صوب العلم "الوضعي""([9]).

"كان "كونت" مثالياً في فهمه للتاريخ، فالعالَم في نظره تُسيُّره الآراء، وتَقَدُّم المجتمع ليس إلا تقدم الفكر، والتقدم الفكري لا يسبق، عنده، التقدم الاجتماعي فحسب، بل ويشكِّل علَّته وأساسه.

إن "كونت" "يجعل من "التاريخ العام للروح الإنسانية" نجماً ثابتاً، يهتدي به كل من يريد دراسة التاريخ البشري، كذلك "جاء مذهبه في المعرفة مثالياً، ومليئاً بالتناقضات، فهو يقتفي أثر "هيوم" في القول بان الفكر الإنساني لا يُدرك إلا الظواهر، وبذا يجنح إلى اللا ادرية، ومن ناحية ثانية يدحض "كونت" المذاهب التي ترى في الظواهر تجلياً للماهية، ثم ينكر مفهوم السببية، ويستبدله بتصورنا عن ثبات تعاقب الظواهر من وراء بعضها بعضاً"([10]).

إن "مهمة العلم، عند "كونت" ليس "تفسير" الظواهر، ودراسة ماهيتها، وأسبابها، بل استنباط الظواهر الثانوية من الظواهر الأولية، وإن أي حقيقة علمية –عنده- هي حقيقة نسبية، ناقصة، وهذا صحيح، لكن "كونت" يخلص من هذه الموضوعة الصحيحة إلى استنتاجات ذاتية، لا أدريه، حول استحالة التفريق بين الذاتي والموضوعي في المعرفة، وعن وجود أشياء لا ترقى إليها المعرفة أبداً""([11]) وهو استنتاج مثالي يتناقض مع الرؤية العلمية الفلسفية التي تقول بان "كل شيء، كل الظواهر والأشياء قابلة للمعرفة".

لم تكن السوسيولوجيا عند "كونت" مجرد علم بين العلوم، وإنما هي قمة الهرمية العلمية، وكانت في الوقت ذاته المعتقد التوحيدي شبه الديني في المجتمع الجديد الذي يماثل المذهب الكاثوليكي في القرون الوسطى، وقد برزت هذه الآراء، أكثر ما برزت، في كتابات "كونت" المتأخرة، حيث إنتهى موقفه المضاد للميتافيزيقا السابق البارد، مفسحاً المجال لحماسة حامية "للدين" الوضعي، فرأى "كونت" أن المجتمع ذاته صار، وفقاً للسوسيولوجيا الوضعية، الكائن الأعظم.

يمكن إيجاز أهمية كونت في تاريخ علم الاجتماع في العناوين الآتية:

- لقد أنشأ برنامجاً خاصاً "بالعلم الطبيعي للمجتمع"، نعني العلم الوضعي الذي لا يزال له مناصرون كُثُرْ.

- أكد إمكانية درس "الظواهر الاجتماعية" درساً موضوعياً مثل الحوادث الطبيعية.

- أكد أن الرؤية السوسيولوجية للعلاقات المنتظمة في المجتمع تسمح بتطور تكنولوجيا اجتماعية جديدة تُسَهِّل حل المسائل الاجتماعية – السياسية.

قالوا عنه([12]):

- "لقد أخفقت إذن محاولة التركيب الذي يقيض فيه لمذهب التقدم ولمذهب النظام أن يتصالحا في ظل علم اجتماعي وضعي، فبحكم قوة الاشياء انفصلت العناصر المتناقضة، واستطاع تيار الردة، المميز للقرن التاسع عشر، أن يقتاد من جديد كونت، كما اقتاد فيخته، إلى الطور اللاهوتي الذي تباهوا ثلاثتهم بتجاوزه في أول الأمر، والحق أن الروح البابوي سعى، عن طريق الوضعية كما عن طريق الكاثوليكية، إلى الامتلاك الكامل للقرن التاسع عشر". (ليون برانشفيك).

- "إن وضعية أوجست كونت، بالمقارنة مع المادية الفرنسية للقرن الثامن عشر، كانت تراجعاً إلى الوراء، مثلما كانت الأفكار الاجتماعية والسياسية لمؤسس "ديانة الانسانية" تراجعاً إلى الوراء بالقياس إلى الاشتراكية الطوباوية لسان – سيمون الذي تتلمذ عليه كونت في بادئ الأمر وأخذ عنه عدداً من أفكاره الأساسية بعد أن حرفها وبسطها في اتجاه نكوصي" (جورج بوليترز).

جون ستيوارت مل (1803 – 1873):

فيلسوف ومنطقي واقتصادي انجليزي، من دعاة الفلسفة الوضعية، وكان في الفلسفة من أتباع "هيوم و أوجست كونت"([13]).

ترعرع "جون ستيوارت مل" على مبادئ والده جيمس مل، حاول أن يصوغ مذهباً ليبرالياً لا يعاني من نقاط الضعف التي شعر بوجودها في الليبرالية السابقة، فقد كان جون ستيوارت مل ناقداً لنظرية آدم سميث (دعه يعمل)، لذا، حاول أن يُعَدِّل المذهب الليبرالي التقليدي بمساعدة من العلم الاجتماعي، وفي النظرية السياسية، كان من رواد المذهب الليبرالي الاجتماعي الذي رفض مذهب دعه – يعمل، وأكد التشريع الفعال الذي يخفف من الظلم الواقع على العمال.

"دافع مل عن حرية الكلام وحرية الصحافة.. إلخ، لأنه رأى أن هذه الحريات صفات مرغوبة، وهذه الفضائل الليبرالية هي أيضاً مهمة للعقلانية وللبحث عن الحقيقة، فالنقاش الحر في الساحة العمومية – من دون عقبات داخلية وخارجية – هو شرط إمكانية وصولنا إلى وجهات نظر معقولة ومقبولة، وفي ما يختص بظلم النساء في زمانه دافع في نقاشه عن حقوق التصويت العامة للنساء للاعتراف بحقوق الملكية للزوجات، وكان ذلك الصراع للمساواة وللتحرر جزءاً من المذهب الليبرالي التقدمي الذي كان مل بطله،وكان شعار ذلك المذهب: "الراشدون كلهم متساوون سياسياً وقانونياً بصورة مبدئية"([14]).

وبابتدائه من حقوق الفرد التي لا يمكن انتهاكها، "وضع مل نفسه في وسط التقليد الحديث الذي يرجع إلى لوك من بين آخرين، فعلى الرغم من أن "مل" في فكره المعياري أكد المبادئ الكلية التي أساسها الفرد، إلا أنه كان واعياً في نظرته إلى المجتمع، بأن الوسط الاجتماعي مهم في تشكيل الفرد، ويشمل هذا التصور بشكل خاص، الناحية الاجتماعية – الليبرالية لفكر مِل، التي تقترب من رؤية أشكال التوازي مع المذهب الاشتراكي البريطاني والفرنسي في بدايته، كما أوحى به وخلقه مفكرون مثل أوين (Owen)، وسان –سيمون Saint Simon–وفورييه (Fourier)، فقد نأى جون ستيوارت مل بنفسه عن اعتقاد والده "جيمس مل" بحكم أكثرية قوي، فرأى: أنه لا يمكن أن تنظم الأقلية القوية (الطبقة الأرستقراطية) الأكثرية الضعيفة (بقية الشعب) وحدها، فالأكثرية قد تظلم الأقلية أيضاً، كما أن وجود شكل حكم تمثيلي لا يكفي لضمانحرية جماعات الأقلية أو الأفراد، لذلك، كان "مل" منشغلاً بمسألة كيف يمكن للمجتمع أن يضمن أحوال عيش لائقة بالأشخاص الأحرار والمسؤولين"([15]).

على كل حال، لم يفكر "جون ستيوارت مل" بطريقة سوسيولوجية منظمة، لأن السوسيولوجيا كانت لا تزال في طفولتها، لكنه قدم دفاعاً رئيسياً عن الحرية الشخصية"([16])، تجسيداً لقناعته ان التحرر شرط رئيسي للعقلانية.

لقد كان الحدس الأخلاقي الأساسي الذي عَبَّر عنه "جون ستيوارت مل" متمثلاً في حنقه من مظاهر الظلم واللاإنسانية في المجتمع البريطاني في زمانه، بسبب نظام الاقتصاد الحر، حيث طالب بتطبيق المذهب الليبرالي الاجتماعي مؤكداً على العدالة الاجتماعية.

يقول "مل": "إن الحكومة لاتوجد فقط لكي تقدم الحد الأقصى من ذلك النوع من اللذة الذي يفضله المواطنون، فبعض أنواع اللذة هو، بالأحرى، أفضل من الأنواع الأخرى، والحكومة مسئولة عن أن تربى مواطنيها على أن يتعقبوا اللذات العليا بدلاً من اللذات الدنيا. ومن ثم، فإن التربية الأخلاقية، سواء اكانت الحكومة هي التي تنفذها بالفعل، أم أفراد معينون (ويبدو أن مل يفضل أفراداً معينين)، هي إحدى مسئوليات المجتمع الجيد، ولابد أن تتجه التربية الأخلاقية إلى الإنسان لا بوصفه، حيواناً يبحث عن اللذة فحسب، وإنما بوصفه "موجوداً تقدمياً".

أما نظرية مل فهي تقوم على أن الحرية هي محاولة لتوضيح، ما الذي يتطلبه ضبط النفس، وهو يتطلب أن يمتنع كل فرد، ومجموعة الأفراد، والحكومة، وجمهور الناس، عن معارضة فكر أي فرد من الأفراد، أو تعبيره، وفعله وهذا هو المبدأ الأساسي للحرية"([17]).

لم تقتصر كتابات جون ستيوارت مل على النظرية السياسية، وإنما شملت أيضاً المنطق والإبستيمولوجيا في أعمال مثل "في الحرية" (1859)، و"مذهب المنفعة" (1863)، و"إخضاع النساء" (1869) و"مبادئ الاقتصاد السياسي"([18]).

لودفيج فيورباخ (1804 –1872 ):

فيلسوف مادي ألماني حاز على إعجاب معاصريه من الشباب، وكان لكتاباته تأثير كبير عليهم، فقد كتب إنجلز عن هذا التأثير قائلاً "كان الحماس عاماً وصرنا جميعاً فيورباخيين دفعة واحدة"([19]).

كان لودفيغ فويرباخ فيلسوفاً أنثروبولوجيّاً ألمانياً مشهوراً بكتابه "جوهر المسيحيّة"، والذي قام بنقد المسيحية، وكان مؤثّراً للغاية بأجيال من المفكرين اللاحقين، بما فيهم كارل ماركس، وفريدريك أنجلز، وريتشارد فاغنر، وفريدريك نيتشه.

دعا فويرباخ إلى الليبرالية والإلحاد والمادية، قدّمت العديد من كتاباته الفلسفية تحليلاً نقديّاً للدين. كان فكره مؤثرّاً في تطوّر الماديّة التاريخيّة. حيث غالباً ما يتم الاعتراف به كجسر بين هيجل وماركس.

كان هدف فيورباخ تحرير الإنسان من الوعي الديني؛ وفي مؤلفه "نقــد فلسفــة هيجـل" أعطى حلاً مادياً للمسألة السياسية في الفلسفة وهذا الحل يرتكز على اعتبار الطبيعة، أو الوجود، أو المادة واقعاً ينشأ عنه بالضرورة العقل المفكر.

اقترب في أواخر حياته من الاشتراكية العلمية خصوصاً بعد أن قرأ رأس المال، وأصبح عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي في عام

أولا: فلسفتـــه:

اعتبر فويرباخ فلسفته استكمالا، وتجاوزا، في الوقت ذاته، لمذهب هيجل وأسلافه، فاذا كان هيجل يعزل العقل، أو الفكر عن الانسان، عن نشاطه الحسي ومتطلباته، فإن "الفلسفة الجديدة"، أو "فلسفة المستقبل" – كما يسمي فويرباخ فلسفته- "تنطلق من الانسان، فالانسان، وحده، هو الذات الحقيقي للعقل، والانسان بدوره، نتاج للطبيعة"([21]).

وفي رأيه إذا كان الدين يَعِدْ الإنسان بالنجاة بعد الموت، فإن الفلسفة مدعوه لتحقق على الأرض ما يعد به الدين في عالم الغيب.. أي أن على الفلسفة أن تلغي الأوهام الدينية لتوفر وتعطي الإنسان القدرة على معرفة إمكانياته الحقيقية في بلوغ السعادة.. وهذا الهدف _السعادة_ هو ما سعى إليه أو إلى تحقيقه طوال حياته..! إن السعادة كما يبدو هي الهدف النهائي لفلسفة فيورباخ" ، وإن السعادة التي يسعى الإنسان إليها في الجنة يجب أن تتحقق في الأرض. الإنسان يصبح إذن المبدأ الأساسي في فلسفة فويرباخ، وكذلك تصبح سعادته القانون الاعلى في هذا العالم الانساني.

إن المذهب المادي في الطبيعة يشكل أساس الفلسفة الانتروبولوجية عند فويرباخ، وبالتالي فهو على النقيض من المزاعم المثالية واللاهوتية، حيث يؤكد أن الطبيعة هي الواقع الوحيد، وأن الإنسان هو نتاجها، وتمامها الاسمى، ففي الانسان، ومن خلاله –كما يقول فيورباخ- "تحس الطبيعة ذاتها، تتأمل ذاتها، تعقل ذاتها، وفي مجابهة الآراء المثالية- اللاهوتية، التي تحط من قدر الطبيعة"، يؤكد فويرباخ هنا، أنه لا شيء فوق الطبيعة، تماما كما أنه لا شيء أدنى منها، يقول: "تأملوا الطبيعة، تأملوا الانسان! هنا تتكشف لكم أسرار الفلسفة".

يرى فويرباخ أن مفاهيم "الوجود"، و"الطبيعة"، و"المادة"، و"الواقع"، تمثل جميعها رموزا مختلفة لمعنى واحد، هو الوجود المادي للطبيعة الخالدة، في إطار الزمان والمكان، باعتبارهما الشرطان الاساسيان لكل وجود ولكل ماهية، لكل فكر ولكل نشاط، لكل ازدهار ولكل تقدم"، وليس هناك من واقع خارج الزمان، كما أنه لا وجود لزمان أو مكان خارج الطبيعة، ولذا فإن المزاعم الدينية عن بداية العالم باطلة من أساسها"([22]).

وقد اعتنق الهيغليون الشباب هذه الفلسفة بشكل واسع وحماسي، وخاصة ماركس؛ ولكن ماركس رأى أن هذه الفلسفة تحتوي على عيبين رئيسيين، فهل نستطيع أن نتحدث عن "جوهر" الانسان؟ ولماذا يكون الإنسان مختلفاً مثل هذا الاختلاف في ظروف مختلفة ومراحل تاريخية مختلفة؟ وكيف يتحول من عبد إلى فلاح، ومن فلاح إلى برولتياري، ومن برجوازي صغير إلى رأسمالي، ثم بعد ذلك، هل صحيح أن الإنسان نتاج لبيئته فقط؟ هل يقتصر عقله على مجرد تلقي الانطباعات من العالم الخارجي؟

وقد أجاب ماركس عن السؤال الأول فأشار إلى ان الإنسان يوجد دائماً في علاقات اجتماعية محددة كما أنه ينتمي إلى فئة اجتماعية متميزة، ليس هناك "جوهر" للإنسان، على شكل شيء ما مجرد ينتمي إلى الإنسان كانسان، فالانسان يتغير بتغير المجتمع والمجتمع يتغير بواسطة إعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية بشكل مستمر لجعلها تتفق وطرق الإنتاج المتغيرة"([23]).

وفي هذا السياق يقول د.هشام غصيب "لقد خطا الفيلسوف الألماني المادي، لودفيغ فويرباخ، خطوة مهمة على درب علمنة الفكر والوعي حين نقد دين العقل الهيغلي نقداً ماديا يعتمد النهج المادي أساساً له، والحال أن الفلسفة الغربية البرجوازية في مرحلة صعود البرجوازية الغربية تمثلت في ثلاثة تيارات رئيسية: دين العقل (العقلانية المثالية)، والمادية (العقلانية المادية)، والتجريبية، وبالتالي، لم تكن هذه التيارات معزولة عن بعضها، وإنما قامت بينها تقاطعات متواصلة وتفاعلات تناحرية مريرة، وجاء فكر لودفيغ فويرباخ في سياق هذا الصراع المتواصل والمتكرر، وخصوصاً بين دين العقل والمادية، فقد بدأ لودفيغ فويرباخ ذلك باعتبار دين العقل الهيغلي استمراراً للاغتراب الديني، أي اعتبره إسقاطاً اغترابيا للطبيعة البشرية، بحيث تبدو وكأنها عقل مطلق موضوعي خارج البشر، بل وكأن البشر مجرد ملحق لهذا الإسقاط، أو بالأحرى مجرد أدوات يحقق العقل المطلق ذاته بها وعبرها.

من ناحية ثانية، دعا فويرباخ إلى التغلب على هذا الاغتراب بإعادة العقل المطلق إلى حيث ينتمي فعلاً، إلى عقل الإنسان وقلبه، وبالتالي افترض فويرباخ أنه بالحب بين الأنا والآخر وبالتعاون بين الأفراد على أساس هذا الإدراك، يتغلب الإنسان على اغترابه التاريخي ويحقق مآربه التاريخية"([24]).

ثانيــاً: فهمــه المــادي للطبيعــة:

يؤكد فيورباخ أن الطبيعة هي الواقع الوحيد، وأن الإنسان هو نتاجها؛ وعنده أن "ليس للطبيعة بداية ولا نهاية.. فكل شيء فيها في تفاعل متبادل، وكل ما فيها نسبي، وكل ما فيها متعدد الجوانب ومترابط بغيره".. وهذه النبوءة الديالكتيكية لم تلق التطوير اللاحق عنده حيث أنه لم يدرس الأشكال المختلفة لترابط الظواهر وتبعيتها المتبادلة، ولذا فإن مذهبه في الطبيعة لم يخرج عموماً عن إطار المادية الميتافيزيقية.. وقد تجلى هذا في تعريفه للطبيعة بقوله: "أنني أفهم الطبيعة على أنها جملة القوى والأشياء والكائنات الحسية التي يميزها الإنسان عن ذاته باعتبارها غير إنسانية، أو من وجهة النظر العملية أن الطبيعة هي: كل ما يتجلى للإنسان _بشكل مستقل عن الإيحاءات الغيبية_ مباشرة وحسياً كأساس لحياته وموضوع لها.. فالطبيعة هي الضوء والكهرباء والمغناطيسية والهواء والماء والنار والتراب والحيوان والنبات والإنسان باعتباره كائناً فعالاً بصورة عفوية.. إن كلمة "الطبيعــة" لا تعني بالنسبة لي أي شيء آخـــر..!!إذن بهذا الفهم يتميز فيورباخ ويبدو أكثر عمقاً من فهم الماديين السابقين له.

ثالثــاً: آراؤه الاجتماعيـــة:

لم يستطع فيورباخ أن يفهم مادياً الحياة الاجتماعية والوعي الاجتماعي بكل تفاصيلهما، لقد وقف ضد التفسير الديني المثالي للحياة الاجتماعية، لكنه لم يرتفع إلى مستوى الفهم المادي للتاريخ وذلك لأنه يستعيض عن القوى الغيبية المحركة للتاريخ بالمشاعر والرغبات الإنسانية، أي بأشياء واقعية فعلاً لكنها "غير مادية" ؛ إنــه يعارض الفهم الديني المثالي للتاريخ العالمي بالنظرة الطبيعية Naturalistic”" التي تنطلق من الفهم الأنثروبولوجي للحساسية الإنسانية على أنها القوة الرئيسية والمحددة لسلوك كل فرد ولسلوك المجتمع ككل؛ فمثلاً موقفه من الحرية، يقول: "إن الطائر حر في الهواء، والسمكة في الماء، والإنسان حر حيث وعندما تسمح له ظروف حياته بتلبية نزوعه الطبيعي إلى السعادة.. وإلى تحقيق قدراته".. وهذا الفهم الطبيعي، الأنثروبولوجي المجرد للحرية الإنسانية شبيه بمطلب المنورين البورجوازيين في جعل ظروف الحياة الإنسانية تتفق مع الطبيعة الإنسانية.

إنه يرى في الحــب جوهر الحياة الإنسانية وهدفها؛ ويرى فيه القوة المحركة للتقدم الاجتماعي، والأخلاقي خاصة، لكن هذا التفاؤل الأخلاقي يصطدم لا محالة بوقائع التاريخ والحياة اليومية، والأمثلة في بلادنا كثيرة، كيف يمكن للإنسان الفقير المضطهد أن يمارس السعادة ويعرف الحب وهو على هذه الحال من البؤس والشقاء.. فكما هي الأخلاق نسبيه .. كذلك الحب وكافة المفاهيم الاخرى.

أخيراً، إن قيمة آراء فيورباخ الاجتماعية والأخلاقية تكمن في نفي التصورات الدينية، وفي أنها تشكل الأساس النظري للديمقراطية البورجوازية.. فالإنسان _الطبيعي_ السوي الذي يتكلم عنه فيورباخ، ويرى أنه إنسان المستقبل المتحرر من كل ما يشوه فرديته.. هذا الإنسان "المجرد واللاطبقي يبقى في نهاية الأمر صورة مثالية لإنسان النخبة في المجتمع البورجوازي.. أو على وجه الدقة المجتمع الطوباوي.

أهم مؤلفاته: "أفكار حول الموت والخلود" 1830 ، و "جوهر المسيحية" 1841، و "نقد الفلسفة الهيجلية" 1839 ، و "موضوعات لإصلاح الفلسفه" 1842، و "أُسس فلسفة المستقبل" 1843.

([1]) المرجع نفسه – ص 540- 544

([2])جماعه من الاساتذه السوفيات - مرجع سبق ذكره - موجز تاريخ الفلسفة – ص 596

([3]) المرجع نفسه - ص 601

([4]) المرجع نفسه - ص 602

([5]) المرجع نفسه - ص 723

([6]) المرجع نفسه - ص 724

([7]) تعني إعادة الملكية في إنجلترا في عام 1660 عندما اعتلى العرش الملك تشارلز الثاني (1660 – 1685).

([8]) جماعة من الأساتذة السوفيات – مرجع سبق ذكره – موجز تاريخ الفلسفة – ص 599

([9]) المرجع نفسه – ص 599

([10]) المرجع نفسه – ص 597

([11]) المرجع نفسه – ص 599

([12]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره – معجم الفلاسفة – ص 540- 544

([13]) الموسوعة الفلسفية – مرجع سبق ذكره – ص518

([14]) غنارسكيربك و نلز غيلجي– مرجع سبق ذكره- تاريخ الفكر الغربي - ص 560

([15]) المرجع نفسه – ص 561

([16]) المرجع نفسه - ص 563

([17]) هنرى م. ماجد – مقال بعنوان: جون ستيوارت مل- تاريخ الفلسفة السياسية (مجموعة مؤلفين) – تحرير: ليوشتراوسوجوزيفكروبسي – ترجمة: محمود سيد أحمد – المجلس الأعلى للثقافة – القاهرة – الجزء الثاني – 2005 – ص450

([18])غنارسكيربك و نلز غيلجي– مرجع سبق ذكره- تاريخ الفكر الغربي - ص 559

([19]) لجنة من العلماء والاكاديميين السوفياتيين – مرجع سبق ذكره - الموسوعة الفلسفة – ص366

([20]) المرجع نفسه – ص365

([21])جماعة من الأساتذة السوفيات – مرجع سبق ذكره – موجز تاريخ الفلسفة – ص 448

([22]) المرجع نفسه – ص 457

([23])جون لويس – مرجع سبق ذكره – مدخل إلى الفلسفة – ص 221

([24])د.هشام غصيب – نقد العقل الجدلي – الناشر: التنوير – بيروت – 2011 .