لا يختلفُ اثنان، سواءً أكانَا أصحاب ثقافة أم لم يكونا كذلك، أنّ غسّان كنفاني أيقونةُ النضال الفلسطيني الشرعي وخزّان أسراره ومصباح دروبه، ولو لم يكن كذلك لما طالته أيادي العدوّ الصّهيوني لتغتاله، محوّلةً جسدَهُ أشلاء وُزِّعت مدنًا فلسطينيّةً على أرض لبنان، ومن المسلّم به الحديثُ عن غسّان أديبًا ومناضلًا وسياسيًّا وفنّانًا.

لقد كان رحمُ الإبداع عنده خصبًا على قصر المساحة الزمنيّة التي عاشَها، كان غسّان يرى أنّ العمر الطبيعيّ للإنسان يكون في الستين، ولكن لم يدرك أنّه من أراد أن يكون ندًّا فإنّه سيموت قبل السّتين بكثير. حقّق غسّان وصيّته بألا نموت إلّا بين زخّات الرصاص، ولم يمت موتًا طبيعيًّا في حين أنه رآه عارًا؛ أي الموت الطبيعي.

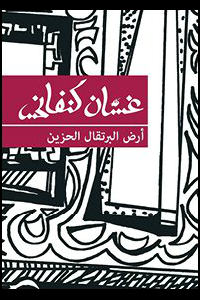

أرض البرتقال الحزين، لم تكن صورة عكّا كما أرادت هذه المجموعة القصصيّة، بل كانت صورة فلسطين بأكملها، وحتى أجزائها التي لا يعيش فيها البرتقال، كانت أيضًا هي أرض البرتقال الحزين، وقد تلخّصت فلسطين في (أرض البرتقال الحزين) بثماني قصص، كلُّ قصّة استقلّت بشخصيّاتها وأحداثها عن الأخرى، وكان لكلٍّ منها أسلوبها الخاص، وصورتها التي ترتسم بها ولا ترتسم بها أختُها الأخرى، ولكن وجدت نفسها كاملةً على اختلاف مضامينها أنّ تجري في مجرى واحد لتصبَّ في مصبٍّ واحد، ألا وهو الحزنُ الفلسطيني الأبدي، والسؤال الذي ضاعت إجابتُه: لماذا نحن هنا؟ ولم يستطع هذا السؤال حتى الآن أن يتزوّج جوابًا.

أرض البرتقال الحزين هي الأرضُ الأدبيّةُ التي اتّضحتْ فوقها مأساة الفلسطيني التي ما زالتْ تائهةً في شوارع المنفى الكبيرة، وفي أزقّة المخيّمات الصغيرة، المتّسعة لكلّ تفاصيل يتمنا وحزننا، ولقد أراد غسّان منها مرآة للواقع الفلسطيني، وذاكرة له، يستطيع أن يرجع إليها متى شاء؛ كي يتثبّت من مأساته.

تبدأ هذه المجموعةُ القصصيّةُ بحوارٍ بين شخصٍ من العامّة وشخصٍ من الخاصّة، حوارٍ فيه أسئلةٌ وقضايا فلسفيّة في العلاقة بين الفرد والجماعة، أو العامّ بالخاص، بين الفقر والتشرّد وبين الثراء والتسلّط، ويفضي هذا الحوار في نهايته إلى أنّ الفرد الفلسطيني كيف أصبح حالة، ومادّة للسياسيين في خطاباتهم وفي تربيتهم شعوبهم، وكيف أصبحت المخيّمات التي تطفح بالألم مادّة للسيّاح يلتقطون لها الصور، ويشجّعون أقرانهم أن يأتوا إليها قبل أن تنقرض، ورغم هذه القيمة المعدومة التي أصبحت للفلسطيني بفضل لجوئه إلا أنّه صار رحمةً للسياسيين؛ إذ باللاجئ الفلسطيني تبرّر فشل برنامجك، وباللاجئ الفلسطيني تهدّد شعبك ليتّخذ الفلسطيني عبرة، ويُعدَم الفلسطيني إذا لزم الأمر حتى تصبح حجّتك أكثر إقناعًا.

وفي فصلها (السلاح المحرّم) يرسمُ صورة فلسطين ذلك السلاح المحرّم ولا إمكانية للاستيلاء عليه إلّا لحظات، تمامًا كأبي علي الذي استولى على سلاح جندي أراد أن يسكن القرية بشجاعة باسلة قد امتنعت عند غيره، لكن هذا السلاح الذي أصبح حلال أبي علي يُستَولَى عليه من قاطعَيْ طريق، وهو السلاح الذي بنى عليه أبو علي آمالًا كبيرة، وفي (أوراق من فلسطين) تتّكثّف صورة فلسطين أكثر، وخصوصًا في فصلها (ورقة من الرملة) التي كان بطلُها أبا عثمان الذي أجبرته ثورة جبل النار أن يلجأ إلى الرملة ويعمل بها حلّاقًا وطبيبًا يحبُّه الجميع، مسرورًا رَغم ما يحمله من حزنٍ على وفاة زوجته أم عثمان وابنته الصغيرة السمراء (فاطمة) التي أُعدِمت أمام عينيه من قبل الصهاينة بدمٍ باردٍ وبضحكات المهزوم، يدفن أبو عثمان حزنه الجديد بيديه ويعود إلى الطابور على قدمٍ واحدة، ثم ما فتئ حتى ذهب إلى الضابط وتفجّر وإيّاه ليتناثر جسده أشلاء قضت على حلمه في أن يُدفَن بالرملة، ولم يكتفِ غسّان في هذه المجموعة بأن يتحدّث عن الهم الفلسطيني وحسب، بل أخذ يتناول الأسباب التي أضاعت فلسطين، وذلك من خلال أسئلةٍ معروفة الأجوبة، منها حال الجيوش التي أخذت على كاهلها تحرير فلسطين، وصورة الجندي المحنّط فيها، الذي ظنّ فيه قادته حشوة فارغة يحشونها بالأوامر، ومنها عدم تبنّي المسؤولين للثوار ولا سيما بعد حادثة مصنع (الريفانيري) ومنها أولئك المثقّفون الذين يجلسون على مقاعدهم المريحة ومكاتبهم الجميلة يتحدّثون عن معارك فلسطين وهم لم يسمعوا طلقة واحدة، أولئك الذين قال فيهم: (ولكن لم يكن الخطأ منّي أنا، كان من فوق، من هؤلاء الذين يقرؤون ويكتبون ويرسمون خطوطًا ملتويةً ينظرون إليها باهتمام).

تزدحمُ أحداثُ الرواية أكثر في فصلها الذي يتحدّث عن الهجوم الكبير على عكّا، الذي سبّب مأساة اللجوء منها أي عكا/فلسطين إلى أماكن شتّى في لبنان والأردن، لجوء بدأ من حشو سيارة كبيرة بالناس والأغراض، التي أخذت تشقُّ طريقَها نحو رأس الناقورة جنوب لبنان، كانت السيارة تبتعد وعكّا تحتفي أكثر وكروم البرتقال ما زالت ترافق السيارة حتى نهاية طريقها، وفي أثناء هذه الرحلة التي توّجتها الدموع يحيلنا غسّان إلى مفارقةٍ عجيبة؛ إذ قال إنّ سماعَ طلقاتٍ ناريّةٍ ونحن في رحلتنا كانت كأنّها تحية الوداع، ولكن بالحقيقة هي التي سبّبت الوداع، فالتحيّة تكون إذا خرجنا طوع إرادتنا لا طوع اغتصاب للأرض، على أنّهم قد أدركوا طول رحلتهم في المنافي إلّا أنّهم قد تركوا في جعبتهم ما يربطهم بالأرض.. أخذوا معهم البرتقال الذي تشقّقت أيديهم وهم يحاولون تربيته، فصار البرتقال رمزًا للأرض كما المفتاح رمزًا للعودة، وكان أبو هذه الأسرة التي هاجرت مع أسر أخرى في السيارة الكبيرة على رغم تعبه وخيبته ما زال يعيش على خيطٍ من الأمل في تحرير فلسطين والعودة إلى بيّارات البرتقال والليمون، فكان كلّما شاهد مجموعة سيّارات للجيوش العربيّة لهث وراءها يحيّيها والجنود يوحون إليه بشيءٍ مخيفٍ ينبئ به صمتهم.

لم يفتّ غسّان أن يسخر من أولئك الذين يركبون الثورة ويدّعون تقدميّتهم، من خلال الحوار الذي دار بين الرجل المسنّ (التقدّمي) وبين معروفٍ في الحافلة التي كانت تقلّ معروفًا إلى بغداد قبل أن يموت في الموصل، يقول معروف لهذا الرجل الذي حاول أن يساعد سائق الحافلة بإصلاح عجلة الحافلة، وهو يهمُّ برفع المطرفة ولا يستطيع أن يرفعها فوقَ رأسه: (أيّها التقدّمي المسكين إنّ تجربتك العمّالية الصغيرة فشلت وهكذا فلن تستطيع أن تكونَ تقدّميًّا كاملًا.. ماذا؟ أنت لا تستطيع أن ترفع المطرقة فكيف لك أن تدرك التناقص إذًا؟).

يختم غسّان هذه المجموعة بـ (لا شيء) فيه يوضّح سياسة الأنظمة بتحويل كل من ينادي بالأراضي المحتلّة إلى مجنونٍ مريضٍ عصبي.

بعد هذه القراءة السريعة لهذه المجموعة يتّضح أنّ شخصيّاتها كانت متعدّدة بحسب الحدث وبحسب السياق، ولم تكن هذه المجموعات فيما بينها يربطها خيطٌ فنّي، ولكن ربطها خيط معنوي أنّها اتّفقت فيما بينها على خصوبة الجرح الفلسطيني، وفيما يخصّ السرد التي سارت عليه، فلم يكن ذا تسلسلٍ زمني منطقي، بل كان سردًا يعتمد على الرجوع إلى الماضي، وإلى ما خزّنته الذاكرة، وهو سرد اعتمد فيه غسّان على خلخلته وإثارة البلبلة فيه؛ وذلك لتنوّعه في رسم الأحداث بين التقديم والتأخير والحذف والذكر، واستخدم لتلك الخلخلة الاستباقات، فجاءت على شكل نبوءاتٍ مستقبليّة، وكذلك التنوّع في استخدام الحركات السرديّة لتعطيل السرد وتسريعه من خلاصةٍ وحذفٍ ومشهد، وكان التفاوت والتباين بين سير الأحداث مع الإبقاء على منطقيّتها كبيرًا.

وإذا ما نظرنا في لغة هذا السرد فسنجد أنّها لغةٌ بسيطة، غير مقعّرة وفي الوقت ذاته ليست سطحيّةً مبتذلة، بل جاءت أقرب للعامّة أكثر منها للخاصّة، وهذا ينطبق والحياة التي خاضها غسان كنفاني ، حياة المخيّمات واللجوء والتشرّد والدراسة والانقطاع عنها، والبحث عن عملٍ وعن رزق، كلُّ هذه التناقضات قد أسهمت في بناء شخصية غسّان الأدبية، فلم يكن أديبَ المكاتب والرومانسية، بل كان أديب الشارع والدم والقضية التي إلى الآن ما وجدت ضالتها.

أما مكان الأحداث فلم يكن مكانًا واحدًا، فتارة كان في يافا ومرة في غزّة ومرة في عكا ومرة في الرملة ومشارف القدس ومرّاتٍ في المنفى (لبنان – بادية الشام – الكويت – بغداد – الأردن). وإذا ما ولجنا أكثر في أماكن السرد، فسنجدها أماكن مفتوحة لا مغلقة، فمعظمها في السهول وفي الساحات والشوارع والبوادي، وقلّما كانت أماكن مغلقة كبيت أو قاعة، وهذا يدلّ على شخصيّة غسّان المنفتحة التوّاقة للحرية والنور.

كانت مجموعةً فوضويّةً فنّيًّا؛ لكنّها فوضى تفضي إلى شيءٍ واحد: أنّ الهمَّ الفلسطيني كبير!