الآن،

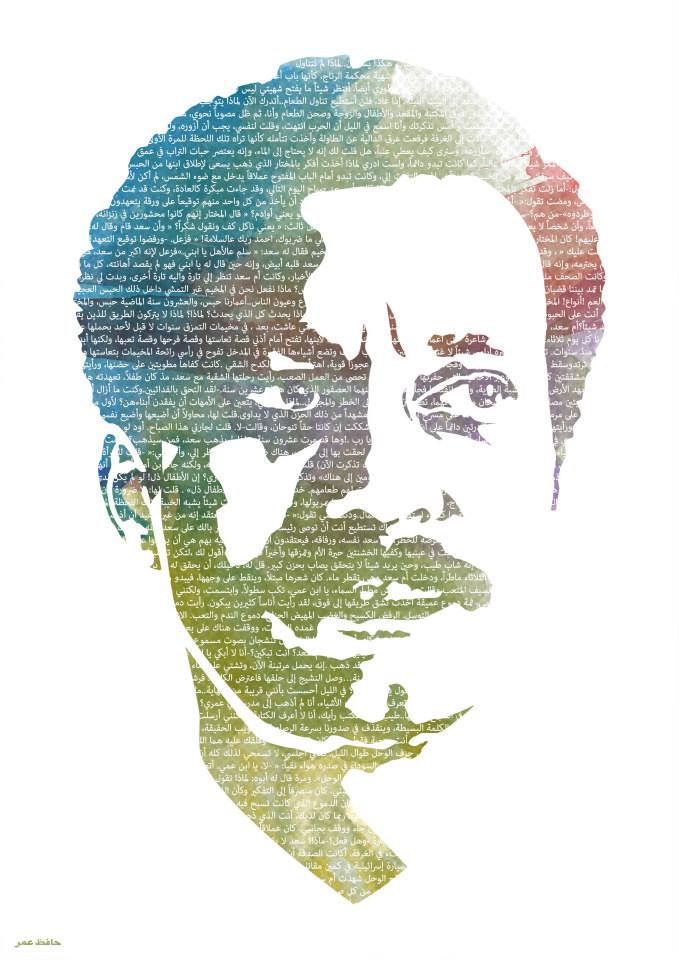

وبعد مرور حوالي خمسة وأربعين عاماً، هذا الزمن الطويل على رحيل الأديب غسان كنفاني ، ثمة أسئلة مثارة تدور في دائرتين اثنتين هما: حياته الشخصية، وهي حياة قصيرة، أقل من ستة وثلاثين عاماً، وما تتضمنه من حياة أدبية التي لا تتجاوز خمسة عشر عاماً، وفيها تجاذبات سياسية واجتماعية وإعلامية كان بمقدور كل جاذب منها أن يستحوذ عليها ويبقيها بعيداً عن عالم الأدب والكتابة الإبداعية، وكل جاذب منها يحتاج إلى أمور كثيرة، في طالعها القراءة وبناء ثقافة عارفة ذات إحاطات واستدارات، كما يحتاج إلى انفتاح الذات واندفاعها نحو عالم التأمل والتصورات، أما الدائرة الثانية التي تكاد تكون هي الجهة الأكثر تعريفاً بغسان كنفاني، فتتمثل بأدبه الذي تجلّى عبر امتداداتِ أذرعة الطويلة إلى جميع أجناس الأدب، وكلا الدائرتين، دائرة الحياة، ودائرة الأدب هما من يشكل حالاً من التحدي غير المسبوق لـ أديب صاحب قضية، ولد وعاش، وعمل، ومات من أجلها، ولهذا أقول، وعبر استباق أولي، حياة غسان كنفاني الشخصية من جهة، وأدبه من جهة ثانية هما حال نادرة من حيث ما رسّبته كل منهما من آثار وعلامات، ودلالات، وعرامة حضور على أكثر من صعيد ومستوى!

إن الجائل المتأمل في حياة غسان كنفاني واجد لا ريب أن أحلامه كانت مطلوقة نحو مسار واحد هو فلسطين وكفى، لقد رأى كل ما رآه من انضباط وصرامة وجدية ونزوع للتطاول والارتقاء، والحضور البين داخل أسرته، بأنه موجّه نحو قضية واحدة، أو معشوقة واحدة هي فلسطين، فمدار الأب فايز كنفاني المحامي، أحد العاملين في الوسط السياسي الفلسطيني، والمشارك فيما يعدُّ له أهل المقاومة والحضور والجاه الفلسطيني من خطط، وتفاعلات نضالية في مدينتي ساحليتين هما عكا، وحيفا، هو مدار فلسطيني جاذب لغسان كنفاني، لأن شواغله كلها هي شواغل فلسطينية، ولا سيما بعدما آلت النكبة إلى ما آلت إليه، ومدار الوالدة والإخوة والأخوات، وسباقهم الجلي من أجل الظفر بالشهادات، وحيازة المكانة والمكنة هو مدار فلسطيني جاذب أيضاً، ثم إن مخالطات غسان كنفاني وصداقاته، ومدرسته، ونشاطاته، ومنها حواراته مع الآخرين.. كلها كانت ذات مدار فلسطيني، ولعل السبب في ذلك عائد إلى أن الحال الفلسطينية كانت مديدة وملأى بالأسئلة، وفيها يربخ حزن عميم! والحق، أن قوس الجاه والمكانة اللذين عرفهما المحامي فايز كنفاني، والد غسان، انحنت أكثر مما ينبغي، بعد فاجعة النكبة التي كان لها تأثيرها البالغ في تحديد مسار الأسرة كلية، من خلال رافعة أسمها الأبناء، فالأب الذي وعى أهميته ومكانته في فلسطين، صار صاحب ظهر قوّسته الأيام والظروف بأحمالها الثقال، لذلك أراد أن يستعيد دوره، وينوف على غيره من خلال أفراد أسرته، وقد كان يكتب في يومياته مطالعات وتشوفات تخص كل فرد من أفراد أسرته كما لو أنها ستصير، في يوم ما، ترسيمات لحياتهم الآتية!

فالأسرة، ومن خلال علامتين اثنتين، الابنة الكبرى (فايزة) والأب المحامي (فايز)، وكلاهما في تفوق ونشور وسمعة ندية، شكلت التحدي الأهم والمواجه لـ غسان كنفاني ليعلو، ويطير بجناحين خرافيين أمام (الأب) المحامي، و(الأخت) المتفوقة دراسياً! ولهذا ما كان أمامه، وفي بكوريات حياته الاجتماعية، إلا أن ينجح ويتفوق، ويمشي في مسار الحضور كي يصير علامة ثالثة في البيت، وسنرى ونحن نتابع حياة غسان كنفاني كيف أنه لم يتخلَ طوال حياته القصيرة عن هذا النزوع، أي أن يكون علامة حضور بادية في المكان الذي يعيش فيه، أو في الموضوع الذي شُغل به تفكيراً، و كتابة، أو في أي رؤيا سعى إليها وهو لم يزل على مقاعد صفوف المرحلة الإعدادية، كان ينادد أخته فايزة التي حازت الشهادة الثانوية بتفوق، وغدت أستاذة لها طلبتها، وحظوتها، فلفت انتباهها إليه من خلال كتاباته الإبداعية الأولى التي بدت على شكل خواطر، ونداءات مبهمة وغامضة مشدودة إلى عالم السرد، وقد كانت فايزة مرآته الأدبية الأولى، وناقدته الأولى، وقد فوجئت بخيال الخصب، واختراقاته الفذة لعوالم لم تخطر ببالها قط، لذلك شجعته وأثنت عليه، فصرّ هو ذلك التشجيع والثناء في صدره.. وحرص عليهما لكي يتجلى أكثر فأكثر.

والحق، أنني أشير إلى انضباطية البيت الكنفاني، ورؤاه الاجتماعية، وغاياته التي شققت الجدران للظهور، لأقول لولا هذه الانضباطية، والصرامة، والجدية التي عرف بها الأب المحامي.. لما كان بمقدور أحد من أفراد أسرته، وعددهم كبير، أن يبدو ويبين في ظل ظروف مادية، ونفسية، واجتماعية، ووطنية قاهرة أو تكاد، بيت الكنفاني كان أشبه بالغابة من ناحية الاجتماع، وضيق ذات اليد، وحرائق الأسئلة، وبهمة المستقبل، وما رسّبته الأحزان الطوال، والليل الغارق في ظلمته المطلقة، لذلك كانت الأخت (فايزة) القنديل الأول، والمسار الأول، والروح الأولى التي أعادت البيت الكنفاني إلى مساره الأول، وبها وما حققته من نجاح كفّ البيت الكنفاني عن التأرجح والاهتزاز!..

مددت هذا السطر الطويل كعتبة أولى، لأقول إنه من الممكن لنا أن نفهم ما جرى وما حدث في السنوات العشر الأخيرة من حياة غسان كنفاني، وعلى صعيدين اثنين، أولهما: المسار الأدبي وما راكمه من أعمال طار صيتها في جميع أنحاء البلاد العربية، والمسار السياسي، وفيه انعطافات عسكرية، ونقابية، واجتماعية، وثقافية كثيرة، ولكنها ظاهرة ومدركة! ومن الممكن أيضاً أن نعي أهمية هذين المسارين، ولكن سيظل ذلك الفهم، وذلك الوعي، ناقصين من دون أن نعرف الحياة الاجتماعية التي عاشها غسان كنفاني، وهي حياة ليست بطويلة أيضاً، لأنه بمقدورنا القول، إن حياة غسان كنفاني حياة مقسومة إلى شطرين اثنين، شطرها الأول مداه ثمانية عشر عاماً، كان غسان كنفاني خلالها متأملاً، سائلاً، حائراً، حالماً،.. وشطرها الثاني مداه ثمانية عشر عاماً أيضاً صار خلالها غسان كنفاني كاتباً، وسياسياً، ونقابياً، ورؤيوياً، وصاحب اشتقاقات!

ومثلما كانت التحديات تواجهه داخل أسرته، وخلال الشطر الأول من حياته، وقبل الظفر بالشهادة الثانوية، راحت التحديات تواجهه داخل البيئة التي تخيّرها لتكون منصةً للحضور، والعمل، والعطاء، والذوبان، من أجل الأفكار، والأحلام، والآخرين.. أعني سنوات الشطر الثاني من حياته، ففي مطالع حياته، وفي الكويت ، حيث جذبته محبته الخارقة لأخته فايزة لكي يلتحق بها هناك حيث غدت مدرّسةً! واجه غسان كنفاني تحدياً ما كان قد أعدّ نفسه إليه، وهو كثرة التيارات السياسية المحيطة به، وسؤاله الدائب إلى أيٍ منها ينحاز، ثم كثرة الأسماء الكبيرة التي تفوقه ثقافة، وتجربة، وعمراً، وكلها تتحدث، وتنشد، وتغني، وتفرح، وتبكي، وتحلم بفلسطين! ومن بعد كثرة المنابر، والمنتديات، والشعراء، والأدباء الذين رأى غسان كنفاني في اجتماعهم سدّاً هائلاً من الصعب عليه تجاوزه أو تخطيه!

وستتجلى هذه التحديات في الشطر الثاني من حياة غسان كنفاني أكثر حين تسارعت أحداث القضية الفلسطينية التي قيّضت لها الظروف رجالات على درجة كبيرة من الأهمية، والحضور، والثقافة، والوعي، والنباهة، والمصداقية، والأخلاق الراهجة بالنبل، فبنوا الأحلام واشتقوها من سجوف العتمة واليأس والاحباط، وانتقلوا بالحياة الفلسطينية من حياة المناولة بسلال الغير، إلى حياة المناولة بالسلال الفلسطينية عبر ما أسسوه من منظمات، وتيارات، وحالات إعلامية، وسياسية، وثقافية، عنيتُ بأن غسان كنفاني، الشاب، التقى وجهاً لوجه بقامات علمية، وثقافية، وسياسية، وفكرية مهولة في حضورها من أمثال: جورج حبش الطبيب، خريج الجامعة الأمريكية في لبنان، ووديع حداد الطبيب الآخر، خريج الجامعة الأمريكية في لبنان أيضاً، وأسامة النقيب الطبيب خريج الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كانت المناددة الوطنية على أشدها آنذاك، والتسابق على خدمة القضية الفلسطينية على أشده أيضاً، وهذا ما شكل التحدي الأكبر لغسان كنفاني في الشطر الثاني من حياته، لكي يكون على سوية هؤلاء القوم الذين حيّروا باشتقاقاتهم ومواقفهم الزمن العربي، لأنهم كانوا أصحاب رؤى وفكر وأهل مخيلة وطنية شديدة الخصوبة، لذلك أراد غسان كنفاني التقرب منهم والالتحاق بهم ليكون واحداً منهم، وفي صفهم ورتبتهم، لهذا دفن روحه في الكتب، فراح يقرأ باللغتين العربية والإنكليزية كل ما وصل إلى يده من كتب ومؤلفات، قرأ مدونات الصهاينة وأدبهم، وقرأ مدونات الإنكليز السياسية ولا سيما مذكرات تشرشل تحديداً ليقف على التفكير الإنكليز، ولهذا ما كانت قولته (بريطانيا أم البلايا) قولةً عبثيةً، لأنها قولة العارف، ونحن نرى تشظيات وآثار السياسات البريطانية وأفعالها الرجيمة ليس في بلادنا، وفي جوهر قضيتنا الفلسطينية، فحسب، بل سنرى تشظياتها وآثارها في بلاد مثل الهند، وجنوب أفريقيا، واستراليا، ونيوزيلاندا، والولايات المتحدة الأمريكية، لأن أبوة هذه الولايات هي أبوة انكليزية، وهي مستمرة حتى هذه الساعة.

إنني، وبكل الطمأنينة، وقد رأيت بعقلي جولان غسان كنفاني في الشطر الثاني من حياته، أستطيع القول إن الثمانية عشر عاماً، المتممة لحياة غسان كنفاني، كانت حياةَ سهر لم تشبع من اليقظة، وحياةَ نشور لم تشبع من الحضور، وحياةَ تعب لم تعرف الشكوى، وحياةَ اشتقاق لم تعدم الإبداع ولو في لحظة واحدة، وحياةَ صحو وانتباهات عميقة حيّرت الأعداء الذين حشدوا كل قواهم، لكي يطووا حياته، ولكن طيّ تلك الحياة كان فعل ولادة!

إن ترسيمات الفكر الذي عبر عنه غسان كنفاني، كانت بادية من خلال أحاديثه، ومقالاته، وأفكاره، وحواراته، وثقافته، فقد قرأ فرانز فانون، ورولان رومان، وفولتير، ونيتشه، ومارتن لوثر كنغ، وبتراند رسل، وماركس، وانغلز، و لينين ، وسعد زغلول، وساطع الحصري، وعبد العزيز الدوري، وأحمد الشقيري، وعباس محمود العقاد.. لكي يحدد مساره الفكري، ولكي يكون قادراً على فهم الحال الفلسطينية وتجليتها بعيداً عن قولات اليأس، والاحباط، والموات! والحق أن الناظر في مرآة عقد الستينيات، وفيها حشود من الأسماء الإعلامية أصحاب النيافة، سيجد غسان كنفاني من بين النايفين، لأنه كان واحداً من أهل الرؤى المعتمدة على العقل في كل جولانها، وهنا لابدّ من القول إن المقالات التي كان يكتبها غسان كنفاني في مجلة الهدف، لم تكن ترداداً للوقائع السياسية أو توصيفاً لها، أو تقييماً، أو تشريداً لإيجابها وسلبها، وإنما كانت مقالات لتثبيت الرؤى والاتجاهات وتوكيد صوابية الخطا الفلسطينية التي اعتمدت في مسارها ثقافة المقاومة، وبرايتين اثنتين هما، الكتاب، والدم! لأن في الكتاب ما فيه من المعاني والدروس، وفي بذل الدام ما فيه من المعاني والدروس أيضاً، ولعلي لا أجانب الصواب إن قلت، إن جهات الفكر الذي تبناه غسان كنفاني، وهو الفكر العروبي/ العلماني/ المؤسس على امتلاك القوة، والاعتماد على الذات من جهة، والأصدقاء الذين تليق بهم قولة (الرفاق) من جهة أخرى.. هي جهات أربع، مثّلها حقيقة وتجليةً الرفاق الأربعة الذين تشاركوا عقلياً، وسلوكياً، ومنافسة لبناء حياة يليق نبلها بفلسطين التاريخ، والعمران، والثقافة، والمدنية! هؤلاء الأربعة هم: جورج حبش، ووديع حداد، وأسامة النقيب، وغسان كنفاني! هؤلاء الذين رحلوا، ولم تشبع الدنيا بعد من رواء سيرتهم، مثلما لم يشبع الناس بعد من ملاحقة كل معلومة، ولو شاردة، عنهم!

***

أما غسان كنفاني الأديب، فهو رجل محيّر، ومدهش، وخلّاب، ومذهل، بل يكاد يكون كائناً خيالياً، ذلك لأنه، وعلى الرغم من نشاطه النهاري الدائب واللائب والمحموم والفوّار، استطاع أن يصاحب الليل، وأن يؤنسنه، ويطرد وحشته، ويبدد وهرته، لكي تتجلى فروسيته الثقافية، وفحولته الأدبية، وترسيمات سحره الإبداعي.

فقد كان من الممكن لـ غسان كنفاني، صاحب النشاط السياسي، في الندوات، والمحاضرات، واللقاءات في القواعد الفدائية، في داخل سورية، ولبنان، والأردن، ومصر.. وفي المؤتمرات الصحفية مع الصحفيين والمهتمين الأجانب بالقضية الفلسطينية، وفي كتاباته الصحفية، وفي اجتماعات قيادته، وكان الجميع في طور التأسيس والتمكين والتثبيت، قلت كان من الممكن لـ غسان كنفاني أن يكتفي بهذا النشاط السياسي، وهو شديد الأهمية، وكثير، مثلما كان من الممكن لـ غسان كنفاني أن يواصل كتابة القصص التي بدأها في دمشق والكويت، وقد برع فيها، وكوّن لنفسه شهرة طفوحاً عمت حواضر المدن العربية المعنية بالثقافة انتاجاً وتصديراً، وكان من الممكن لـ غسان كنفاني أن يواصل رسم اللوحات الفنية التي تتحدث عن الخيول الفلسطينية، والفدائيين، والشهداء، والخنادق، والفجريات الوردية التي اشتقتها الأذرع الفلسطينية انتزاعاً من ظروف قاسية وموجعة، وكان من الممكن لـ غسان كنفاني أن يكتفي بالشهرة الهائلة التي استحوذتها روايته (رجال في الشمس) التي جعلت الناس يتنبهون إلى أن الطريق إلى العزة ليست هي الطريق الذاهبة إلى بلاد النفط والمال، وإنما هي الطريق الذاهبة نحو فلسطين.. البلاد! وهي الرواية التي جعلت نجيب محفوظ يقول عنها، بعد قراءاتها، غسان كنفاني يكتب الرواية بروحية الشعر، وهذا أمر جديد على السرد العربي! وكان من الممكن لـ غسان كنفاني أن يكتفي بحضوره الطاغي، وغير المسبوق، في الصحافة اللبنانية، ويا لصباحات بيروت، ويا لمقاهيها، ويا لصحافتها التي كانت مزينة بكتابات غسان كنفاني، في ثلاث أو أربع صحف يومية، كانت تصدر في لبنان، وفي كل منها مقالة لـ غسان كنفاني، بعضها موقّع باسمه، وبعضها موقّع بأسماء أدبية أخرى، وبعضها موقّع بأحرف، وبعضها الآخر مكتوم!.. كان غسان كنفاني، في تلك الصباحات يشرب قهوته مع رفاقه في المقهى ليرى أثر ما قاله، أو صدى ما أبدعه، فقد كان الأصدقاء هم مراياه الصباحية!

قلت كان من الممكن لغسان كنفاني الأديب أن يكتفي بجهة إبداعية واحدة ليكون من أهل الحضور الذين تدور حولهم الأسئلة الكثيرة، لكن الروح التي كانت مشتعلة طوال الشطر الثاني من حياته، ما كان لها أن تستقر في ضفة إبداعية واحدة، ولهذا كان غسان كنفاني نهر الأدب الذي ضاففته فنون الأدب جميعها!

والناقد الأدبي اليوم، أعني القارئ الرائي، يحتار من سطوة الجمال الأدبي الذي يلف مدونة غسان كنفاني القصصية، فكل قصة منها تشبه الحقل المتفرد بحضوره وألقه وقيافته وخصوصيته، فاللغة مأنوسة، حيّة، رشيقة، محتشدة بالتعبير والدلالة، تشيل بحمولة فكرية عالية، عذوبتها ساحرة، ودنوها من الخواتيم خطف سام راج للذات المأسورة بغنى النص وثقله، قصص تجول فيها أسماء الأمكنة الفلسطينية وتتردد بإيقاعاتها رنيناً يشبه رنين الذهب، كيما تظل باقية نقشاً على يد الزمن، وهي قصص تأخذ الزمن بين تضاعيفها لكي تصير الأوقات مرايا متقابلة، بعضها يُرى بعضها الآخر الثغرات، والهفوات، والنواقص، مثلما يُرى العلامات الراشدة للخلاص من عقابيل الظروف الظالمة، وقصص تتباهى بحسها الشعبي، وروحها الطبقية، وحضورها المخيمي، المكان الطارئ، المكان المنصة، المكان الحاني على الأحاديث الفلسطينية التي غدت هي الرواية الفلسطينية المشدودة نحو المكان الفلسطيني، المكان الأبدي، والطبيعي: فلسطين! وهي قصص يشبه جمالها الصبايا الغاديات الرائحات نحو الينابيع، وقد أحاطت بهن أجمات القصب، وأحاديث العشق، والأحلام، وترجعيات النايات الآتية من البراري، والأغنيات المشبعات بالأسرار، وهي قصص لم تتخل عن رؤاها، لأن الرؤى هي فلسفة النصوص، وهي ملحها الحافظ لها من المحو والاندثار! وهي أيضاً قصص للمتعة والبهجة وإن كانت رنة الحزن تماشي أسطرها مثلما تماشي قطع الليل بعضها بعضاً نحو الفجر المأمول المرتجى.

والناقد الأدبي، الرائي، يصاب بالدوخة، وهو يقرأ نصوص غسان كنفاني القصصية، حين يعي أن هذه القصص كتبت على قدم واحدة، وفي زمن لصّه غسان كنفاني من عالم النوم، وسيصاب الناقد الأدبي بالدوخة الأشد حين يدرك أن هذه القصص كتبت ما بين فصل روائي وآخر، لأن عين غسان كنفاني النفوذ، مازت ما بين جمار القصة، وجمار الرواية، لذلك كان وهو يكتب الرواية، يتلبث قليلاً كي يكتب قصة قصيرة دهمته دهماً! لأن ذائقته رأت أن جمرة هذه الحال، هي جمرة قصصية، فنحاها بعيداً عن فصول رواية من رواياته، حين جعلها، على ورق آخر، وبقلم آخر، وروح أخرى، وشغف آخر.. لتصير بين يديه نصاً قصصياً يشبه في بنائه بناء العمارات القوطية المعبأة بالأسرار، والظلال، والأدراج، والأقواس، والألوان، والطيور، والأصوات الهاجسة، والترانيم الآتية من النوافذ العلوية.

وحال الدوخة، التي تصيب القارئ والناقد معاً، وهما يقرأان قصص غسان كنفاني هي حال الرضا نفسها التي يشعران بها عند قراءة الروايات الكنفانية، وقصص الأطفال، والمسرحيات، والدراسات النقدية، ومطالعاته حول الكتب التي قرأها، وهذه الحال الأخيرة هي حال حيرة كاملة، لأن المرء الذي عرف نشاط غسان كنفاني وحراكه يحتار حيرة العاشق الذي وقع على محبوبه، إذ من أين يأتي الوقت لهذا الرجل الغارق في شواغله الكثيرة الجمة.. لكي يقرأ كل هذا الكم من الكتب، وليس هذا فقط، بل ويكتب عنها كتابات تستبطن ما فيها من أهمية أو تهافت!

وبعد، أشعر وأنا أتقفى التجربة الكنفانية، منذ ثلاثين سنة وأزيد، أنه بمقدوري القول، إن غسان كنفاني، كاتب يشبه الزمن في حضوره، وسطوته، وحاجة الناس إليه! وأن مدونته الأدبية تشبه الغابة التي كلما عرفتها أكثر، اشتقت إليها أكثر، وكلما ارتويت منها أكثر عطشت أكثر.. لأن أسراراً جديدة رابخة فيها لم تقف عليها الذوات القارئة بعد، وأن أطياراً، وأشجاراً، ودروباً، ومروجاً، وينابيع، وعرائش، وظلالاً.. وجمالاً، وبهجة، ومعاني.. لم تدرك بعد! وهذا هو سر المدونة الكنفانية التي قرئت مرات ومرات، ولا تزال تقرأ، وستظل كذلك، لأن كل قراءة تمنح قارئها أشواقاً جديدة لعالم النبل والأحلام الزاهيات!"

ثم اختتمها بقوله:"

وحال الدوخة، التي تصيب القارئ والناقد معاً، وهما يقرأان قصص غسان كنفاني هي حال الرضا نفسها التي يشعران بها عند قراءة الروايات الكنفانية، وقصص الأطفال، والمسرحيات، والدراسات النقدية، ومطالعاته حول الكتب التي قرأها، وهذه الحال الأخيرة هي حال حيرة كاملة، لأن المرء الذي عرف نشاط غسان كنفاني وحراكه يحتار حيرة العاشق الذي وقع على محبوبه، إذ من أين يأتي الوقت لهذا الرجل الغارق في شواغله الكثيرة الجمة.. لكي يقرأ كل هذا الكم من الكتب، وليس هذا فقط، بل ويكتب عنها كتابات تستبطن ما فيها من أهمية أو تهافت!

وبعد، أشعر وأنا أتقفى التجربة الكنفانية، منذ ثلاثين سنة وأزيد، أنه بمقدوري القول، إن غسان كنفاني، كاتب يشبه الزمن في حضوره، وسطوته، وحاجة الناس إليه! وأن مدونته الأدبية تشبه الغابة التي كلما عرفتها أكثر، اشتقت إليها أكثر، وكلما ارتويت منها أكثر عطشت أكثر.. لأن أسراراً جديدة رابخة فيها لم تقف عليها الذوات القارئة بعد، وأن أطياراً، وأشجاراً، ودروباً، ومروجاً، وينابيع، وعرائش، وظلالاً.. وجمالاً، وبهجة، ومعاني.. لم تدرك بعد! وهذا هو سر المدونة الكنفانية التي قرئت مرات ومرات، ولا تزال تقرأ، وستظل كذلك، لأن كل قراءة تمنح قارئها أشواقاً جديدة لعالم النبل والأحلام الزاهيات!"