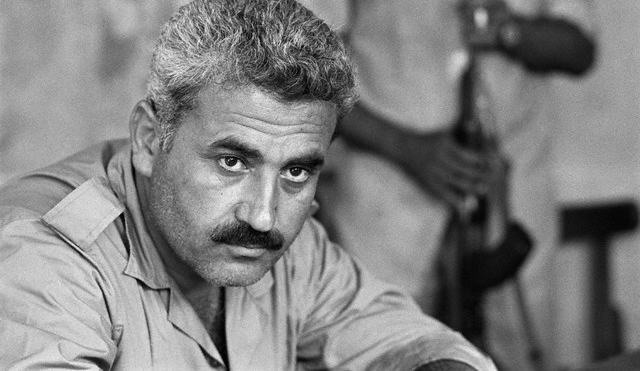

في كلمة (للحكيم) جورج حبش ، مؤسس وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمام المؤتمر الوطني الخامس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1992، قال: "علينا أن نستفيد من تجربة عدونا، فالحركة الصهيونية وضعت نصب أعينها أهدافاً كانت إلى زمن ليس ببعيد مستحيلة التحقق، لكنها تعاملت مع الواقع وتمكنت من فرض العديد من أطماعها على مراحل، ولكنها في كل المراحل لم تتخلَ عن طموحاتها وأهدافها الاستراتيجية، ولم تدع التكتيك ينتهك الاستراتيجية، كما أنها كانت تدرك جيداً عبر فهمها للمرحلية وترجمتها لها في الممارسة، بأن عليها تطوير قدرتها القتالية والاقتصادية، بما يؤمن لها قلب موازين القوى والتقدم للأمام، ولم تكن تتخلى عن نقاط قوتها وأسلحتها بسذاجة وبساطة.

إن الحركة الصهيونية التي تمكنت من تحقيق أهداف كبيرة ولا زالت، تسير عكس تيار التاريخ، كان بالأحرى أن نتمكن نحن أصحاب الحق والقضية العادلة من تحقيق كامل أهدافنا، شرط التمسك بتحقيق هذه الأهداف والتشبث بها والسعي إلى تحقيقها مهما طال الزمن".

قول جورج حبش الواضح، يدفعنا لأن نضع أمامنا مهمة البحث والتقصي، تحت سؤال يجب أن يبقى مطروحاً بإلحاح أمامنا، كمثقفين وأكاديميين وحزبيين وطنيين، وهو: لماذا نجحت الحركة الصهيونية في تحقيق أهدافها، رغم أنها تسير عكس حركة التاريخ وحقائقه الثابتة، وإلى فترة ليست بعيدة ونحن نعلن أن هذه الحركة ودولتها ليست أكثر من عصابات إرهابية ودولة مارقة ومعتدية ومتطفلة على المنطقة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها ؟! ولماذا أخفقنا نحن العرب والفلسطينيين، رغم عدالة قضيتنا وحقنا الثابت تاريخياً في أرض وطننا، وتفوق القضية الفلسطينية الإنساني والأخلاقي كما السياسي؟! ولكن أيضاً، من حقنا أن نسأل: هل الصراع يجري بين حق وباطل فقط، وبالتالي الباطل إلى هزيمة محققة والحق إلى نصرٍ محتم، حتى لو لم يستند لعوامل تؤهله للظفر بهذا النصر؟! وإذا كانت المسألة تتوقف على الحق المجرد وحده، فبماذا نفسر الفشل المستمر وتكرار الهزائم؟! ألا يطرح ذلك ضرورة تفسير إن كنا نملك منظومة أو رؤية فكرية على الأقل، وبالتالي استراتيجيات وسياسات تضعنا في موقع متقدم من المواجهة مع المشروع الصهيوني وأهدافه التصفوية؟! أم لا نزال دون منظومة ورؤية فكرية، الذي يعني أننا ما زلنا دون مرحلة السياسة؟!

ما طرحه (الحكيم) كما الأسئلة السابقة، تضعنا أمام حقيقة لكل من يراجع ويدقق في قرارات المؤتمرات الصهيونية، منذ المؤتمر الأول الذي عقد في بال بسويسرا عام 1897، يجد أنه عندما كان يجري نقاش القرارات التي ستصدر عن هذه المؤتمرات، يتم التركيز على تحديد وتكثيف الأهداف بدقة، لكن في المقابل كان يكثر ويفصل ويتوسع النقاش في آليات ووسائل تنفيذها، ويُحرص على ذلك. غير الأهمية الظاهرة والواضحة لذكر ما سبق، وهي استطاعة الحركة الصهيونية، أن تناقش وتحدد أهدافها بدقة والعمل على تحقيقها من خلال التركيز على آليات ووسائل ذلك، بكفاءة وتقاليد عمل ثابتة وواضحة، بما يضمن لمشروعها النجاح واستمرار التقدم، هو أن أي حديث عن عمل موازي أو مضاد للعدو الصهيوني ومشروعه المعادي، يلزمنا قبل كل شيء أن نتفحص حقيقة هذا العدو وطبيعته وبنيته ومرتكزاته ودوافع مشروعه. فحقيقة هذا العدو، يمكن إيجازها، ودون أية تفاصيل، بالأيديولوجية الصهيونية، مرجعية السياسات العليا والجارية للحركة الصهيونية وذراعها "إسرائيل". فالحديث هنا، عن أي عمل موازٍ أو مضاد، يجب أن ينطلق من سؤال مكانة الأيديولوجية الصهيونية في حياة العدو/إسرائيل، كي نعرف تماماً، أن المشروع الصهيوني ينزع بحكم طبيعته وبنيته للتوسع والعدوان وتجديد واستكمال نفسه، مرتكزاً على مسعى نفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرض وطنه، كخيار وحيد لتأكيد ماهيته وروايته التوراتية وتحقيق حضوره/وجوده.

لقد عمدت كما حرصت "إسرائيل" ومعها الحركة الصهيونية دوماً، على أن تفعل أكثر مما تتكلم، وأن تُخفي أكثر بكثير مما تعلن، في مقابل أننا كنا ولا زلنا نتكلم أكثر مما نفعل، ونعلن أكثر مما نُخفي، بحيث كانت تكسب "إسرائيل" في كل مرة، ليس على قاعدة الحق والباطل، بل انطلاقاً من قدرتها على تهيئة مقدمات وظروف وبيئة هذا الكسب، وعليه فإن أي رؤية صائبة للصراع، وإذا أرادت أن تحترم أصول إدارته، لا يجب أن تتجاهل أن الحركة الصهيونية استطاعت أن تعتمد على عدد من المرتكزات، لضمان نجاحها، أبرزها: خلق بيئة داخلية وخارجية ملائمة لأي عمل تُقدم عليه، وتوفير المتطلبات والوسائل للهدف المنوي تحقيقه، والحرص على الرأي العام الداخلي، وخداع الآخر، وإجادة استراتيجية الهجوم والدفاع.. بحيث يمكننا القول، أن العدو امتلك نظرية للصراع، واستراتيجية واضحه، وإدارة متفوقة، وسياسات عمل متقدمة، وحقق نتائج متراكمة، أما نحن، فلا زلنا على ما يبدو لم ندخل الصراع بعد.

إن التعمق والتمعن في تجربة الحركة الصهيونية، وقاعدتها "إسرائيل"، يضعنا قولاً وفعلاً، أمام عمل متداخل التخوم ومركب التفاصيل، مستند إلى استراتيجية شاملة نجد فيها: قريب المدى وبعيده، التفصيلي جداً والعام جداً، الهجومي والدفاعي، المادي والمعنوي، المباشر وغير المباشر، العام والخاص، الشيء ونقيضه، حيث أن كل واحدة مما سبق جزء من مجمل البناء الشامل والمتنوع، التي لكل منها دور ووظيفة واضحة ومحددة ومفيدة في نتائجها لاستمرار المشروع الصهيوني وضمان ليس فقط تقدمه، بل وتفوقه أيضاً.

وهنا لا مغالاة أو مبالغة، لو قلت بأنه على الرغم مما مثلته الأيديولوجية الصهيونية، ولاتزال تمثله، "كمرجعية ومرشد وموجه" للحركة الصهيونية ومشروعها الاستعماري – الاستيطاني، إلا أن "مختبر" الواقع هو الذي كان معيار الحكم على مستوى التطبيق، والقدرة على الممارسة، التي مرجعيتها الأيديولوجية. فنجاح التجربة التي تواجهنا أو المشروع المعادي، لا يعود لفعل الأيديولوجية فحسب، بل يعود للمنهجية المتطورة كثيراً، التي عُمل بموجبها منذ بدء انطلاق المشروع الصهيوني والمرتكزة على رؤية نظرية واضحة، واستراتيجية عملية متقدمة ومتطورة ومتجددة، بتجدد حركة الواقع، بالإضافة إلى الاستفادة من مجمل منجزات العلم والفكر البشري في مجال العلوم المختلفة، ومنها ما أُنتح على صعيد الفكر السياسي واستراتيجيات العمل، التي باتت منذ فترة مبكرة علماً قائماً بذاته، وإن كان لا علم لنا به، على ما يبدو.

تأسيساً على ما تقدم، إذا ما دققنا وتمعنا في تجربة الحركة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، التي يفترض أنها قائدة نضال الشعب الفلسطيني، وبدون اسهاب أو شرح مطول، نستطيع القول، أنها كانت صيغة تجميعية في جوهرها وممارستها لفصائل وتنظيمات لا أكثر، فكثر في مقابل ذلك تعبيرات (الحد الأدنى – القاسم المشترك – التوافق الوطني ..)، ولم تشكل في أي من مراحلها صيغة اتئلافية/جبهاوية/وحدوية، ترتكز على رؤية واضحة وموحدة، لطبيعة الصراع وجوهره، واستراتيجية وسياسات عمل متفق عليها، وقرارات ليست يقدر على تنفيذها فحسب، بل قابلة للتحقق أيضاً، حيث نجد أنفسنا، في ظل غياب الرؤية الموحدة كما الاستراتيجيات والسياسات المتفق عليها، أمام مخرجات في مختلف أوجهها، محكومة بجزئيات ومعادلات نصفية ونماذج غير قابلة إلا على إنتاج أنصاف حقائق، أي واقع وهمي، نفصلّه على مقاسنا، استناداً لمنطقٍ تبريري – ذرائعي، هدفه الهروب من مواجهة حقائق الواقع الصادمة والصافعة للجميع. ودون استعراض طويل، لمسار التجربة الفلسطينية الممتدة، بحيث يمكننا تناول المستجد الأخير المتعلق بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، وجملة "القرارات والتوصيات" التي خرجت عن اجتماعه، ونعتمده كمقياس لما سبق، خاصة وأن انعقاد هذا المجلس جاء تحت التحدي الكبير الذي وضعه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل، كما نقل مقر السفارة إلى القدس، والحديث المتواتر عن "صفقة القرن" (صفعة القرن بتوصيف الرئيس عباس)، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، حيث يُفترض أن تضع الجميع أمام حجم المسؤولية التاريخية، وتُعلي من قدرة التعامل معها، ومستوى مواجهة التحديات والمخاطر الفعلية التي تفرضها، حيث "أتحفتنا" القيادة الفلسطينية الرسمية ممثلة بالرئيس محمود عباس، بخطابٍ مطول كالعادة، لا يخلو من عبارات نارية، وسرد تاريخي، أعاد في بعض جوانبه مفاصل السردية التاريخية الفلسطينية، كما لم يخلو الخطاب من "المواعظ والسخرية أو التهكم"، لكن في المحصلة، لم تنسجم "توصياته وقرارته" التي باتت هي خلاصة مخرجات البيان الختامي للمجلس المركزي، مع مقدمات خطابه وسرديته التاريخية، بحيث يمكن القول بأن الذهنية السياسية العاجزة والقاصرة وهي تدرك حجم التحديات والمخاطر الماثلة أمام شعبنا وقضيتنا، تُصر على أن تحذف من جدول أعمالها، أو بالأدق إسقاط البدائل التي كان يُفترض أن تُطرح "طبعاً دون أية مراهنات"، لأن هذه الذهنية محل الحديث، هي التي قامت وتقوم على منهج "النموذج" الذي تجلى ويتجلى بمظاهر عديدة، على غياب المعيار الموضوعي في فهم جوهر وطبيعة الصراع، وبنية المشروع الصهيوني، وهو ذاته الذي لا يثق بقدرات وإمكانات الشعب الفلسطيني وقدرته على التغيير وطرح البدائل، بما يُفضي باستمرار إلى "واقع وهمي" يصعب التعامل معه، أو تحقيق نتائج فعلية من خلاله، بما يُبقي هذه الذهنية/النموذج سائدة، وبالحصيلة الإجمالية، نجد أنفسنا أمام منظومة فكر وذهنية سياسية وأنساق عمل مختلفة عاجزة وقاصرة، وبالتالي غير قادرة على الوصول إلى تحقيق حتى تلك الأهداف والقرارات التي تحددها وتتخذها، فلا تعدو أن تكون أكثر من حبرٍ على ورق.

السؤال الذي يُطرح الآن، كيف يمكن لنا أن نُبعد عنا شبح الاحباط واليأس وفقدان الأمل، من القدرة على تغيير واقع الحال القائم، والسير قدماً على طريق تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال، وتحقيق حياة كريمة، وتوفير مقومات هذه الحياة ولو بأبسط المتطلبات؟

الخطوة الأولى على طريق ذلك، عدم نسيان أكبر جريمة جرت بحق شعبنا في القرن العشرين، من خلال انتزاعه من أرض وطنه، وضرب بنيته المادية فيها، وزرع كيان استعماري – استيطاني، ينزع بحكم طبيعته وبنيته للتوسع والعدوان وتجديد ذاته، لضمان استمراره وتفوقه المرهون دائماً بمسعى نفي الشعب الفلسطيني ووجوده وحقه في أرض وطنه، وتذكير أنفسنا أن هذا الكيان ومشروعه الصهيوني تم رعايته من قبل الإمبراطوريات الاستعمارية أساساً، وفي مقدمتها كل من: بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية الشريك الرئيسي للعدو الصهيوني في تدعيم وتثبيت أركان وجوده على حساب شعبنا وأرضنا، واستمرار إرهابه وعدوانه.

والخطوة الثانية، أن ندرك طبيعة واقعنا الفلسطيني وطبيعة ما رسخه نهج التسوية والاتفاقات الموقعة مع العدو منذ ربع قرن، والبنية الطفيلية والبيروقراطية المزدوجة، التي تجعل السلطة تعمل في حالات كثيرة "كوسيط إداري" بين العدو والسكان، أو مقاول سياسي وأمني من الباطن له، وعليه، لن تتمكن سلطة وقيادة طفيلية وبيروقراطية، أن تتغير أو أن تسمح لنفسها بالتراجع أو التوقف - منذ أن خلعت ثوب حركة التحرر الوطني - عن الخضوع والارتهان للضغوط والإملاءات الأمريكية – الصهيونية.

أما الخطوة الثالثة، هي العمل على ضرورة امتلاك رؤية صحيحة وسليمة للصراع، تستند إلى حقائق الواقع، وإلى قدرات وإمكانات الشعب الفلسطيني وكفاءاته المتنوعة، وعدم فقدان بوصلة قومية الصراع مع العدو الصهيوني، وبعده الأممي الإنساني الأرحب.. وهذا رهن باشتقاق رؤية جديدة واستراتيجية جديدة وسياسية جديدة وأدوات جديدة، يُفترض أن تكون برسم إجابة، القوى والفصائل التي تعتبر نفسها "بديلاً جذرياً" في الساحة الفلسطينية، فإما أن تتقدم نحو ذلك أو سيتجاوزها ويطويها التاريخ.

أخيراً، وليس آخراً، هنا تكمن مسؤولية المثقفين والأكاديميين الوطنيين، وهي مسؤولية تاريخية وأخلاقية، تجعل من الصمت قبولاً وتستراً ومشاركة في جريمة تصفية للشعب وقضيته الوطنية وحقوقه التاريخية، لم تعد تحتمل السكوت أو الصمت أو الوقوف على الحياد أو خلق الذرائع والتبريرات الآنية والتاريخية. فالاحتلال ليس وجهة نظر، والكولونيالية والعنصرية المتجذرة في مشروعه الاحتلالي ليست طارئة بل متأصلة فيه، فهي كما ذهب وشخّص المفكر فرانز فانون: ليست نموذجاً للعلاقات الفردية، بل احتلال لأراضي قوم واضطهاد شعب، على طريق نفي وجوده وروايته التاريخية.