القسم الثاني : بذور التفكير الفلسفي

الفصل الأول: الشيعة والخوراج

أ- الدولة الأموية (661 - 750):

النظام الاجتماعي في الدولة الأموية:

في عهد معاوية، أميرا ثم خليفة، كانت السمة البارزة لهذا النظام في المنطقة كلها امتداداً من العهود البيزنطية والساسانية، هي السمة الاقطاعية المتحصنة بطابعها العسكري. وقد رأينا في كلامنا السابق على عهد الخليفة الراشيدي عثمان كيف تحول الحكام الامويون الذين عينهم على الامصار إلى مالكين للأرض بسرعة، بل تجاوزوا حدود موقفهم، كحكام وفدوا إلى هذه الامصار لا بصفة كونهم فاتحين وحسب، بل حاملين إلى سكانها دعوة جديدة تغريهم بأنها دعوة تناهض ظلم الحكام السابقين. ورأينا كيف أدى تجاوزهم هذا الموقف إلى ثورة اجتماعية أدت إلى مصرع الخليفة نفسه. والواقع أن موقف هؤلاء الحكام العرب لم يكن موقفا ذاتياً فردياً، بل – اضافة إلى الموقف الاجتماعي الطبقي- كان في المسألة واقع موضوعي كذلك. نقصد أن الشكل التاريخي الخاص للعلاقة الاقطاعية العسكرية الذي نشأ في بلاد الشام ، كما نشأ في بلاد ما بين النهرين، قبل الفتح العربي – الاسلامي.

المصلحة الطبقية هذه فقد تكون من أن معاوية واسرته أصبح في حيازتهم أراض واسعة كانت قبل الفتح العربي – الاسلامي ملكاً لامبراطور بيزنطة وارستقراطيتها، وكان من المفترض -حسب نظام الأراضي في الاسلام- ان تكون ملكاً عاماً للدولة الاسلامية، ولكنها تحولت، تحت سلطة معاوية واقربائه وبطانته، إلى ملكية خاصة استخدم الخبراء السوريين في تنظيم زراعتها وريها، حتى أصبح هو واخص اقربائه وبطانته من أكبر الملاكين العقاريين وتألفت منهم الارستقراطية شبه الاقطاعية الجديدة بعد الفتح، من هنا تكونت لدى العرب وقتئذ تقاليد فرضتها عليهم ظروف الفتح وظروف الصراع السياسي "الداخلي" هذه، ومن هذه التقاليد مثلاً: احتقارهم للأعمال الزراعية والحرفية التي أوجبت تلك الظروف كلها ان يختص بها العبيد والسكان الاصليون.

كل من ليس عربياً في ظلال الدولة الاموية، يطلق عليه وصف "مولى". وقد كان هذا النوع من التمييز احد العوامل التي قوضت دولة الامويين قبل ان تكمل من عمرها قرناً زمنياً. [2]

سجلات بعض الدواوين هذه كانت تستخدم اللغات المحلية أول الأمر، كاللغة الفارسية في ايران والعراق، واليونانية في سورية، والقبطية في مصر. وكذلك النقد المتداول بقي كما كان قبل الفتح العربي إلى عهد عبدالملك بن مروان والوليد بن عبدالملك .

العرب في بداية الفتح ، خلال عهد الخلفاء الراشدين، ولا سيما عهد عمر ، يعيشون في عزلة عن السكان الاصليين يلتزمون المدن – المعسكرات التي أنشأوها للجيوش في بادئ الأمر، ورأيناهم -لذلك- غير مشاركين في عملية الانتاج، وكان عمر متشدداً في منعهم من تملك الأراضي في البلدان المفتوحة. ولكن، كل ذلك تغير في العهد الاموي، اذ ابيح للجاليات العربية الوافدة مع جيوش الفتح ان تملك ما تشاء من الأراضي في هذه البلدان. وطبعاً لم يكن يستطيع التملك من هذه الجاليات سوى القادرين على التملك والاستثمار من ذوي الثراء أولاً، ومن ذوي الانتماء العائلي أو الحزبي إلى الحكم الأموي ثانياً.

وفي المصادر التاريخية العربية الكبرى، كمؤلفات الطبري والبلاذري واليعقوبي، ما يفيد ان الملكيات العقارية التي دخلت في حوزة العائلات الاموية وانصارها أصبحت من السعة ووفرة المحصول بحيث تركزت الثروات الكبرى في ايدي طبقة عربية جديدة ومحدودة .

وفي هذه المصادر التاريخية نفسها نرى طرق استثمار هذه الملكيات الكبيرة أصبحت من القسوة في أواخر العهد الاموي على شغيلة الأرض من أهل البلاد ومن الأسرى العبيد بحيث كونت عائقاً دون تطور القوى المنتجة لما انتهت اليه حالة هؤلاء الشغيلة من سوء العيش وفتك الأمراض الوبائية.

وهذا مما زاد في ضعف الدولة الاموية اخيراً، امام الانتفاضات العديدة، أولاً، من فئات السكان الناقمين لأسباب اجتماعية صرفا، وثانياً، من الخصوم السياسيين والحزبيين لبني أمية، وثالثا، من العناصر غير العربية التي كانت تحتفظ بالحقد العميق على الامويين لاعتمادهم سياسة التمييز بين العرب و"الموالي".[3]

ويعتقد الشيعة أن معاوية تخلص من الشرط فعلا بقتله الحسن مسموماً عام 49 ه – 669م.

هذه الانتفاضة الأولى بوجه أول خليفة أموي بالوراثة ، قد تبدو بحد ذاتها، وبهذا السرد البسيط لها، حادثة عادية.

ولكن هذا التبسيط للمسألة بعيد جداً عن الواقع التاريخي. ذلك لأن هذا الواقع نفسه يثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، ان هذه الانتفاضة لا تحدد تاريخياً بتلك المعركة السريعة وبنتائجها المباشرة، أي بذلك الانتصار الساحق الذي احرزه جيش الامويين في معركة كربلاء (العراق) على تلك الجماعة القليلة (300 مقاتل) من انصار الحسين بن علي، في ساعات قليلة. انما الذي يحدد هذه الانتفاضة الشيعية هو امتدادها الزمني بعد معركة اليوم العاشر من شهر محرم سنة 61ه ومصرع قائدها الامام الشيعي الثالث، وتحددها أيضاً ابعادها السياسية والفكرية الممتدة عمقاً واتساعاً على مدى المرحلة التي نتحدث عنها. [4]

اخذت الانتفاضة الشيعية هذه طريقها إلى الامتداد في الزمن، فظهرت حيناً بصورة انتفاضات وثورات دموية بدأت بثورة المختار بن ابي عبيد الثقفي بعد ثورة التوابين التي كانت تعبيراً مباشراً وعنفياً عن ندم أهل الكوفة لتخلفهم عن نصرة الحسين في حربه لجيش يزيد، كما كانت تعبيراً غير مباشر عن أثر تلك العوامل التي أوردناها، في نفوس المسلمين ثم ظهرت الانتفاضة الشيعية هذه حينا أخر في صورة حركات فكرية تتلون بالوان دينية صرفا، ثم بالوان من التفكير الكلامي – الفلسفي. [5]

ثم حدث الانفجار في "المدينة". فقد أظهر أهلها تمرداً وامتناعاً عن مبايعة يزيد بالخلافة، فوجه هذا جيشه الشامي المؤلف من أولئك الحلفاء، فقضى على التمرد. ثم تابع جيش يزيد مسيرته إلى مكة فحاصرها وارتكب اثناء حصارها حماقة عجيبة اثارت مشاعر المسلمين في كل مكان، وظلت تثيرها على مدى الزمن، اذ أخذ يقصف الكعبة نفسها مع سائر بيوت السكان ، واشعل فيها الحرائق.

لم يعش يزيد بعد ارتكابه هذه الحماقة. فقد مات في العام نفسه (عام 683م) وخلفه ابنه معاوية الثاني الذي لم يبق في خلافة ابيه سوى اشهر معدودة لم يمارس فيها الحكم، لاختلال كان مصاباً به، ثم مات بالطاعون وهو في العشرين من عمره. وبموته انتقل عرش الخلافة الاموية إلى الفرع الاموي الاخر، فرع بني مروان بن الحكم الذي كان أول خليفة بعد السفيانيين الثلاثة: معاوية الأول، ويزيد، ومعاوية الثاني. [6]

نهض عبدالله بن الزبير ليعيد الخلافة إلى منبتها الأول في الحجاز، مستغلاً ذلك الصراع القبلي القديم الذي استغله معاوية من قبل. نعني به صراع القبائل القيسية وقبائل الكلبيين. وفي الوقت نفسه وجد القيسيون في دعوة ابن الزبير فرصة لهم ايضاً تمكنهم من الغلبة على الكلبيين وانتزاع مواقع القوة من ايديهم، وهي المواقع التي اكتسبوها من حلفهم مع معاوية زمناً طويلاً. وها قد زال معاوية ويكاد عرش دولته أن يزول. فليبادروا اذن لنصرة عبدالله بن الزبير والاعتراف به خليفة قبل ان يظهر اموي جديد في بلاد الشام يفوت هذه الفرصة عليهم.

هكذا برز الصراع القيسي- الكلبي من جديد، فكانت معركة مرج راهط قرب دمشق بين الفريقين، ولكن الغلبة الكاسحة انت في المعركة الهائلة للكلبيين، وظهر الاموي الجديد الذي كان القيسيون يخشون ظهوره، فاذا هو مروان بن الحكم، فاعترف به الكلبيون خليفة جديداً على عرش الامويين في دمشق الذي كان لهم فضل انقاذه من الزوال.

غير أن عبدالله بن الزبير لم ينهزم بانهزام القيسيين في مرج راهط، لان قبائل عربية اخرى في العراق وايران كانت تؤيده ضد الامويين، في حين ان العلويون غير قادرين حينذاك على مقاومة بني امية بعد مذبحة كربلاء، ولم يقم زعيم علوي يتولى قيادة الثورة على الحكم الاموي. كان اذن، لابن الزبير ما يسنده في البقاء على دعوته الخلافة لنفسه في مكة حيث تسلم بالفعل مركز السلطة. [7]

مروان لم يعش طويلاً في الحكم، فقد خنقته زوجه غيرة من احدى جواريه المفضلة، فخلفه على العرش الاموي ولده عبدالملك بن مروان.

عبدالله بن الزبير كان يحكم بالتسلط والبطش من جهة، ويعلن الحاده واستخفافه بالدين وهو جالس في الكعبة، من جهة ثانية.

انتفاضة العبيد:

هذه المرة يواجه العرش الاموي في شخص عبدالملك نفسه انتفاضة طبقية من نوع جديد. أي من احدى فئات الناس البسطاء المظلومين المضطهدين، وهي فئة العبيد، فقد ثار العبيد هؤلاء في دمشق، فقصدوا إلى السجون واخرجوا كل من فيها من السجناء، ثم ذهب العبيد والسجناء المحررون إلى حيث اعتصموا خارج دمشق في الجبل المطل عليها. لكن هذه الثورة، كشأن ثورات العبيد كلها في العصور السابقة، لم يكن لها ان تظفر بشيء من النجاح، لان الثائرين لا يملكون السلاح حتى للدفاع عن انفسهم، ولانهم لا يملكون كذلك المساندة من القوى الاجتماعية الاخرى المضطهدة ايضاً من فقراء الفلاحين والحرفيين وغيرهم من المستثمرين.

وكان لا يزال للرق مكان من النظام الاجتماعي يعترف به الاسلام نفسه، بل الاسلام يحظر على العبيد ان يخرجوا عن ملكية "اسيادهم" دون موافقة هؤلاء "الاسياد" ، وان كان الاسلام جاء بتشريعات تفرض على مالك العبيد في بعض الحالات تحرير بعضهم تكفيراً عن بعض الخطايا.

لقد اخفقت ثورة العبيد هذه في دمشق اذن، وقصى عليها جيش عبد الملك. لكن قائد هذا الجيش نهى جنوده عن قتل العبيد الثائرين احتراماً لملكية "اسيادهم"! [8]

الفتوحات تركت آثاراً سلبية في السياسة الاقتصادية ووالادارية والاجتماعية، لانها -أولا- ادت إلى اضعاف مركزية الدولة، اذ اقتضت سياسة التوسع بالفتوح ان يصبح حاكم كل ولاية وكأنه صاحب سلطة مستقلة أو دولة ضمن الدولة حتى لم يكن يدفع لسلطة الخلافة المركزية سوى جزء من واردات الضرائب ويستبقى لديه سائر اجزائها، ولم يكن ما يقدمه لهذه السلطة من غنائم الفتح في المعارك سوى الخمس ويستولى هو على أربعة اخماسها يتصرف بها كما يشاء.

-ثانياً- فقد أدى هذا التوسع بالفتوحات إلى المزيد من الانفاق على الجيوش وحماية الأراضي المفتوحة وتنظيم الشؤون العامة. ومن طبيعة الدولة التي يحكمها ممثلو الطبقة الغنية المستثمرة للأكثرية أن تلقي بمعظم تكاليفها على اكتاف هذه الأكثرية نفسها. [9]

ب- الشيعية موقف و"نظرية"

1- الموقف:

لا يمكن الفصل بين الموقف والنظرية، فالموقف في أي أمر أو رأي أو اتجاه ليس شيئاً يستحق الاهتمام ان لم يكن له سند من فكر نظري أو قاعدة مبدئية ينطلق منها.

لكن طبيعة البحث والايضاح تقتضي منا، هنا، هذا الفصل الشكلي بين الأمرين:

التشيع، من حيث هو موقف في الاسلام، نشأ مع نشوء مسألة الخلافة فور موت صاحب الدعوة الاسلامية، ثم جعل هذا الموقف يتبلور ويتفاعل مع احدث الحياة العربية – الاسلامية، حتى نشأت وتفرعت عنه مواقف سياسية، وفكرية: كلامية وفلسفية، تألفت منها مذاهب وفرق شيعية متعددة، بعضها تضاءل مع الزمن، وبعضها تحول إلى موقف آخر يختلف عن منطلقه الاساس، وبعضها نما وتصلب واتسعت قاعدته ولا يزال محتفظا بوجوده وأرضه ومنطلقه.

ومهما اختلفت فرق الشيعة، في التاريخ، من حيث المبدأ والاجتهاد، ومن حيث المحافظة على الارتباط بالأصول الاسلامية أو الانقطاع عن هذه الأصول، فإن هناك أمراً مشتركاً بينها في الاغلب، هو الموقف من "شخص" علي بن أبي طالب. [10]

وهذا الموقف كثيراً ما كان يتخذ – عن قصد ام غير قصد، من قريب ام من بعيد – تعبيراً غير ماشر عن موقف سياسي أو طبقي تجاه هؤلاء الحكام أو أولئك من حكام دولة الخلافة الاسلامية، أموية ام عباسية، ام غيرها.

قد انطبع الموقف السياسي او الطبقي – غالباً – بطابع المعارضة. وكثيراً ما كانت المعارضة هذه تصطبغ بالدم والعنف: اما في معارك وانتفاضات دموية، واما في شكل اضطهادات سياسية تصل بالشدة والبطش احياناً إلى ان تكون مجازر بشرية رهيبة.

الانتفاضات الشيعية الأولى على الامويين، وقد تواصلت أحداث المعارضة السياسية الشيعية للحكم القائم في معظم العهود العباسية، كما تواصلت الاضطهادات السياسية للشيعة في مختلف مراحل التاريخ السياسي العربي – الاسلامي حتى نهاية عهد الخلافة العثمانية التركي في مطلع القرن العشرين.

ولم يكن يتغير الموقف الشيعي المعارض إلى الموقف المؤيد الا في الفترات التاريخية التي يظهر فيها حكام شيعيون هنا وهناك، كالدولة البويهية في ايران، وامارة سيف الدولة الحمداني في حلب اثناء القرن الرابع الهجري (=العاشر)، وكالدولة الفاطمية في المغرب و مصر في القرن الرابع نفسه، وفي الفترات التي اتفق أن حصلت فيها مهادنة الشيعة لبعض الخلفاء (المأمون العباسي).

وهنا نلحظ ظاهرة شيعية جديرة بالاهتمام ، هي أن الموقف السياسي المعارض كثيراً ما كان يتخذ طابعاً، أو بعدا اجتماعياً. بمعنى أن المعارضة لا تكون لشكل الحكم واشخاص الحاكمين بقدر كونها معارضة، من حيث الجوهر، لاساليب الحكم المتبعة تجاه الطبقات والفئات الاجتماعية المستضعفة.

2- النظرية:

من العسير تحديد النظرية الشيعية تحديداً مطلقاً وشاملاً. لان الشيعة افترقت منذ موت الامام الرابع علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وهو الذي نجا من مجزة كربلاء التي استشهد فيها ابوه الحسين بن علي .

افترقت الشيعة منذ ذاك فرقاً بدأت بثلاث: الامامية (اتباع الامام محمد الباقر بن زين العابدين) ، والزيدية "اتباع زيد بن علي زين العابدين"، والكيسانية (اتباع محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب مباشرة، ونسب إلى امه : الحنفية).

ثم اخذت الفرق الشيعية ، منذ ظهور الطلائع الأولى للتفكير الكلامي – الفلسفي، تتشعب وتتعدد. وذلك تبعاً لما كان يدخل على النظرية الشيعية من أفكار جديدة تتحرك وتتموج في ذلك المجرى الفكري الذي بدأ يتكون أولاً من البحث في مشكلة القدر ومسؤولية الفعل الانساني وعلاقته بالفعل الالهي.[11]

ولكن، مهما يكن عسيراً تحديد النظرية الشيعية بصورة مطلقة وشاملة، بسبب مما تقدم، فانه ليس عسيراً ان نحدد الاصول الأولى لهذه النظرية أو القاعدة التي انطلقت منها وقامت عليها الابنية المتعددة لمختلف النظريات الشيعية: المذهبية، والفكرية.

فان الشيعة، على اختلاف فرقهم ومذاهبهم، ينطلقون نظرياً من القول بأن علياً بن أبي طالب هو الشخص الأول في المسلمين الذي له حق السلطة، بعد النبي، وان هذه السلطة حق الهي وليست حقاً للناس في اختيار من يصلح لقيادتها، لان الله حده يعرف اين تكون مصلحة البشر، وكيف يكون خير دنياهم وآخرتهم. لذلك كله اعتبر الشيعة ان الامامة ركن من الاركان الاسس للاسلام، أي من أصول العقيدة الاسلامية.

ذلك هو الأصل وتلك هي القاعدة الراسخة للنظرية الشيعية، مهما كان الرأي بعد ذلك في شكل هذه السلطة وطابعها، الروحي والزمني.

وبعد هذا يختلف الشيعة كثيراً : فهناك الشيعة المعتدلون، وهناك الشيعة المتطرفون في فهم السلطة التي يضفونها على شخص علي بن أبي طالب، وهؤلاء هم المعروفون في التاريخ الاسلامي بـ"الغلاة" لانهم يغالون في نظريتهم إلى حد اضفاء صفات الالوهة على شخص علي.

ويتفق المسلمون، الشيعة المتدلون والسنة، عل خروج هؤلاء الغلاة على أصول العقيدة الاسلامية اطلاقاً، وان كان المؤرخون يطلقون اسم الشيعة على كل فرقة تتصل نظريتها، اساساً، بشخص علي.

في حين ان الامامية والاثنى عشرية والزيدية من فرق الشيعة تتنصل عن نسبة التشيع إلى تلك الفرق المتطرفة، وهم يسندون رأيهم في انكار التطرف والمغالاة إلى عقيدتهم الاسلامية القائمة على وحدانية الله وانه ليس بحسم وليس كمثله شيء في الكائنات، وعلى نبوة محمد، وعلى القول بالقيامة والبعث في عالم الآخرة، هذا أولاً. ثم هم يستندون ثانياً إلى قول للامام علي في احدى خطبه: "سيهلك في صنفان: محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق. وخير الناس حالاً النمط الأوسط فالزموه. [12]

وبالمعنى نفسه قال الامام الشيعي الرابع، علي بن الحسين زين العابدين: "يا ايها الناس، أحبونا حب الاسلام، فما برح حبكم حتى صار علينا عاراً".

3- نظرية الشيعة المعتدلين:

اما النظرية الكاملة للفرق المعتدلة من الشيعة، فتقوم -أولاً- على الاصول الأولى لعقيدة الاسلام، وتقوم -ثانياً- على القول بأن الحق بالخلافة بعد النبي مباشرة لعلي بن أبي طالب ثم لاولاده بالتتابع، وهو حق الهي يختار له الله من يشاء من اعلم الناس وافضلهم خلقاً وديناً.

اما القول بأن علياً نفسه هو الذي اختاره الله، فيستدلون عليه بنوعين من الدليل، يسمون الأول الدليل العقلي، ويسمون الثاني الدليل النقلي أو النص.

اما الدليل (العقلي) فهو:

أولاً: ان الامام يجب أن يكون معصوماً من الخطأ كالنبي، ليكون اهلاً لحمل امانة العقيدة والشريعة بعد النبي، ثم تقول الشيعة أنه لم يكن عند موت النبي معصوماً غير "علي" بالاجماع.

ثانياً: ان شرط الامام كونه لم تصدر عنه معصية، وبما ان علياً لم يعبد الاصنام قبل الاسلام قط، فقد تعين ان يكون هو الامام.

ثالثاً: انه يجب في الامام ان يكون افضل علما من غيره في زمانه ، وقد كان "علي" كذلك، فوجب اذن ان يكون الامام دون غيره.

غير أن هذه الأمور الثلاثة التي جعلها الشيعة دليلهم العقلي يدفعها أهل السنة بأنه ليس هناك من برهان على اشتراط العصمة في الامام، ولا على اشتراط عدم الاتيان بالمعصية من قبل، ولا على اشتراط ان يكون اعلم أهل زمانه، بل يكفي ان يكون ذا مؤهلات كافية للقيام بمهمات الخلافة، وان أهل الحل والعقد هم الذين يختارونه. [13]

واما الدليل الاخر للشيعة على امامة "علي"، وهو النص، فقد جاء عندهم متعدد الوجوه. فهناك الحديث المعروف بـ"حديث الغدير"، أو "حديث الموالاة" وهو الذي نطق به النبي حين وقف، اثناء عودته من مكة إلى "المدينة" بعد ان حج حجته الاخيرة، في مكان من الطريق يدعي "غدير خم" وكان معه جمع من الصحابة، فقام فيهم خطيباً، وقال في جملة ما قال: "ألست أولى منكم بأنفسكم؟" فاجابوا: اللهم، نعم. حينئذ اخذ بيد على ، ثم قال: "اللهم! من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله".

فقام الصحابة يهنئون علياً، وبينهم عمر بن الخطاب، وقال له عمر نفسه: "بخ بخ لك يا علي، فقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة".

وبالرغم من أن أهل السنة لا ينكرون هذا الحديث، يختلف تفسيره عندهم عما يفسره به الشيعة. والاختلاف يقع على لفظ "المولى" الوارد فيه، وهذا اللفظ هو المستند في حجة الشيعة.

فهم يفسرونه بمعنى "الولاية" أي الحكم والسلطان، أو الامامة. في حين يفسر أهل السنة معنى "الولاء" بمعنى الحب والمودة . وبهذا المعنى يصبح الحديث فاقد الدلالة على نصب "علي" اماماً و "وليا" للمسلمين بعد النبي.

4- النظريات العلوية المتطرفة:

يضع الشهرستاني تعريفاً اولياً للنظريات الدينية – الفلسفية التي دخلت عقيدة الشيعة في علي بن أبي طالب، فخرجت بفريق منهم عن هذه العقيدة التي حددنا أصولها الأولية فيما تقدم، وتحولت العقيدة عن حدودها تلك إلى الغلو (التطرف) من حيث نظرتها إلى شخص "علي" والأئمة من أولاده. يقول الشهرستاني:

"الغالية هم الذين غلوا في حق ائمتهم حتى اخرجوهم من حدود الخلقية (البشرية) وحكموا فيهم بأحكام الالهية.

فربما شبهوا واحداً منهم بالاله، وربما شبهوا الاله بالخلق (البشر)، وهم على طرفي الغلو والتقصير. وانما تشبيهاتهم من مذاهب الحلولية، ومذاهب التناسخية (انتقال الارواح من كائن إلى كائن آخر)، ومذاهب اليهود والنصارى، اذ اليهود شبهت الخالق بالخلق، والنصارى شبهت الخلق بالخالق، فسرت هذه المشبهات في أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت بأحكام الالهي في حق بعض الائمة. وكان التشبيه بالأصل والوضع في الشيعة، وانما عادت إلى أهل السنة بعد ذلك". [14]

النظرية المتطرفة لبعض فرق الشيعة اذا كانت قد بدأت في الكوفة فانها سرعان ما انتشرت في "المدينة"، ثم في كثير من مناطق الجزيرة، وفي اليمن خصوصاً. اضافة إلى ان الافكار الفلسفية الهندية والفارسية كانت لها ظلال في الجزيرة حتى ايام الجاهلية.

5- نظرية الكيسانية:

يطلق اسم "الكيسانية" على أول فرقة مغالية (متطرفة) من فرق غلاة الشيعة. وهذا الاسم يعني نسبة "الكيسانية" إلى مولى لعلي بن ابي طالب اسمه "كيسان"، كان تلميذاً بعد علي لولده محمد بن الحنفية.

وأصحاب كيسان هم من الموالي أيضاً، وهم الذين قالوا بأمامة محمد بن الحنفية منتقلة اليه من ابن اخيه علي بن الحسين زين العابدين.

اما النظرية التي انتهت اليها هذه الطائفة بعد قليل من الزمن، فقد ابتعدت كثيراً عن أصول التشيع الأولى، اذ بالغت في اضفاء الصفات الخارجة عن حدود طبيعة البشر على شخص محمد بن الحنفية، فنسبت اليه العلم الغيبي بما كان وما سيكون، وقالت بأن الدين هو طاعة رجل يحيط بالعلوم كلها ويعرف اسرار التأويل والاسرار الباطنية الخفية. ثم قالت بخلود بن الحنفية ورجعته إلى عالم الأرض بعد مماته. [15]

والأمر الذي يلفت النظر هنا انهم قالوا بذلك بعد ان كان امامهم ابن الحنفية قد هادن عبدالملك بن مروان الخليفة الاموي، وكاتبه، ثم بايعه بالخلافة. وان من قبل قد بايع يزيد بن معاوية، ولكن، بالرغم من انهم غضبوا لمهادنته الامويين الذين قاتلوهم تحت راية المختار الثقفي، (وكان المختار هذا قد جعل مكانتهم الاجتماعية في مستوى العرب دون تمييز) وبالرغم من انهم وجدوا في تلك الماهدنة تخلياً من امامم ابن الحنفية عن قضيتهم وقضيته هو واهل بيته- بالرغم من كل ذلك، لم يتخلوا هم عن عقيدتهم فيه، بل ازدادوا غلوا. فاعتقدوا انه اذنب بذلك، فعاقبه الله بان غيبه في غار مظلم من جبل رضوى، وقبل غيبته جعل امر الامامة إلى ابنه أبي هاشم، فاصبح هذا عندهم الامام الصامت بعد غيبة الامام الناطق (ابن الحنفية)، ثم لم يوص ابو هاشم لاحد بعده بالامامة، لان الله سيعيد الامامة إلى محمد بن الحنفية عند رجعته حين تنتهي مدة عقوبته. فيملك الأرض جميعاً.

ماذا يمكن ان نستنتج من قصة هؤلاء الموالي ومن عقيدتهم هذه؟.

ان عناصر القصة كلها وما ارتبط بها من عقيدة الرجعة يمكن أن تسمح لنا باستنتاج مسألة مهمة، هي ان موالي الكوفة اصحاب كيسان واصحاب ابي عمرة، حين انخراطهم في ثورة المختار الذي الغي فكرة انحطاط منزلتهم الاجتماعية عن منزلة العرب، واقر فكرة المساواة بينهم وبين العرب، كانوا يقاتلون في ظاهر الامر دفاعاً عن حق ابناء علي بالامامة.

ولكن هذا الامر الظاهر كان -في الواقع- تعبيراً عن وعي اجتماعي خفي يدعوهم – من حيث لا يدركون ادراكاً مباشراً- إلى الدفاع عن قضيتهم هم، بوصف كونهم فئة مضطهدة محتقرة يحتملون انواع الاضطهاد والاحتقار في دولة بني أمية، وفي ظل العصبية العربية التي استغلها تجار الكوفة واغنياؤها المنحدرون من اسلافهم الاقربين تجار مكة واغنيائها قبل الاسلام. [16]

لقد وجد هؤلاء الموالي في ابناء علي وانصارهم، وفي طبيعة المعارضة للحكم الاموي التي يحمل رايتها حزب العلويين – وجدوا في ذل خشبة الانقاذ لهم مما يعانون من اضطهاد واحتقار.

وقد عزز المختار هذا الأمل في وعيهم الاجتماعي الخفي الذي ظهر في شكله الغيبي، حين تبعوا دعوة صاحبهم "كيسان" ، ثم صاحبهم "ابي عمرة" إلى امامة ابن الحنفية.

غير أن صدمة من اليأس اصابتهم ، بعد ذلك، في قضيتهم الكامنة وراء ايمانهم بالدعوة "الكيسانية"، ووراء اندفاعهم إلى القتال في سبيل هذه الدعوة.

فقد رأوا أولاً قيادتهم العسكرية تنهار بمصرع المختار نفسه، ثم مصرع ابي عمرة. وراوا ثانياً قيادتهم الروحية تتخلى عن القضية بمهادنة امامهم ابن الحنفية لصاحب الحكم الاموي عبد الملك بن مروان.

وبذلك كله رأوا الامل القائم في كهف من كهوف وعيهم الاجتماعي الغامض يهتز ويتضعضع ويكاد ينسحق تحت وطأة هاتين الصدمتين.

وهنا رفض وعيهم الاجتماعي الانسحاق، فلجأ إلى نفق روحي غيبي ينسرب فيه هرباً من مطاردة الشعور باليأس القاتل.

وكان الاعتقاد بالرجعة، رجعة ابن الحنفية – متطهراً من خطيئة المهادنة للأمويين الظالمين – هو ذلك النفق الروحي الغيبي الذي لجأ اليه موالي الكوفة الكيسانية.

اليسوا يجدون في نفقهم هذا عزاء عما يلقون من الاضطهاد الاموي واحتقار عرب الكوفة من تجار وملاكين وحاكمين مسيطرين على اقواتهم وابدانهم وانسانيتهم؟. اليس من اطيب العزاء لهم ان يكونوا موعودين بأن سوف "يبعث الله الامام العالم، محمدا المكني بأبي القاسم، على رغم الراغم والدهر المتفاقم، فيملك الأرض جميعاً، ويقطعها من حماية قطعاً"؟. [17]

ذلك مجمل الصورة عن الكيسانية من حيث هي أول فرقة شيعية ظهرت بالغلو والتطرف.

6- مسألة المعرفة عند الشيعة:

طبيعة مسألة المعرفة عند مختلف فرقاء الشيعة. فقد يكون واضحاً من قول الشيعة الامامية، والاثنى عشرية خصوصاً، بكون الامامة حقاً اليها، وكون سلطتها سلطة آلهية وليست سلطة الأمة، ثم من قولهم بعصمة الامام واشتراطهم ان يكون الامام أعلم أهل زمانه اطلاقاً .

قد يكون واضحاً من كل ذلك ان المعرفة ، معرفة الله وأسرار الكون والخليقة والروح، ومعرفة الشريعة التي هي قانون الله للناس، مرجعها النبي في حياته، ثم مرجعها الامام بعد النبي، فكل امام في زمانه هو المرجع لادراك هذه المعرفة، ولا مرجع غيره لانه المخبر عن النبي، والنبي مخبر عن الوحي الالهي. واذا كان للعقل من حق في هذا المجال فهو حق مقيد بحدود الكشف عما يؤيد المعارف الالهية او يبرهن عليها، وليس له ان يعارضها، لانه عاجز ان يبلغ مبلغها من ادراك الحقائق الكونية واسرار الوجود فضلاً عن اسرار ميتافيزيقا الكون والوجود. [18]

وهنا نرى ، ان المعرفة مرتبطة بالايمان الديني، تابعة له، وخاضعة لمعطياته لا تستطيع ان تتصرف الا في حدوده.

واذا كان الشيعة المعتدلون قالوا بالاجتهاد بالرأي في مجال التشريع الاسلامي، ولم يغلقوا باب الاجتهاد قط في تاريخهم كله، ولا يزالون يعملون به، بالرغم من ان المذاهب الفقهية الاربعة الرئيسة لأهل السنة قد اغلقت باب الاجتهاد هذا منذ نحو القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)- نقول: اذا كان الشيعة المعتدلون قد عملوا، طوال تاريخهم حتى اليوم، بالاجتهاد في مسائل التشريع الاسلامي، فان هذا لا يغير شيئاً من طبيعة نظريتهم الالهية في المعرفة.

طبيعة مسألة المعرفة، التي حصرت المعرفة الايمانية والشرعية بالمصدر الالهي، قد ضيقت نطاق نشاط العقل حتى في الامور التشريعية، وجعلت عملية الاجتهاد في هذه الامور عملية محدودة جداً ، وانشأت في عقول الفقهاء طبيعة الحذر الشديد من استخدام العقل في تطوير الشريعة وتجديدها مع تطور الحياة وتجددها. [19]

وقد حاول المعتزلة محاولة جربئة حين فسحوا العقل ان يكون أكثر حرية في هذا المجال، فقالوا مثلاً بمبدأ الاستصحاب العقلي، بمعنى انه يجوز للعقل أن يحكم في بعض الاشياء مستقلاً، وان يبقى حكمه قائماً في اجزاء لا حقة من الزمن استصحاباً للاجزاء الزمنية السابقة (أي استمراراً) إلى أن ياتي الدليل السمعي (أي النص المنقول بالسماع عن المصدر الالهي).

علم اصول الفقه يتميز بمنهجية عقلانية عالية ، ولكنه يبقى في حدود منطقة الاصولي المرتبط بمفاهيم التشريع الاسلامي بما لهذه المفاهيم من علاقة بالمصدر الالهي للمعرفة. [20]

ج- الخوارج: لا إيمان دون عمل

نشاتهم، واسمهم:

ترتبط نشأة الخوارج بمسألة الخلاف الذي نشب بين علي بن أبي طالب ومعاوية بعد مقتل الخليفة الراشدي عثمان، والذي تحول إلى نزاع مسلح في معركة صفين، اذ انتهت هذه الحرب بخدعة التحكيم المعروفة، وانحسرت عن خلع أحد الحكمين (أبي موسى الاشعري) صاحبه علياً بن أبي طالب واقرار الحكم الثاني (عمرو بن العاص) صاحبه معاوية على تولي الخلافة.

"وكان من أمر الحكمين: ان الخوارج حملوه – أي علياً- على التحكيم أولاً، وكان يريد ان يبعث عبد الله بن عباس.. فما رضي الخوارج بذلك، وقالوا هو منك، وحملوه على بعث أبي موسى الاشعري على أن يحكم بكتاب الله.. فجرى الأمر على خلاف ما رضي به. فلما لم يرض (علي) بذلك خرجت الخوارج عليه، وقالوا: لم حكمت الرجال. لا حكم الا الله".[21]

كان أول شعار أعلنه الخوارج بعد حادث "التحكيم"، هو قولهم: "الحكم لله لا للرجال". وهذا كان أول عنصر يبرز أساسا للعناصر الاخرى التي ستتكون منها نظريتهم، "الحق حق الله"، فليس لأحد اذن أن يتصرف به، أو يجعل أحداً من الرجال حكماً يحكم به على هواه. هذا هو أساس نظرية الخوارج.

على ماذا استند الخوارج اذ قالوا بكفر علي ومعاوية، وبوجوب قتالهما؟

هنا يبرز العنصر الثاني من عناصر نظريتهم، وهو أيضاً يقع في الاساس من هذه النظرية، هو مفهومهم للايمان. فقد تفردوا في تفسيرهم الايمان، دون سائر المسلمين، فقد كان الايمان، منذ عهد النبي حتى ذلك الوقت، يعني أولاً الاعتقاد الداخلي، ثم الاقرار به نطقاً باللسان.

لكن الخوارج زادوا في هذا المفهوم عنصراً آخر ، هو العمل الخارجي العضوي، فليس يكفي ان يضمر المرء اعتقاده ليكون مؤمناً، بل لابد ان يتطابق الاعتقاد والعمل.

ومهما يكن الاعتقاد صادقاً وراسخاً، فصاحبه ليس مؤمناً حتى يكتمل له عنصر العمل المطابق لهذا الاعتقاد.

فكل انسان هو عندهم: إما مؤمن، وإما كافر، وليس هناك حالة ثالثة. بهذا يصل منطق الخوارج إلى نهايته الحتمية: من لم يعمل وفق اعتقاده، فهو كمن يخالف اعتقاده، وكمن لا اعتقاد صحيحاً له: كافر.

انسياقاً مع هذا المنطق حكم الخوارج على انفسهم بوجوب الجهاد، أي العمل وفق اعتقادهم، والا فليسوا بمؤمنين، أي هم كافرون .. وهكذا انساقوا مع هذا المنطق أيضاً في قتالهم كل من يعتقدون فيه الخروج على مفهوم الايمان هذا . [22]

وينطبق ذلك أيضاً على سائر خلفاء بني أمية وكل من يعمل تحت امرتهم من الحكام والولاة والموظفين والدعاة لهم لمخالفتهم جميعاً، مخالفة عملية، مضمون عهد النبي إلى علي بالخلافة، الذي هو "حق الله ، لا حق الرجال". ثم طبقوه على الخلفاء العباسيين.

من هنا، كان تاريخ الخوارج دموياً ياخذ بالعنف، ولا يقبل المهادنة ولا المصالحة مع أي من مخالفيهم نظريا أو عملياً.

"التلازم بين النظرية والتطبيق": ذلك هو قوام مذهب الخوارج، وربما كان لهذه النظرة وجهها الايجابي مبدئياً. ولكنهم بالغوا بها كثيراً، حتى أوغلوا بسفك الدماء، وخرجوا بذلك عن خط الغاية، واستعبدتهم الوسيلة.

ثم انهم قد حصروا الوسيلة نفسها في شكل واحد أوحد، هو العنف الدموي، وهذا خطأ اخر وقع به الخوارج واصروا عليه حتى استعبدهم ايضاً.

مبادئ "ديمقراطية":

لقد خالف الخوارج كلاً من الشيعة والسنة في مسألة الخلافة، فهم بالرغم من ان حجتهم الأولى للخروج من صفوف "علي" كانت تقوم على أن "حق الله" مع "علي" نفسه، وان علياً خالف هذا الحق حين رضي بالتحكيم، تغيرت بعد ذلك نظرتهم في هذه المسألة ، فاصبحوا يقولون بعدم حصر الخلافة في علي وأولاده كما يرى الشيعة، وبعدم حصرها في قريش كما يرى أهل السنة، قائلين بأنه يصح أن يكون الخليفة من غير بني هاشم وقريش والعرب بوجه عام، بل يصح حتى أن يكون عبداً حبشياً. [23]

ان الخلافة للأمة، والأمة فوق الخليفة، ولذا وجب عندهم ان تنتخب الأمة كل من تراه جديراً بمنصب الخلافة لرعاية مصالحها، ومن حق الأمة حين يخرج الخليفة عن خطة هذه الرعاية لا ان تعزله وحسب، بل ان تقتله كذلك. ثم قالوا ان الامامة (الخلافة) ليست ركناً من أركان الدين، خلافاً لرأي الشيعة.

يضاف إلى هذا المبدأ الايجابي للخوارج، موقف لهم ايجابي هو أيضاً يستدعي العناية، فقد وقفوا احياناً كثيرة مؤيدين حق البسطاء ضد سلطات القمع، كما فعلوا في العراق ايام ولاية الحجاج هناك باسم الامويين، اذ شاركوا – مثلاً- في انتفاضة الفلاحين بالبصرة على الحجاج نفسه.

ونضيف موقفاً ايجابياً اخر للخوارج، هو موقف التسامح تجاه البسطاء من غير المسلمين ومن غير العرب، أي انهم كانوا متحررين من عقدة التعصب ضد الديانات الاخرى وضد الاقوام الاخرين.

لذا كان التعامل بينهم قائماً على المساواة دون تمييز يرجع إلى اعتبار الدم والنسب أو اعتبار الجنس والدين رغم تشددهم المذهبي المعروف، وهذا تناقض يلفت النظر. [24]

الخوارج والحجاج :

حين تولي عبد الملك بن مروان عرش الدولة الاموية، كانت هذه الدولة تواجه خطرين كبيرين: خطر الخوارج في العراق، وخطر عبدالله بن الزبير في مكة الحجاز.

ولكن عبد الملك قرر ان يضرب حركة ابن الزبير أولاً، لكي يتفرغ -من بعد- لخطر الخوارج، وهكذا فعل. فهو ما ان قضى على ابن الزبير واقتلع جذور حركته، حتى انصرف للخطر الاخر يعالجه بالبطش والارهاب، أي بسلاح الخوارج نفسه، ولكن بطشه وارهابه تجاوزا حدود الخوارج إلى نطاق شمل شعب العراق، ولا سيما الفلاحين والمستضعفين.

كان الحجاج هو ذلك الرجل الذي اختاره عبد الملك لهذه المهمة الخطيرة، لان الحجاج أموي النزعة أولاً، لانه ثانياً قوي الشخصية، جريء في ضرب الخصوم بالقوة، ولانه ثالثا خطيب ساحر العبارة يعرف كيف يتلاعب بنفوس سامعيه بلغة البأس والارهاب. [25]

لقد بسط الحجاج على العراقيين سيف البطش والارهاب طوال عشرين سنة، وحين مات كان في سجون العراق من المعارضين خمسون الفاً من الرجال وثلاثون ألفاً من النساء، كما يقدر المؤرخون العرب.

واذا اخذنا باحصاء المؤرخين العرب فان عدد الذين اعدموا في عهد الحجاج بالعراق نحو مئة وثلاثين الف نسمة.

كان الفلاحون والمشتغلون في الزراعة في الارياف العراقية والفقراء والكادحون الحرفيون في المدن هم أكثر من اصابهم الاضطهاد في عهد الحجاج . [26]

من هنا كانت انتفاضات الفلاحين على حكم الحجاج، وكانت دعوة الخوارج لقتال الامويين تلقى استجابة واسعة لديهم، حتى استطاع الخوارج ان يقودوا بعض تلك الانتفاضات.

غير أن اعمال العنف الدموي خنقت كل انتفاضة قامت في عهد الحجاج، كما أضعفت شأن الخوارج ، حتى لم يستطيعوا – بعد- ان يستجمعوا قواهم، ولا ان ينشروا دعوتهم، فلم يبق منهم بعد الحجاج سوى فلول ضعيفة، ثم انقسموا فرقاً عدة فازدادوا بذلك ضعفاً على ضعف. [27]

الجذور السياسية لنظرية الايمان:

لقد اخذ الجدل في مسألة تكفير مرتكب الكبائر أو عدم تكفيره، جانباً كبيراً من اهتمام الحركة الفكرية العربية – الاسلامية بين القرنين السابع والثامن للميلاد.

ومن هذا الجدل ظهرت مفاهيم ونظريات ظلت تمتد وتتبلور ضمن البحوث الفكرية، حتى كان عهد الفلسفة العربية.

وقد دخلت هذه المسألة بالذات في صلب النظريات التي تألف منها علم الكلام بعد ان صار علماً. وقد رأينا كيف نشأ الخوارج انطلاقاً من نظريتهم في هذه المسألة بعينها. اذ لم يحاربوا علياً والامويين الا بناء على الأصل النظري فيها، الذي بمقتضاه حكموا عليهم وعلى غيرهم بالكفر، ثم بجوب مقاتلتهم.

وهناك مواقف الشيعة ، ومواقف اخرى لفريق من الصحابة تختلف وتتباين بشأن مرتكب الكبيرة . ومن هنا يتبين أن الجدل في هذه المسألة كان في أصل الانقسام المذهبي ونشوء الفرق المذهبية الأولى.

ماذا يمكن ان نستنتج من انشغال الفكر العربي – الاسلامي بهذه المسألة إلى حد انها كانت المحور الأول للحركة الفكرية في ذلك الحين؟.

هل يمكن القول أن المسألة كانت مسألة جدل نظري محضا لتقرير مفهوم محدد للايمان الديني؟. أي ان القوم كانوا يجادلون فيها من حيث هي قضية ايمانية فكرية وحسب، مستقلة عن الواقع السياسي التاريخي الذي تتصارع فيه الاحزاب السياسية منذ نشوء مسألة الخلافة؟.

ان النظرية الأولية، في ضوء كل ما سبق من البحث، تكفي لرؤية ذلك الواقع محركاً لكل موقف ولكل تفكير في المسألة التي نحن بصددها.

وسنرى أن حركة المعتزلة نفسها نشأت في الأصل من الجدل في موضوع مرتكب الكبيرة. حتى المنشأ المتأخر للمعتزلة الذي يرجعه معظم مؤرخي هذه الحركة إلى اعتزال واصل بن عطاء لحلقة استاذه الحسن البصري – حتى هذا المنشأ المتأخر سنرى في أساسه ذلك الجدل بين الاستاذ وتلميذه بشأن مرتكب الكبيرة؟.

فعلينا ، إذن ، لكي نتعرف أهمية هذه المسألة، من حيث هي احدى المحركات الأولى للنشاط الفكري في أواخر القرن السابع ، ان نرجع إلى أول حادث تاريخي احتدم به الصراع السياسي بين الاحزاب احتداماً مخضبا بالدماء . نعني به حادث مصرع عثمان، وانتقال الخلافة بعده – بحكم قاعدة الشورى- إلى علي بن أبي طالب.[28]

منذ هذا الحادث بالذات بدأت حركة الجدل في مسألة مرتكب الكبيرة. غير انها لم تتخذ مجالها النظري في نطاق مفهوم الايمان الا عند ظهور الخوارج، فهم أول من حاول "تنظير" المسألة في هذا النطاق.

وعند خروج طلحة والزبير لقتال علي بن أبي طالب في "حرب الجمل" كانت حجتهما ان علياً واحد من قتلة عثمان، فتجب محاربته، لانه قاتل، والقتل احدى الكبائر.

صحيح ان اقدام طلحة والزبير على قتال علي كان موقفاً سياسياً محضاً يدعمه موقف ذاتي تجاه شخص علي نفسه، من حيث هو الكابح الأشد خطراً لمطامحهما السياسية، ولكن لا بد أن نأخذ بالحسبان أن صحابيين في مثل مكانتهما من صحبة النبي، ووصولهما إلى أحد مراكز الزعامة في الحركة الاسلامية، لا يستطيعان محاربة شخص في مثل مكانة علي بن أبي طالب أيضاً اذا لم يكن يسند موقفهما سند من مبادئ الاسلام نفسه يبرر هذا الموقف.

وذلك يعني ان التذرع بادعاء ان علياً واحد من قتلة عثمان ، وان القاتل مرتكب لاحدى الكبائر، هو المبرر لاشعالهما حرب الجمل في حرب علي.

والاستنتاج الاخير من كل ذلك، ان مسألة مرتكب الكبيرة دخلت حلبة الصراع السياسي أولاً، ثم تحولت إلى حلبة صراع فكري نظري بعد ذلك.

هكذا الأمر في موقف معاوية من علي. فإن مطمحه السياسي الذي مهد له تمهيداً قوياً طوال العشرين سنة التي اقامها حاكما، في سورية، ما كان يتسنى له أن يسعى لتحقيقه علانية لولا ان تذرع بالحجة نفسها كذلك، أي باتهام علي بدم عثمان، وان من يشارك بسفك دم مسلم يعد قاتلاً ، أي مرتكبا احدى الكبائر. [29]

حصيلة الفصل الأول

كان ظاهرا في أواخر عهد الراشدين ، بعد مقتل عثمان وتولي علي بن ابي طالب أمر الخلافة ان هذا الصراع يتجه بتطوره إلى اتخاذه شكل تيارات مذهبية ذات وجوه نظرية، أو ذات أسس " أيديولوجية" اذا صح التعبير.

وقد بدأ هذا الاتجاه يبرز فعلاً منذ بدأ يتبلور الموقف العام من خلافة علي، اذ رفض عدد من الصحابة مبايعته بالخلافة ولكن دون الانجرار إلى محاربته ، ورفض آخرون مبايعته أيضاً من الدعوة إلى محاربته، وعلى رأس هذا الفريق عائشة بنت أبي بكر زوج النبي، ثم معاوية بن أبي سفيان حاكم بلاد الشام ، وممثل الطبقة المسيطرة اقتصادياً في بلاد الشام وزعماء الامويين، ووقف فريق ثالث مع علي، ومعظم هؤلاء من أهل العراق والكوفة بالاخص.

من هنا بدأت الحياة العربية – الاسلامية تتوزع ميولاً "وأيديولوجيات": ولكن لم يكن لنا أن نبحث عن الاصول الاجتماعية لهذه الانقسامات دون أن نرجع إلى البيئة السياسية والاجتماعية التي اخذت تنمو فيها هذه الانقسامات وتتبلور حتى تتخذ اشكالها النظرية ثم تصبح بعد ذلك مكوناً لحركة فكرية واسعة النطاق تحمل في احشائها البذور الأولى للتفكير الفلسفي الذي سيتحول إلى فلسفة قائمة بذاتها نسبياً. [30]

أما البيئة السياسية والاجتماعية التي عنيناها، فهي البيئة الاموية، أي المجتمع العربي – الاسلامي الذي سيطر عليه حكم الدولة الجديدة التي اسسها أول حاكم اموي تسمي باسم الخليفة بعد عهد الراشدين، هو معاوية.

في هذه البيئة ذاتها نشأ الشيعة والخوارج بوصف كونهما أول فرقتين متميزتين ظهرتا في الاسلام لكل منهما نظريتها الخاصة في مفهوم السلطة والخلافة، في مفهوم الايمان والمعرفة.

ظاهرتين تميز بهما الحكم الاموي منذ عهد المؤسس: معاوية: أولاهما ظاهرة العصبية القبلية التي بعثها معاوية بتحالفه مع قبائل الكلبيين ضد قبائل القيسيين (وهما القسمان الرئيسان للشعب العربي من حيث الانساب الاصلية) ليوطد أساس دولته الجديدة على قاعدة من العصبية العربية.

والظاهرة الثانية، ظاهرة الطبقية، طابع النظام الاجتماعي الذي كان يسود بلاد الشام حين حكمها معاوية .

كان النظام الاجتماعي هذا، هو النظام الاقطاعي الممتد من العهود الساسانية والبيزنطية، وقد دخل الامويون – وعلى رأسهم معاوية- عنصراً جديداً في توطيد سلطة الاقطاع، اذ أصبح هو واسرته من كبار الملاكين العقاريين مستخدماً العبيد والاحرار في العمل الزراعي ومستخدماً الاختصاصيين المحليين في تنظيم الزراعة والري.

فنشأت في البلاد اريستوقراطية عربية اموية متحالفة مع الاقطاعية المحلية، بالاضافة إلى تحالفها مع كبار التجار ورجال الدين المسيحيين المحليين ضد رجال الدين المسيحيين التابعين للكنيسة البيزنطية. [31]

كان هناك، في البيئة الاموية ، اذن تحالف عصبوي ، وتحالف طبقي، ولكن الأول تكيف مع الثاني ، فلم يحدث تناقض بين التحالفين، وذلك بحصول الحلفاء القبليين على امتيازات خاصة أصبحت مع الزمن ذات طابع طبقي كذلك.

وطبيعي ان يصل تمركز الثراء على هذه الصورة إلى نهايته المنطقية مع الزمن، أي إلى حدوث التفاوت الكبير والعميق بين ممثلي الاقطاع الاجتماعي والسياسي من جهة والفئات العاملة في الارض والحرفيين الصغار والعبيد من جهة ثانية.

وقد بلغ النظام الاجتماعي الاموي من هذه النهاية المنطقية اقصاها حين اخذ الحكم الاموي يستثمر القوى المنتجة استثمارا فظا ويرهقها بالضرائب وجبايتها ارهاقاً شديداً ادى إلى انتفاضات عدة في انحاء عدة من اقطار الدولة الاموية.

وكان لهذه الانتفاضات انعكاسات فكرية "وضعت حركة تطور الفكر العربي، في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن، امام الواقع الاجتماعي والسياسي وجها لوجه"، اهم تلك الانتفاضات انتفاضة الشيعة، وانتفاضة الترك والخوارج ، وكانت الشيعة أول من انتفض على سلطة الامويين في أول عهد يزيد بن معاوية، أي أول وريث لعرش معاوية.

في الكلام على الشيعة رأينا ان نبدأ بتحديد طبيعة الموقف الشيعي سياسياً وفكرياً ، فاستخلصنا نتيجتين:

الأولى: ان موقف الشيعة من شخص علي بن أبي طالب، على اختلاف فرقهم، كان تعبيراً عن موقفهم السياسي تجاه هؤلاء الحكام وأولئك من حكام دول الخلافة الاسلامية، وان الطابع العام للموقف السياسي هو المعارضة في الغالب.

الثانية: ان الموقف السياسي المعارض كثيراً ما كان يتخذ طابعاً اجتماعياً ، قصدنا بذلك ان معارضة الشيعة لم تكن تقتصر على معارضة شكل الحكم واشخاص الحاكمين وحسب، بل كثيراً ما كانت معارضة أيضاً لأساليب الحكم تجاه الطبقات والفئات الاجتماعية المستضعفة. [32]

وفي مجال تحديد النظرية الشيعية استخلصنا الأصول الأولى لهذه النظرية، بقطع النظر عما دخلها من تطورات وافكار جديدة بعد انقسام الشيعة إلى عدة فرق. ثم كان استنتاجنا ان الاصول الأولى المشتركة بين مختلف الفرق الشيعية ، هي:

أولاً – كون السلطة في الاسلام حقاً آلهياً، فهي لله، ولا سلطة للأمة.

ثانياً- ما دامت السلطة بيد الله، فليس للأمة اذن ان تختار هي صاحب هذه السلطة.

ثالثاً- ان الله قد اختار علياً بن أبي طالب وصياً وأماماً وخليفة بعد محمد على المسلمين ثم اولاده من بعده (ويختلف ترتيب سلسلة أولاده باختلاف الفرق الشيعية).

رابعاً- كون الامامة (أو الخلافة) ركنا أساسياً في العقيدة الاسلامية – الشيعية.

"نظرية" المعرفة عند الشيعة .

المعرفة عندهم مرتبطة بالمصدر الالهي، عن طريق الوحي من الله على النبي، وانتقال المعرفة من النبي إلى الامام المعصوم المنصوب من قبل الله بوساطة النبي.[33]

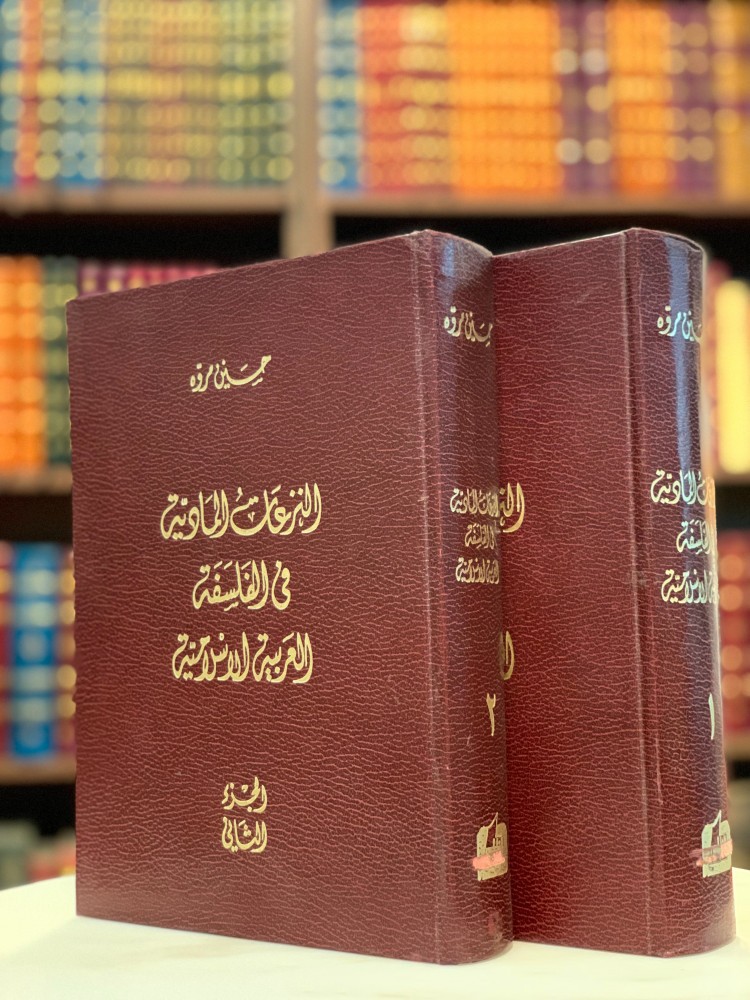

[1] حسين مروة – النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية – الجزء الأول– دار الفارابي – بيروت – الطبعة الأولى 1978 .

[2] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص473

[3] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص475

[4] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص479

[5] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص483

[6] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص484

[7] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص485

[8] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص487

[9] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص488

[10] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص493

[11] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص494

[12] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص495

[13] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص496

[14] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص497

[15] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص500

[16] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص501

[17] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص502

[18] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص503

[19] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص504

[20] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص505

[21] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص509

[22] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص510

[23] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص511

[24] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص512

[25] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص513

[26] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص514

[27] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص515

[28] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص516

[29] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص517

[30] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص521

[31] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص522

[32] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص523

[33] حسين مروة – المصدر السابق - الجزء الأول – ص524