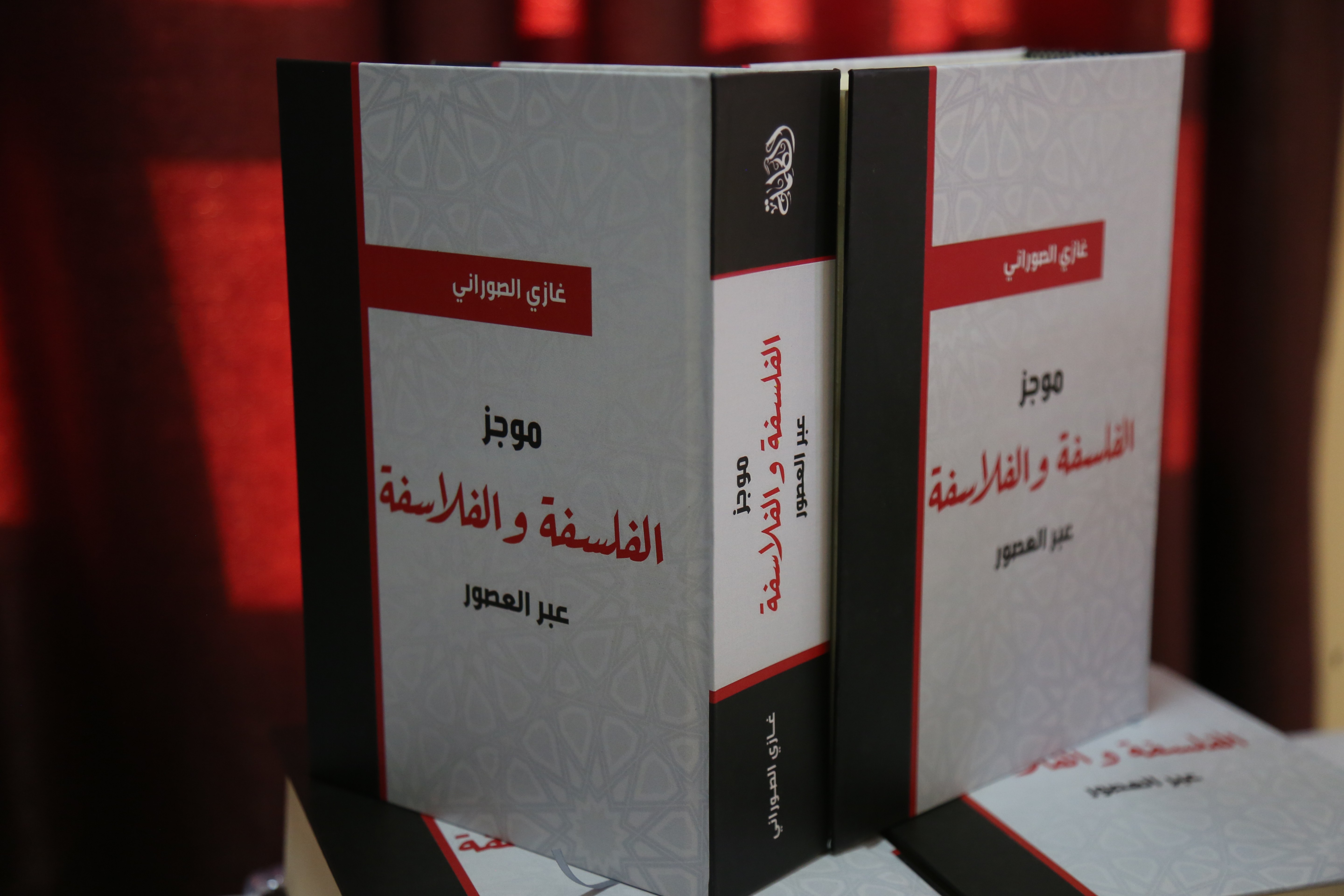

(تنفرد بوابة الهدف، بنشر كتاب المفكر غازي الصوراني، المعنون: موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور، الصادر عن دار الكلمة للنشر والتوزيع، في يونيو/ حزيران 2020، على حلقات متتابعة.. قراءة مثمرة ومفيدة نتمناها لكم).

الباب الرابع

الفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى

الفصل العاشر

أبرز فلاسفة القرن التاسع عشر

كارل ماركس ( 1818 – 1883 ):

فيلسوف ألماني، "ولد وتربى في أسرة بورجوازية مثقفه، أبوه كان محامياً ثرياً، أنهى ماركس الثانوية عام 1835، والتحق بجامعة بون، وبرلين، تأثر بأفكار هيجل وفيورباخ وآدم سميث، ثم نال درجة الدكتوراه في الفلسفة عن رسالته بعنوان " الاختلاف بين فلسفة ديموقرطيس الطبيعية وفلسفة إبيقور" عام 1841، ومن خلال دراسته للاقتصاد السياسي ومشاركته في الأحداث الثورية في المانيا وفرنسا، اكتشف لأول مره الدور التاريخي للبروليتاريا وتوصل إلى النتيجة القائلة بحتمية الثورة الاجتماعية وضرورة توحيد حركة الطبقة العاملة"([1]).

يعتبر ماركس أوّل مفكّر"أوروبيّ" خلّف نظرية عن العالم الحديث، تستوعب القيم المعبّرة عن الحداثة الأوربية، ممثّلة في الفلسفة الكلاسيكية الألمانية في أوجها مع كانط وهيجل ، وفي علم الاقتصاد الإنجليزي مع آدم سميت ودافيد ريكاردو، وفي التجربة الديمقراطية كما تجلّت في الثورة الفرنسية.

نحن إذن – كما يقول المفكر الفرنسي جاك بيدي Jacques Bidet - أمام قذيفة مرعبة ضدّ "المجتمع البرجوازي"، تشتغل بواسطة سلسلة من المفاهيم المبتكرة، صيغت بلغة خاصة، هي لغة الرجل الذي كان أول من أعطى لعموم الحركة العمالية وبالتالي للإنسانية جمعاء، فلسفة ثورية، علمية، لتغيير النظام الراسمالي وإزالة كل أشكال الإستغلال الطبقي، وبناء المجتمع الاشتراكي، او مجتمع المستقبل للانسانية جمعاء.

لهذا كثيراً ما توصف الماركسية –كما يقول د. صادق العظم- بأنها " "النظرية العلمية للتحرر الذاتي للبروليتاريا"، أي انها ليست مجرد أداة عملية وتعبوية مفيدة ابتدعها كارل ماركس ومعه انجلز، لإنجاز هذا التحرر، بحيث تستنفد أغراضها بعد استخدامها، أو تطرح جانباً مع تبدل الأوضاع والظروف المحيطة، إنها أيضاً ثورة كوبرنيكية مؤسسة لعلوم الأفعال استندت إلى أهم علوم العصر وأبرزها وانطلقت منها ومن إنجازاتها مراعية الشروط المطلوبة في المعرفة العلمية من احترام الحقيقة إلى توخي الموضوعية مروراً بطرح النظريات والفرضيات ومحاولة التثبت من صحتها وخطئها بمراجعتها على الواقع المتحرك، لهذا جاءتنا الماركسية كنظرية موضوعية في الاجتماع والتاريخ وكحركة سياسية في الوقت ذاته، جاءتنا كثورة علمية كوبرنيكية وكممارسة ثورية اجتماعية في آن معاً، إذ لا يكفي أن تعطينا المعرفة العلمية السيطرة المعروفة على الطبيعة، بل مطلوب أيضاً ألا تبقى هذه السيطرة في خدمة مصالح البعض القليل على حساب المصالح الحيوية للأكثرية الساحقة من بني البشر، ولا يكفي أن تساعدنا العلوم الاجتماعية على المزيد من التحكم بالحياة الانتاجية ودورتها، بل المطلوب أيضاً الا يبقى هذا التحكم في خدمة المصالح الطبقية للبعض القليل على حساب المصالح الحيوية للأكثرية الكبرى من أبناء المجتمع المنتجين"([2]).

بعبارة أدق -كما يضيف صادق العظم-"تَمَرَّدَ ماركس في الأطروحات على الأبستمولوجيا المنفعلة المترتبة على مادية فويورباخ الساكنة والاستكانية، حيث المعرفة، ليست أكثر من تسجيل لحركة الواقع الخارجي في الذهن البشري، وكان من الطبيعي أن يُعَبِّر ماركس عن هذا التمرد بتأكيده أن الواقع، بخاصة الواقع الاجتماعي والتاريخي، لا يعرف حقاً إلا استناداً إلى فعل البشر فيه وعملهم التحويلي له، وهذا ما تعنيه الماركسية عادة "بالبراكسيس" بأبسط معانيه وأكثرها أولية، أي ان الأولوية في المعرفة هي للفعل وليست للتأمل والتجريد على أن يكون واضحاً ان المقصود بالفعل والعمل هنا صيرورات مادية حقيقية تتحرك وتحرك تتأثر وتؤثر، وليس مجدر تجليات روحية "للذات الفاعلة" أو خيارات حرة قامت بها او صنعتها تلك الذات"([3]).

لذلك "إن من يرى في قيام ماركس بإعادة الاعتبار للذات الفاعلة في مواجهة مادية فويورباخ إلغاء للأولوية الأونطولوجية والزمنية والسببية للموضوع المادي على الذات الفاعلة والواعية، أو إلغاء لأولوية المستوى الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الثقافي والأيديولوجي، أو إلغاء لأولوية المستوى البيولوجي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو إلغاء لأولوية المستوى الفيزيقي على المستوى البيولوجي يكون قد حصل على فلسفة مقلوبة، ولكنها ليست ماركسية كارل ماركس بالتأكيد"([4]).

في هذا الجانب، فإن "اطروحات ماركس عَبّرت عن تمرده على فلسفة فيورباخ وماديته، وعن خروجه منها باتجاه فلسفي أرقى سوف تبدأ صياغته الدقيقة والمتأنية في كتاب "الأيديولوجيا الألمانية"، ففي اجابته على سؤال: ما هو الإنسان؟ يقول ماركس في "الأيديولوجيا الألمانية": "باستطاعتنا تمييز الإنسان عن الحيوان بواسطة الوعي أو الدين أو الفكر أو أي شيء آخر قد يخطر على البال لكن الإنسان الفعلي ميز نفسه، حقاً وليس وهماً أو تعريفاً، عن الحيوان ابتداء باللحظة التي شرع فيها بإنتاج وسائل بقائه وعيشه، وهنا ينطلق ماركس من كتاب داروين "أصل الأنواع" فيقول: إن هذا الكتاب يحتوي الأساس "الطبيعي – التاريخي لوجهة نظرنا" أي وجهة نظر ماركس وانجلز في التصور المادي للتاريخ، وهو القائل أيضاً، في واحدة من المقدمات الكثيرة التي كتبها لـ"رأس المال" ، بانه عالج تطور الاجتماع البشري وكأنه صيرورة من صيرورات التاريخ الطبيعي"([5]).

أي أن ماركس "تجاوز الأفكار الشائعة كثيراً والقوية جداً في عصره والقائلة بأشياء مثل "الإنسان رأسمالي بطبيعته"، أو هو "يحب الملكية الخاصة بغريزته" الخ، وواجهها بحقيقة نُسَلِّم بها جميعاً اليوم: الآلة هي الآلة ولا تتحول الآلة إلى رأسمال إلا في ظروف اجتماعية معينة وشروط تاريخية محددة، تماماً كما في قوله الآخر: الإنسان الأسود هو الإنسان الأسود ولا يتحول إلى عبد إلا في ظل ظروف اجتماعية وتاريخية من نوع معين وليس بالمطلق، بهذا المعنى لا يعود رأس المال أداة من أدوات الانتاج أو عامل من عوامله كما هي الحال في الاقتصاد السياسي البورجوازي حيث يضاف رأس المال إلى العمل والأرض (مكافأة رأس المال هي الربح ومكافأة العمل هي الأجر ومكافأة الأرض هي الريع) بل تتكشف حقيقته كمركز لبنية من علاقات الانتاج الرأسمالية التي يبين ماركس أنها تشكل في الوقت ذاته علاقات انتاج استغلالية أيضاً، بعبارة أخرى المجتمع المدني الذي قال به الاقتصاد السياسي الكلاسيكي هو في حقيقته مجموعة من علاقات الانتاج الاجتماعية المحددة التي نشأت تاريخياً والتي تعملعلى إعادة انتاج نمط معين من علاقات الاستغلال لقوة عمل المنتجين المباشرين"([6]).

هذا هو رد ماركس الجدلي على المبدأ الفلسفي البورجوازي العام والأحادي الجانب حول الإنسان والمجتمع والذي صاغه جون سيتورات ميل في كتاب "المنطق" على النحو التالي: لا يتصف البشر في المجتمع بأية صفات سوى تلك التي يمكن اشتقاقها من وإرجاعها إلى قوانين طبيعة الفرد البشري.

لذلك "راكمت الماركسية، على الصعيد الأوروبي خاصة، معرفة علمية متزايدة عن نمط الانتاج الرأسمالي وعن قوانين حركته الموضوعية، من جهة أولى، كما تضمنت في الوقت ذاته نظرية إجرائية – عملية عن المقدرة الذاتية للطبقة العاملة على الإحاطة بهذا النمط الذي تشكل هي جزءاً عضوياً من بنيته، من جهة ثانية، أما على الصعيد العالمي فقد طرحت الماركسية معرفة علمية متراكمة عن النظام الامبريالي الشمولي وعن قوانين حركته الموضوعية من ناحية أولى، كما طرحت في الوقت ذاته نظرية إجرائية – عملية عن المقدرة الذاتية للمجتمعات ضحية استغلال هذا النظام على التحرر منه ومن وطأته كونها أضحت تشكل جزءاً عضوياً من بنيته العامة، من ناحية ثانية"([7]).

في هذا السياق، أشير إلى أن إنجازات ماركس العظيمة التي خلدها التاريخ، ترافقت مع حالة شديدة جداً من المعاناة والفقر التي عاشها طوال حياته –وخاصة أثناء كتابة سفره العظيم "رأس المال"- لدرجة انه وَصَفَ حالته قائلاً: "ليس بمقدوري استرداد معطفي فلا أملك من النقد لفك رهنه "وصل الأمر إلى حد مضحك لاني لا أستيطع الاقتراض لشراء قطعه من اللحم، ولم أعد قادراً على إطعام عائلتي من الخبز والبطاطا.. ولا أجد مخرجاً من هذا الوضع البائس"([8]).

اصيب بمرض في كبده، وكانت آلام الكبد موجعة جداً، لدرجة انه لم يكن قادراً على متابعة كتابته، كما أصابت زوجته وابنته عدد من الأمراض، علاوة على ان المدينين كانوا يطالبونه بتسديد دينه.. فقال معلقاً "إن الافكار تأتي ولكني غير قادر على تسجيلها أو كتابتها".

ومع شدة المرض امتلأ جسمه بالدمامل، بالاضافة إلى مرض الكبد، قال إنه لم يعد قادراً على الحياة.. ويقول "انني كنت ابذل جهوداً مضاعفة ليبقى عقلي متفتحاً ويقظاً، وفي شدة المرض، إضطُّر ماركس إلى ان يكتب قِسماً من صفحات رأس المال وهو واقف على قدميه لانه غير قادر على الجلوس من شدة المرض.

كان يقول لانجلز "يراودني الأمل ان تتذكر البورجوازية دماملي في لحظات احتضارها.. أي مِلَّةٍ من الأوغاد هؤلاء البورجوازيون"([9]).

توفيت جين وستفالن زوجته سنة 1882 ثم ابنته عام 1883، وفي 14/3/1883 توفي كارل ماركس بعد معاناة قاسية جداً مع المرض والفقر دون أي يفكر لحظة في المساومة على مبادئه، وعاش طوال حياته في حالة شديدة من الاغتراب، فالرأسمالية هدفها الوحيد هو الربح في اطار الاستغلال الطبقي، وتصبح الطبقة المنتجة مغتربة، حيث يجرد الاستغلال الرأسمالي الانسان من انسانيته، وهذا هو مصدر الاغتراب وسببه الرئيسي.

لكن ماركس، على الرغم من كل هذه المعاناة الشديدة التي تحملها بكبرياء الفيلسوف الثوري واعتزازه بقناعته وفكره، حيث عبر عن ذلك بقوله: "إن الفقر لا يصنع ثورة، وإنما وعي العامل بالاستغلال والظلم الطبقي هو الذي يصنع الثورة، فالطاغية مهمته ان يجعلك فقيراً، أما شيخ الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائباً، فالرأسمالية -كما يضيف ماركس بحق- ستجعل كل الأشياء سلاماً من الدين إلى الفن إلى الأدب، لكنها تسلبها قداستها، أما حديثه عن العمال، فقال: إن العمال ليس لديهم ما يخسرونه سوى أغلالهم، لكنهم إذا انتصروا سيكسبون العالم.

في هذا الصدد، يشير الباحث أحمد الفارابي إلى أربعة أشكال من الإغتراب لدى كارل ماركس، هي:

- اغتراب المنتج (العامل) عن المنتوج ،أو البضاعة التي لا تستطيع شراءها، وبالتالي تتسع فجوة الصراع الطبقي وتزيد هيمنة البناء الفوقي الرأسمالي على الطبقة العاملة (الدين والثقافة والرأسمالية) وذلك من خلال دعوة رجال الدين للعمال البسطاء للصبر والوعد بالآخرة في الجنة .. إلخ.

- الاغتراب داخل عملية الانتاج نفسها، أي اغتراب قوى الانتاج عن المنتج العامل.

- اغتراب الانسان عن الوجود البشري، أي ان هناك تناحر بين الطبقة الرأسمالية وطبقة العمال ويكون الاغتراب.

- اغتراب الإنسان عن الإنسان.. ويعود ذلك إلى الطبيعة اللا إنسانية للرأسمالية ضد العمال في ظل الاستغلال حيث يفقد العامل، انسانيته بسبب علاقته بالرأسمالي، ومن ثم تتجلى القطيعة بين العامل كإنسان عن الرأسمالي عن طريق الوعي بظلمه والثورة على أوضاع الاستغلال، وبالتالي القضاء على الاغتراب الذي لا يمثل حالة ابدية بل مرتبطة بالرأسمالية التي تجعل الانسان (العامل) عملة استهلاكية يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن الخلاص من الاستغلال الرأسمالي وافكارها إلا من خلال الاشتراكية التي تنفي الاغتراب كما يقول ماركس.

السفر العظيم:

بروحه الوثابة، وعبقريته الفكرية السياسية، ومواقفه الثورية المبدئية، استطاع ماركس ان يتحدى قسوة ظروفه ومعاناته، ليقدم للبشرية والشعوب المضطهدة وكل الكادحين سفره العظيم، كتاب "رأس المال"، الذي بدأ في كتابة مقدماته عام 1843، واستمر في كتابته حوالي 40 عاماً حتى وفاته، قضى منها 20 عاماً من القراءة في مكتبة المتحف البريطاني، ثم صدر الجزء الأول منه عام 1867، واستمر في الكتابة حتى آخر نبضة من نبضات قلبه وعقله، وبعد رحيله، قام صديق ورفيق عمره إنجلز باستكمال المهمة.

قال ماركس عن كتابه "راس المال": انه "الهرم الذي بناه"، وهو حقاً هرمٌ معرفي جّسَّدَ نظريته الثورية، حاملاً في كل صفحاته، عصارة روح ماركس وعقله، من خلال تحليله العميق لطبيعة الانتاج الرأسمالي من حيث النشأة والتكوين، بمثل ما قدم أيضاً رؤيته الثورية ضد النظام الرأسمالي، واستعراضه لتفاصيل الاقتصاد الانجليزي، وصولاً إلى صياغته العبقرية لنظرية "فائض القيمة" التي أوضحت بجلاء، الطبيعة البشعة للاستغلال الرأسمالي، ودور البروليتاريا الثوري في بناء المجتمع الاشتراكي.

ففي منتصف القرن التاسع عشر -كما يقول المفكر الماركسي الراحل د. فؤاد مرسي-"كانت الرأسمالية قد بلغت قمة الرخاء المادي. وكان علم الاقتصاد السياسي يبدو وهو التحليل النظري للمجتمع الرأسمالي وكأنه قد اكتمل على أيدي سميث وريكاردو، عندئذ وفي هذا الوقت بالذات، كان كارل ماركس يتصدى ليمزق هذا الاستقرار الظاهري، ويكشف أكثر فأكثر عن الأزمة الاجتماعية الكامنة في المجتمع البرجوازي. وفي عام 1867، أصدر الجزء الأول من "رأس المال"، وابتداء من أزمة الاقتصاد السياسي التقليدي، أخذ ماركس يشيد اقتصاده السياسي، وابتداء من أزمة المجتمع البورجوازي، أخذ ماركس يُشَكِّل صورة المجتمع الجديد. هنالك اتخذت الاشتراكية العلمية التي اكتشفها كارل ماركس وفردريك انجلز أساسها العلمي الثابت، بفضل التحليل الدقيق للمجتمع البورجوازي. وكان اكتشاف قانون حركة هذا المجتمع تحت اسم قانون فائض القيمة عملاً حاسماً في تشييد البناء الفكري للاشتراكية العلمية.

لهذا احتل "رأس المال" أهميته التاريخية في الفكر الاشتراكي، هذه الأهمية التي كان يدركها ماركس نفسه حين وصف "رأس المال" فقال "إنه النصب التذكاري لي"، ومنذ أعلنها ماركس في "رأس المال"، ومصير العالم يتحدد تقدماً أو تراجعاً بالصراع بين رأس المال والعمل"([10]).

في كتابه "ملخص رأس المال" يقول د. فؤاد مرسي: "كرس كارل ماركس أربعين عاماً من حياته لكتابة "رأس المال". فلقد بدأ فيه عام 1843، وواصل العمل فيه حتى آخر يوم في حياته، ويقع "رأس المال" في أربعة مجلدات وقد خصص ماركس المجلد الأول لعملية إنتاج رأس المال، ويحتوي على تحليل لكيفية إنتاج فائض القيمة وإنتاج رأس المال نفسه، أما المجلد الثاني فيتناول عملية تداول رأس المال، تداول عناصره المختلفة ومبادئ تصريف السلع وتكرار الإنتاج الذي يسمح به تداول رأس المال. وينطوي المجلد الثالث على الإنتاج الرأسمالي في جملته، أي ينطوي على وحدة كل من الإنتاج والتداول لرأس المال، فهو مخصص لتوزيع رأس المال الذي ينتج من الإنتاج والتداول.

أما توزيع فائض القيمة فيعود عند ماركس إلى الربح والفائدة والريع العقاري، ثم يوزع الربح إلى ربح صناعي ومصرفي وتجاري. ويدرس تطور هذا التوزيع، والاتجاه إلى انخفاض معدل الربح أي علاقة الربح بالتطور الرأسمالي عامة.

بعد وفاته في عام 1883 عكف إنجلز على إنجاز المجلد الثاني ونشره في عام 1885، ونشر المجلد الثالث في عام 1894 أي قبل وفاته هو بعام. ولذلك يعد المجلدان من عمل ماركس وانجلز معاً، والواقع أن المجلد الأول هو بلا نزاع أهم المجلدات جميعاً. وينطوي على أهم ما لدى ماركس من فكر اقتصادي. وتأتي أهمية المجلد الثاني من دراسته التفصيلية لبعض نواحي المجلد الأول، وبخاصة تناقضات الرأسمالية والأزمات، وكان ماركس قد أكمل المجلد الثاني قبل موته.

أما المجلد الثالث فإنه أضاف كثيراً إلى المجلد الأول..لم يجد إنجلز مزيداً من العمر ليصدر المجلد الرابع والأخير من "رأس المال" والذي تناول تاريخ الفكر الاقتصادي وبخاصة تطور نظريات القيمة. ولقد ظل مطوياً حتى نشره كاوتسكي في عام 1905 تحت عنوان "نظريات فائض القيمة"([11]).

لقد وضع ماركس نظرية فائض القيمة التي تُمَثِّل حجر الزاوية في الاقتصاد السياسي الاشتراكي وتكشف بوضوح عملية الاستغلال الرأسمالي، وأصدر العديد من الأبحاث والكتب أهمها "المخططات الاقتصادية والفلسفية" (1844) و"العائلة المقدسة" (1845) و"الايديولوجيا الألمانية" (1846) و"بؤس الفلسفة" (1847) و"مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي 1959" و"إطروحات حول فيورباخ" بالتعاون مع زميله "إنجلز" ثم أصدرا معاً "البيان الشيوعي" (1848) الذي وضع الخطوط العريضة لتصور جديد للعالم، وهو المادية المتماسكة ونظرية صراع الطبقات والدور الثوري للطبقة العاملة([12])، وبعد أن وضع عدداً من الكتب الهامة حول الثورة في فرنسا وأوروبا والصراع الطبقي، إصدر في عام 1867 المجلد الأول لكتابه الرئيسي البالغ الأهمية " رأس المال " والذي تم استكماله فيما بعد على يد رفيقه " فريدريك انجلز "([13]) 1885 و1894.

ولا نبالغ إن قلنا "إن قلب الماركسية، منهجاً ورؤية وطموحاً، يكمن في كتاب ماركس المعروف، "الرأسمال"، بمجلداته الأربعة. وبالطبع، فإن ذلك لا يقلل من شأن كتاباته الأخرى: الفلسفية المبكرة، والسياسية.

و "الرأسمال" –كما يقول د. هشام غصيب- "هو كتاب اقتصادي، لكنه كتاب اقتصادي غير اعتيادي وغير نمطي. فهو يحمل في باطنه الفلسفة الماركسية في أكثر صورها اكتمالاً، وصورة مفصلة لجوهر الحقبة الحديثة من تاريخ البشرية، ومن ثم لإمكاناتها وكوامنها، إنه الصورة المثلى للمشروع الماركسي، مشروع تحقيق الإنسان حريته وقوته الكامنة، وهو كتاب علمي محكم، اعترف بدقته وإحكامه العدو قبل الصديق، لكنه، مع ذلك، أبعد ما يكون عن الفذلكات الفنية والجفاف، التي تتسم بها كثير من الكتب العلمية الأخرى"([14]).

" إنه عمل فني نابض بقدر ما هو كتاب علمي محكم؛ فني ببنائه المتناسق وأسلوبه النقدي المثير. لذلك كله، فبرغم أنه كتاب اقتصادي "متخصص"، إلا أنه يحتل موقعاً متقدماً في تاريخ الفكر الفلسفي، ناهيك بأهميته السياسية والثورية والسوسيولوجية، وارتكازا إلى ذلك، فإننا نقول إن "الرأسمال" لم يكن نقدا للاقتصاد السياسي الكلاسيكي، وإنما كان نقدا لموضوع هذا العلم، أي للواقع الرأسمالي ولنمط الإنتاج الرأسمالي، إنه بحث نقدي تاريخي في هذا النمط هدفه بيانه في صيرورته، أي الكشف عن آلياته، وتناقضاته، ووحدته الجدلية، وآليات الاغتراب فيه، وتاريخيته، وحتمية فنائه، وإمكانات تخطيه صوب نظام إنتاجي أرقى (الشيوعي)"([15]).

" ومن ضمن الاكتشافات الكبرى، التي توصل إليها ماركس بهذا المنهج المادي الجدلي التاريخي، قانون القيمة، وقد عبّر المفكر المصري الكبير الراحل د. سمير أمين، عن هذا القانون، في كتابه "قانون القيمة والمادية التاريخية"، بالقول: "ماذا ينص قانون القيمة؟ أن المنتوجات، عندما تكون سلعاً، تمتلك القيمة؛ وأن هذه القيمة قابلة للقياس؛ وأن وحدة قياسها هي كمية العمل التجريدي الضروري اجتماعيا لإنتاجها؛ وأخيراً، أن هذه الكمية هي مجموع كميات العمل، المباشر وغير المباشر (المنقول)، المسخرة في عملية الإنتاج".

هذا القانون يشكل محور "الرأسمال" والأداة الرئيسية لتفسير الظاهرات الاقتصادية وتوحيدها، والاكتشاف العظيم الآخر في "الرأسمال" هو اكتشاف آليات الاستغلال في نمط الإنتاج الرأسمالي، ومكمن الصراع الطبقي الرئيسي فيه ([16]).

ماركس والمسألة اليهودية([17]):

في كتابه "المسألة اليهودية"([18]) رد فيه ماركس على "برونوباور" وهو عالم لاهوت ومؤرخ الماني، قال "ان المسيحية المبكره تدين بوجودها إلى الفلسفة الرواقية اليونانية أكثر من التوراه"، واستنكر على اليهود الألمان مكانتهم بالتحرر قائلاً لهم" "عليكم ان تتحرروا وتتخلصوا من يهوديتكم أو دينكم" كما طالب أيضاً كل الناس التخلص من أديانهم، فأجابه ماركس قائلاً "ان الحل لا يكمن في تخلص الناس من الدين، بل في تحرر الدولة وانعتاقها من الدين حتى لو كانت اغلبية الشعب متدينين".

الموضوع الجوهري في كتاب ماركس "المسألة اليهودية" ينتقد المعادلة التي تقول "ان التحرر الاجتماعي لليهودي هو تحرر المجتمع من اليهودية" ويرد ماركس على هذه المقولة العنصرية الألمانية، بقوله "ان الحل الجذري يقوم على نظرة اليهودي والمسيحي للدين باعتباره مرحلة من مراحل التطور للفكر الانساني" وقال "يجب ان يكف اليهودي عن كونه يهودياً، بحيث يذهب يوم السبت ليمارس نشاطاً سياسياً او اجتماعياً على الضد من تقاليده، واذا أصر اليهودي على ديانته فلا ضير شرط ان يدرك ان تحرره مرتبط بتحرر الدولة الالمانية سياسياً واجتماعياً من سيطرة الدين او اللاهوت كما هو الحال في امريكا حيث تم فصل الدين عن الدولة".

لم يقصد ماركس ان دعوته إلى التحرر من الدين تعني إلغاء الدين، بالعكس فقد اعتبر–كما يقول أحمد الفارابي-"أن وجود الدين لا يتعارض مع وجود الدولة بحيث تضمن عدم تحويل المسائل الحياتية الدنيوية إلى مسائل لاهوتية، وبالتالي تصبح علاقة التحرر السياسي هو تحرر الدولة من الدين، وهو هنا يتفق مع برونوباور ولكن شرط ماركس هو التحرر السياسي للدولة من كل الأديان وليس تحرر اليهود من دينهم فقط، ولكن ماركس دعا إلى تحرير اليهودي من عبادته للمال، وهنا تتحرر البشرية من اليهودية لأن المال اهم شيء لدى اليهود، كما أشار ماركس إلى "أن المسيحيين لا يختلفون في الرأسمالية عن اليهود في علاقتهم بالمال وحرصهم عليه، فالمجتمع البورجوازي يُوَلِّدْ– رمزياً- من احشائه يهود المال، ويقصد بذلك التشبيه المسيحيين البورجوازين الذين مارسوا كل ما مارسه اليهود".

([1]) الموسوعة الفلسفية- دار الطليعة - بيروت 1981 - ص438 .

([2]) د. صادق جلال العظم – دفاعاً عن المادية والتاريخ – دار الفكر الجديد – بيروت – الطبعة الأولى 1990 –ص 138

([3])المرجع نفسه - ص 101

([4])المرجع نفسه - ص 102

([5]) المرجع نفسه –ص 103

([6]) المرجع نفسه - ص 135

([7])المرجع نفسه - ص 137

([8]) أحمد الفارابي – باحث تقدمي عراقي – محاضر في اليوتيوب – الانترنت .

([9]) المرجع نفسه

([10])غازي الصوراني – مقتطفات من كتاب رأس المال.. تأليف د. فؤاد مرسي – الحوار المتمدن – 12/6/2013

([11]) المرجع نفسه

([12]) الموسوعة الفلسفية - دار الطليعة - بيروت 1981 - ص 439.

([13]) يقول لينين "كان إنجلز أول من أثبت أن البروليتاريا ليست فقط الطبقة التي تتألم ، بل إن الوضع الاقتصادى المخزى الذى تعانية البروليتاريا ، هو الذى يدفع بها إلى الأمام دفعا لايتراجع ، ويحفزها إلى النضال فى سبيل تحررها النهائي، والحال إن البروليتاريا وجموع الفقراء والكادحين المناضلين سيساعدون أنفسهم بأنفسهم ، إن الحركة السياسية للطبقة العاملة ستقود حتما العمال والكادحين إلى أن يدركوا أن لامخرج أمامهم غير طريق الاشتراكية ، والاشتراكية من جهة أخرى لن تصبح قوة إلا عندما تصبح هدفا للكادحين.

([14]) د.هشام غصيب – نقد العقل الجدلي – الناشر: التنوير – بيروت – 2011 – ص421

([15]) المرجع نفسه – ص 422

([16]) المرجع نفسه – ص425

([17]) أحمد الفارابي - مرجع سبق ذكره- محاضرة في اليوتيوب.

([18]) ضمن التعاليم اليهودية: كل يهودي يجب عليه ان يتعلم حرفة يعيش من خلالها، حيث تحض الديانة اليهودية على العمل والبحث الدائم عن تعلم الحرف.. وهذا كما يبدو أحد العوامل التي ميزت اليهود تاريخياً.