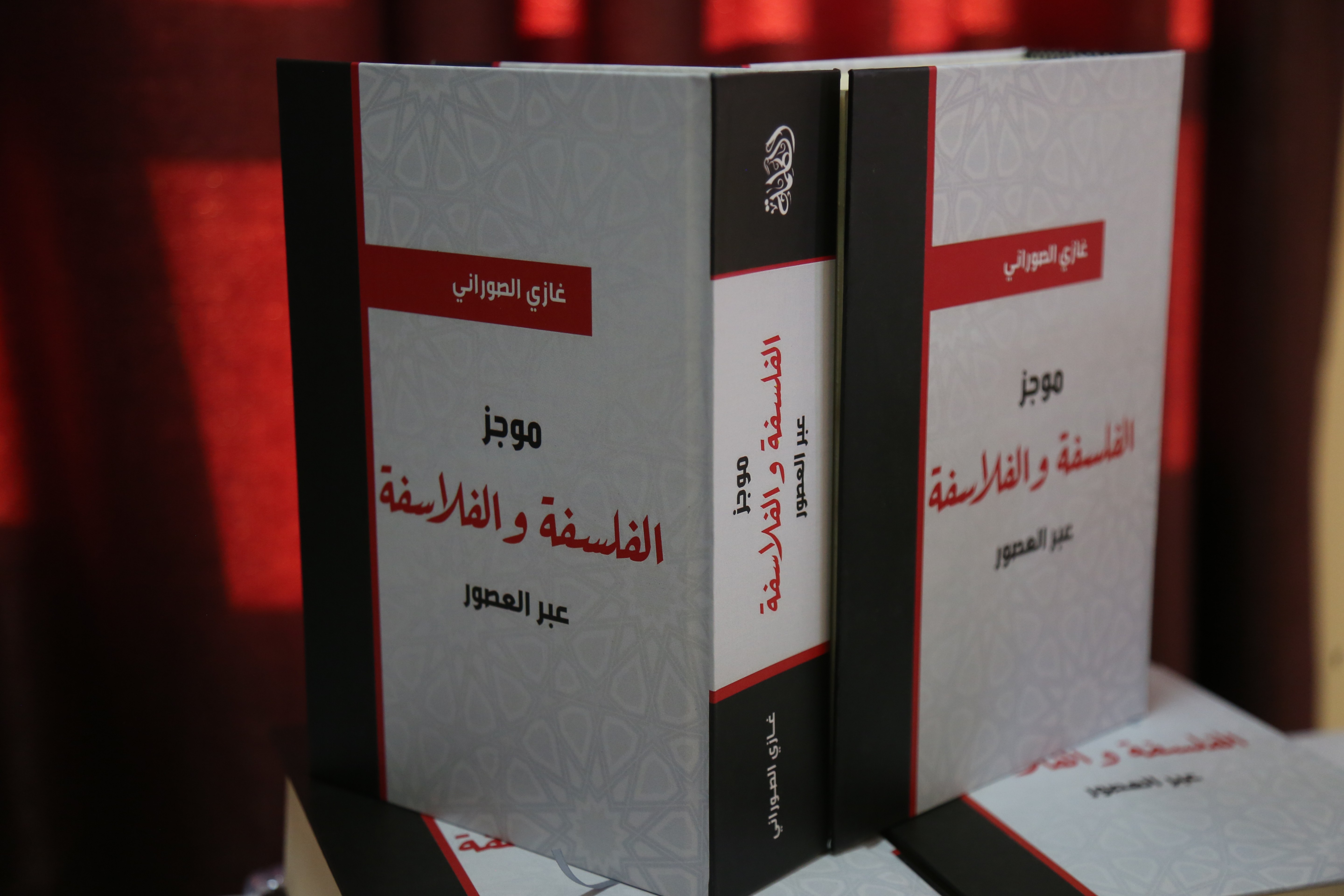

(تنفرد بوابة الهدف، بنشر كتاب المفكر غازي الصوراني، المعنون: موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور، الصادر عن دار الكلمة للنشر والتوزيع، في يونيو/ حزيران 2020، على حلقات متتابعة.. قراءة مثمرة ومفيدة نتمناها لكم).

الباب الرابع

الفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى

الفصل العاشر

أبرز فلاسفة القرن التاسع عشر

"فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي، وأحد رواد البحث الاجتماعي والفلسفي في قضية "العنف" الاجتماعي والسياسي وعلاقته بالأساطير أو الخرافات ذات الطابع القومي أو الثقافي، وكان له تأثيره على الفكر الاجتماعي الأمريكي.

في بداية حياته العلمية حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة، وعمل في بعض المشاريع، حيث تأثر بالجهد المبذول من الطبقة العاملة، ذلك الجهد وَلّد لديه اقتناع بأن القيمة الانسانية والاجتماعية لهذه الطبقة تمثل القوة الوحيدة القادرة على إحياء بشريتنا وتجديدها، كما انتابه نفور من انحطاط الحضارة البورجوازية التي كان مرتبطاً بها بحكم وظيفته، فاستقال من عمله في عام 1892، وراح يساهم في تحرير صحف ومجلات ماركسية التوجه، وقد تطلع من خلال كتاباته، النضالية الطابع برمتها، إلى إرساء أسس أخلاق اجتماعية صارمة ومتشددة.

"كان "سوريل" يعتقد بنمط جديد للحياة، ويبحث عن الدروب الكفيلة بالايصال إليه، وعن القوانين الخليقة ببنائه، وقد أصدر كتاب "مستقبل النقابات الاشتراكي" و "مراجعة العالم القديم" في عام 1898، وسجل قناعته بأن الوسيلة المُثلى لتنظيم العالم العمالي ولتثقيفه تتمثل في النقابة، وقد حول نشاطه برمته في هذا الاتجاه، لأن النقابات، كما كتب يقول، "هي التي ستبني الحضارة الجديدة"، وقد جاءت مؤلفاته اللاحقة تتابع عمله التوضيحي والبنّاء في كتبه: "محاولة في الكنيسة والدولة" (1902)، "مدخل إلى الاقتصاد الحديث" (1903)، "مذهب رينان التاريخي" (1906)"([1])، "وفي عام 1908، نشر في صحيفة "لوماتان" مقالاً أثار ضجة كبرى، عنوانه: تقريظ العنف، كما أصدر في العام عينه أوسع كتبه انتشاراً ورواجاً: "تأملات في العنف".

أصيب لفترة بخيبة أمل ازاء قادة الحركة الاشتراكية، فبادر في عام 1908 أيضاً، إلى إصدار كتابه "تفكك الماركسية"، بيد أنه لم يُبَدِّل انتماؤه، لكنه بعد قيام ثورة أكتوبر، وجه التحية والمديح المسرف لثورة البلاشفة، ولئن أبدى بعض التحفظ إزاء "الوسائل" التي اعتمدتها الثورة الروسية، فقد أضاف بالمقابل إلى الطبعة الخامسة لكتابه "تأملات في العنف" فصلاً أسماه، دفاعاً عن لينين ، وصف فيه زعيم الثورة الروسية بأنه "عملاق" سيتولى إنقاذ الطبقة العاملة"([2]).

كان سوريل أخلاقياً بقدر ما كان اقتصادياً، مناهضاً للمذهب العقلي، مؤيداً للنقابات، مناوئاً للبرلمان؛ وقد اعتمد مذهبه على "أولوية العنف" وعلى "أسطورة الاضراب العام، يعتبره بعض المفكرين أحد آباء فكر ما بعد الحداثة.

قالوا عنه([3]):

- كتاباه الأخيران: مواد لنظرية البروليتاريا (1919) وحول فائدة الذرائعية (1921) يمثلان خلاصة أعماله وفكره الذي كان تأثيره عظيماً داخل فرنسا وخارجها، فقد أثر في أشخاص يقفون على طرفي نقيض من بعضهم بعضاً من أمثال لينين وموسوليني (برنار نوئيل).

- "أني أدين بما أنا عليه لسوريل، فمعلم النقابية هذا هو اكثر من ساهم، بنظرياته الصلبة حول التكتيك الثوري، في تكوين انضباطية الكتائب الفاشية وعزيمتها وقوتها" (موسوليني).

جورجي بليخانوف (1856 – 1918)([4]):

ثوري ومفكر روسي، مؤسس الحركة الديمقراطية الاجتماعية في روسيا، ومنظر ماركسي بارز، وشخصية عامة، ويعتبر الأب الروحي المؤسس للماركسيين الروس.

في عام 1880 كان قد هاجر من روسيا إلى فرنسا، وبعد دراسته لمؤلفات ماركس وأنجلز، أصبح متمسكا عن قناعة بالماركسية، وأقام صلات مع الحركة الديمقراطية الاشتراكية في أوربا الغربية، ونتيجة لذلك هجر الشعبوية وأصبح متمسكاً عن اقتناع بالماركسية، وداعية نشطاً لأفكارها في روسيا، وقد قامت جماعة تحرير العمل" التي اسسها في سويسرا (1883)، بدور عظيم في انتشار وانتصار الماركسية في روسيا، وأسهم بليخانوف نفسه بنصيب كبير في تطور النظرية الماركسية، وفنّد أيديولوجية الماركسية الشرعية والتحريفية والفلسفة البرجوازية.

كان بليخانوف من أفضل من عرض الماركسية عرضاً ممتازاً في مؤلفاته الرئيسية: "تطور النظرة الواحدية للتاريخ"1895، "مقالات في تاريخ المادية"1896، "دور الفرد في التاريخ"1898، وكثير غيرها.

قالوا عنه([5]):

- "يخيل إلى أنه من المناسب أن أنوه بالنسبة إلى الأعضاء الشبان في الحزب بأنه من غير الممكن أن يصير الواحد منهم ماركسياً حقيقياً واعياً بدون أن يدرس كل ما كتبه بليخانوف حول الفلسفة، لأنه خير ما هو موجود في الأدب الدولي للماركسية" (لينين).

- "بعد ماركس وانجلز كان بليخانوف واحداً من أهم منظري الماركسية المعترف بهم؛ وصار بنتيجة السنوات التي امضاها في أوروبا، رجلاً من الغرب ذا تكوين عقلاني ونموذجاً لثوري كتبي أكثر منه لثوري عملي. (نيقولا برديائيف)

- "باعتناق بليخانوف للماركسية، تخلى عن الفكرة القائلة إن روسيا كُتِبَ عليها أن تسلك تطوراً تاريخياً أصيلاً، فبعد أن كان يعتقد أن روسيا الموسكوفية القديمة تتميز بطابعها الآسيوي التام، وأن حياتها الاجتماعية وإدارتها وسيكولوجية سكانها غريبة كلها عن أوروبا، وقريبة جداً من الصين وفارس ومصر القديمة، ويعد أن كان يتصور روسيا مجتمعاً شرقياً أو استبدادية آسيوية، صار يفترض أن اقتصاد روسيا وبنيتها الاجتماعية يتأوربان منذ أن سلكت طريق التطور الرأسمالي" (صمويل بارون).

سيغموند فرويد (1856 – 1939):

ولد سيغموند فرويد لأبوين يهوديين في مدينة فرايبرغ الموجودة الآن في الجمهورية التشيكية، وكانت في الإمبراطورية النمساوية – الهنغارية آنذاك، درس الطب في مدينة فيينا، حيث عاش وعمل إلى أن ضم النازيون النمسا في عام 1938، بعدئذ لجأ فرويد إلى لندن.

"على مشارف القرن العشرين طرح فرويد مذهبه في التحليل النفسي، الذي ترك أثره الكبير على علم النفس والاجتماع، كما على الفن، وقد تميزت أعماله، في المرحلة الأولى من حياته الفكرية، بتأكيده على أن سلوك الإنسان وتصرفاته، وحياته النفسية عموماً، تعود، في أساسها، إلى بواعث ونزعات عفوية، لاعقلانية، تحمل طابعاً جنسياً صرفاً، أما في المرحلة الثانية، فنرى فرويد، وتلامذته خصوصاً، يحاولون تفسير العلاقات الاجتماعية وتطور المجتمع انطلاقاً من غرائز الإنسان ونزعاته البيولوجية والنفسية، وفيما بعد تحولت الفرويدية إلى أحد أكثر المذاهب الفلسفية – الاجتماعية عداءً للفهم المادي للتاريخ"([6]).

وفي كل الأحوال، وعلى الرغم من أي ملاحظات نقدية لاطروحات وأفكار فرويد وقناعاته الشخصية حول القضايا الاجتماعية والسياسية ، فإنه -كما يقول د.صادق العظم- " احدث ثورة حقيقية في ميدانه المرتبط بالتحليل النفسي، خاصةً وأن النفس البشرية لم تعد مجرد حامل روحاني لقوى ومَلَكَات ثابتة وموزعة توزيعاً ازلياً مسبقاً، لا يتغير، بل غَدَت بعد فرويد هي أيضاً نتاج لعملية نمو وتحول نوعي نفسية -اجتماعية- معقدة"([7]).

التحليل النفسي – نظرة جديدة إلى الإنسان:

يعتبر فرويد مؤسس طب التحليل النفسي، ولهذا يوضع في مرتبة داروين وماركس وإينشتاين، فمن نواح عديدة قلب فرويد فكرتنا عن الإنسان رأساً على عقب، فالطبيعة، بحسب ديكارت ولوك وكنت، منحتنا إرادة حرة، والقدرة على الاختيار الحر هي في المطاف الأخير جوهر شخصيتنا، وهي ذات صلة "بنفس" واعية، غير ان فرويد اعتبر نظرتنا إلى نفوسنا هذه وهماً، "فالنفس" الواعية ليست سوى المظهر الخارجي لحياة عقلية لاواعية قوية"([8]).

فالإنسان كما أوضح فرويد ليس سيد نفسه، بل "إن بينه وبين وعيه الذاتي الأصيل ألف حجاب وحجاب، فشفافية الوعي وتلقائيته ومطابقته لذاته أصبحت من باب الخرافات الفلسفية المتفائلة بالنسبة إلى علم التحليل النفسي، ففي كتاب "مقدمة في التحليل النفسي" يقول فرويد "سيتم توجيه تكذيب آخر إلى اعتداد الإنسان بذاته بواسطة البحث السايكولوجي، الذي يحاول أن يُظهر للأنا أنه ليس سيدا في بيته كما كان يتصور، وأنه من المفروض عليه أن يكتفي -مسرورا- ببعض المعلومات النادرة والجزئية عما يجري خارج شعوره، أي حياته النفسية"، ففكرة اللاشعور تقلب التصور الفلسفي الحداثي التقليدي المتفائل للإنسان من حيث هو كائن عاقل، فالوجدان واللاشعور واللاوعي يكتسح العقل وينتصر عليه من وراء حجاب، وهذا الجانب القوي في الإنسان -الجانب اللاواعي- يتخذ لنفسه قشرة رقيقة من العقل، وإن هي إلا مضامين لا شعورية غير واعية تكتسي طلاء عقليا"([9]).

بهذه الطريقة أحدث فرويد ثورة في نظرتنا إلى الذات، فهو أراد أن يبين أن حياتنا العقلية الواعية ليست سوى جزء صغير من حياتنا العقلية الكلية، وعملياتنا الواعية تتحدد بدقة بعوامل لاواعية.

"في كتابين مهمين منذ بداية القرن العشرين، أكد فرويد وجود عمليات عقلية لا واعية عند جميع الكائنات البشرية، وبيّن أن التحليل النفسي يستطيع أن يكشف عن الأسباب اللاواعية لظواهر الحياة اليومية، وفي كتابه تفسير الأحلام أكد فرويد أن للأحلام معنى، وأنها تعبر عن رغبات اللاوعي التي تظهر في وعينا بشكل مشوة ومحرف، ويمكن بعملية تفسير معقدة تحديد محتوى اللاوعي الدفين في الأحلام.

وفي كتاب الأمراض النفسية في الحياة اليومية حلل فرويد "الأفعال الخاطئة" التافهة في الحياة اليومية، مثل زلات اللسان وهفوات الذاكرة، ورأى فرويد أن هذه الظواهر ليست عرضية وليست عديمة المعنى، ولكنها في الحقيقة تعابير عن دوافع ونوايا غير واعية. كانت أطروحة فرويد تفيد أن الرغبات الجنسية (لشخص مضطرب أو مقموع) يمكن تحويلها إلى ظواهر أخرى مختلفة جوهرياً مثل أعراض وأحلام لا معنى لها"([10]).

غير أن السؤال هو: لماذا تقمع مثل هذه الرغبات في اللاوعي؟ وفي الإجابة عن هذا السؤال افترض فرويد وجود آليات قمعية تخص المادة ذات الشحن العاطفي لمنطقة في العقل لا وصول مباشراً للذاكرة إليها، وتدعى مادة الأعراض تروما (trauma) (التي تعني "الجرح" في اللغة اليونانية)، ويمكن تتبع التروما الأصلية إلى الطفولة المبكرة، وبواسطة منهج فريد من النقاش (المرافقة الحرة) يتعاون المريض والمحلل لإعادة إنشاء التروما، فالهدف العلاجي للتحليل النفسي هو إعادة الإمساك بالمادة اللاواعية والمقموعة وجعلها في متناول الأنا"([11]).

بدأ بمعالجة مرضاه عبر التنويم المغناطيسي، ثم تخصص في امراض الاعصاب والدماغ، وهو صاحب مدرسة التحليل النفسي التي تعتمد على ترك المريض يتحدث بتلقائية عن حياته بكل تفاصيلها فالحقيقة تظهر –كما يقول- عبر زلات اللسان، كما وضعها فرويد مع مرضاه، ثم وضع نظرية الهو والأنا والأنا العليا.

يرى فرويد أن الشخصية مكونة من ثلاثة أنظمة هي الهو، والأنا، والأنا الأعلى، وأن الشخصية هي محصلة التفاعل بين هذه الأنظمة الثلاثة:

الهُوَ: هو القسم الذي يحوي ما هو موروث وموجود منذ الولادة وثابت في تركيب البدن, ويحوي الغرائز والعمليات النفسيّة المكبوتة التي فصلتها المقاومة عن الأنا, فالهو يحتوي على جزء فطري وجزء مكتسب.

يُطيع الهو مبدأ اللذة ولا يُراعي المنطِق أو الأخلاق أو الواقع, واللاشعور هو الكيفيّة الوحيدة التي تسود في الهوَ، ولكن تحت تأثير العالم الخارجي عن طريق جهاز الإدراك الحسي والشعور, تغيَّر الجزء الخارجي من الهو ونما وأكتسبَ خصائص معيَّنة أطلق عليها اسم (الأنا): وهي تُشرِف على الحركة الإداريّة وتقوم بمهمة حفظ الذات وتقبِض على زمام الرغبات الغريزيّة التي تنبعث من الهو, فيقوم بإشباع ما يشاء ويكبت ما يرى ضرورة كبته مُراعياً (مبدأ الواقِع). يُمثّل الأنا الحكمة وسلامة العقل على خلاف الهوَ الذي يحوي الانفعالات, وتَقع العمليات النفسية الشعورية على سطح الأنا .

الأنا الأعلى أو الأنا المثالي (ما يُعرَف بالضمير) : وهو الأثر الذي يبقى في النفس من فترة الطفولة الطويلة التي يعيش فيها الطفل معتمداً على والديه وخاضِع لأوامرهم. تتقمَّص الأنا هؤلاء الأشخاص من مدرسين وأهل وتتحوَّل سلطة هؤلاء إلى سلطة داخليَّة في نفس الطفل تُراقِبه وتصدر إليه الأوامر .

والأنا الأعلى, تُمثل ما هو سامِ في الطبيعة الإنسانيّة (فهو الذي يُمثل علاقتنا بوالدينا وقد عرفنا هذين الكائنين الساميين حين كنّا أطفال صغار وقد أعجبنا بهما وخشيناهما ثم تمثلناهما في أنفُسِنَا).

بهذا, تُصبح مهمة الأنا شاقة ودقيقة, فيجب عليه مُراعاة السُلطات الثلاث وهي: العالم الخارجيوالهووالأنا الأعلى, ويُحاول الأنا دائماً أن يوَفق بينها وإذا فشِل, تنشأ الاضطرابات العصبيّة والذهنيّة.

الحلم كبوابة للاوعي:

احتل تفسير الأحلام عند فرويد مكاناً مركزياً، قال: "الواقع أن تفسير الأحلام هو منطقة حيوية لتفسير اللاوعي، وهو بمثابة الأرض الصلبة للتحليل النفسي، وهو الميدان الذي يجب على كل عامل فيه أن يربح معتقداته، ويكسب تربيته.

وإذا سئلت كيف يمكن لإنسان أن يصير محللاً نفسياً فسأجيب بالقول عبر دراسة أحلامه، وفي كتابه تفسير الأحلام أكد فرويد أن الحلم له مشابهة خارجية بالنفس (Psyche) وعلاقة داخلية بها، ومن جهة أخرى هو على اتساق تام مع الصحة والأحوال العادية، ومبدأياً يمكن التعامل مع الحلم بوصفه "عرضاً"، ولكن هو عرض لماذا؟ هنا أشار فرويد إلى أن الأطفال الصغار يحلمون دائماً بالرغبات والملذات التي ظهرت عندهم خلال اليوم الماضي (يوم الحلم) والتي لم تتحقق،رلذا فإن الحلم يمثل إشباعاً لرغباتهم، وتحتوي احلام الراشدين على بقايا دقيقة من يوم الحلم، لكنها أكثر تعقيداً. وغالباً ما تكون الأحلام غير مفهومه وبعيدة كثيراً عن التحقق (الاحلام المخيفة والكوابيس).

رأى فرويد أن مثل هذه الأحلام قد تعرض للكبت. وعندما يترافق الحلم مع القلق، يكون قد تشكل بهدف إنجاز رغبات مكبوتة ومقموعة لم توافق عليها الأنا.

يمكننا أن نلخص النتائج التي توصل إليها فرويد في كتابه تفسير الأحلام، في نقاط خمس، هي([12]):

- التمييز بين أفكار الحلم المستترة ومحتوى الحلم الظاهر هو مفتاح فهم معنى الحلم.

- محتوى الحلم الظاهر هو تحريف لفكر الحلم المستتر، أي هو نتاج عمل الحلم.

- يمكن استعمال المرافقة الحرة لتحليل الأحلام، وكذلك الأعراض العصابية.

- يقترح تفسير الأحلام نموذجاً سيكولوجياً عاماً يمكنه أن يعطينا صورة أغنى عن حالة الإنسان العقلية.

- تؤدي محاولة فك رموز الأحلام إلى فهم كيف يعمل اللاوعي وفقاً لبعض القواعد اللغوية، أي ان اللاوعي ذو بنية كبنية "لغة" (انظر الحلم كلوحة رموز).

نظرية الظواهر الجنسية عند فرويد:

بسط فرويد هذا الموضوع في كتابه ثلاثة إسهامات في نظرية الجنس، كما قدم هذا البحث أول صورة إجمالية عن نظرية الجنس في الطفولة وعن الانحراف الجنسي.

فيما يأتي نذكر أهم أطروحات فرويد([13]):

- لا تبدأ الظواهر الجنسية عند سن البلوغ، بل يكون التعبير عنها حالاً بعد الولادة .

- من الضروري إنشاء تمييز دقيق بين تصور "جنسي" وتصور "تناسلي"، فالتصور الأول أوسع ويشمل عديد النشاطات التي لا علاقة لها بالأعضاء الجنسية.

تعرضت نظرية الجنس الطفولي لفرويد إلى مقاومة عظيمة، لكنها ساعدت نظريته الخاصة بنشوء الظواهر الجنسية. ولم تتضاءل شهرة فرويد عندما زعم أنه كشف عن وجود علاقة بين ظواهر الجنس عند الطفل والانحراف الجنسي عند الراشدين، حيث راى فرويد أن الفم هو العضو الأول الذي يترافق مع عاطفة اللذة، فالطفل يبدأ بطلب الإشباع لرغباته المستقل عن حاجته للغذاء، لذا فإنه يمكن تسمية هذا النشاط بأنه جنسي.

تعرض فرويد وبعض نظرياته لهجوم من البعض باعتبار آرائه ونظرياته هي مجرد خرافات لا أساس لها، واعتبره البعض مريضاً نفسياً او كتلة من العقد الجنسية، ورغم كل ذلك فقد "أثبت فرويد وجوده وحاز على اعجاب وتقدير الاكاديمين، وبات من أهم علماء علم النفس والاعصاب، فقد ارسى القواعد الاساسية لعلم النفس من خلال نظرياته ومدرسته في التحليل النفسي التي قامت على أفكاره مفاتيح علم النفس هي مصطلحات فرويد: الأنا، الأنا العليا، النرجسية، الكبت، العقل الباطني، الوعي ، اللاوعي، اللاشعور .. كلها مصطلحات يستعملها الناس يومياً في احاديثهم، وهي مصطلحات تعود كلها إلى فرويد.

أهم الأمور التي اكتشفها فرويد، هي انقسام الذهن يعود إلى صراع نفسي داخلي، وهو صراع نفسي يتشكل من ثلاثة درجات هي: (1) هو الرغبات المكبوتة الحيوانية، (2) الأنا العليا أو الضمير (3) الأنا أو الشق الواعي الذي يحاول الموازنة بين الرغبات والشهوات عند الهو وبين الضمير أو الأنا العليا.

عالج فرويد قضايا أخرى مثل مشكلات الحضارة وظاهرة الأخلاق والاديان ومستقبلها إلى جانب صراع الغرائز، غريزة البقاء، ووضع ابحاث لا يمكن لأي عالم نفسي ان يتجاوزها، ولذلك يعتبر فرويد من العلماء الصفوة من بين علماء البشرية في القرن العشرين"([14]).

أشهر كتب فرويد هي: "سيكلوجية الحياة اليومية" (1901) ، و "تفسير الأحلام" (1912)، و "محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي" (1915 – 1917)، و "ما فوق مبدأ اللذة" (1920)، و"الحضارة والمستاؤون منها" (1929)، و"موسى والتوحيد" (1939).

وفاته: في عام 1923 اصيب بالسرطان، لم يكن متديناً، ومع اشتداد مرضه طلب من طبيبه اعطاءه جرعة قويه ليموت ويرتاح من آلام السرطان، وبالفعل توفى يوم 23 سبتمبر 1939.

إميل دوركايم (1858 - 1917):

" فيلسوف اجتماعي فرنسي ومن كبار مؤسسي علم الاجتماع في فرنسا، ولد من أسرة يهودية، ضمت كثيراً من الأحبار الربانيين، درس الفلسفة والنظرية السياسية في باريس، وعلم أصول التعليم والعلم الاجتماعي في جامعة بوردو، وصار، في ما بعد، أستاذاً في جامعة السوربون([15])، وقد اعتبر أن مهمته تتمثل في إطلاق علم جديد للمجتمع هو السوسيولوجيا.

نظرية دوركايم الاجتماعية ومنهجه([16]):

تقوم نظرية دوركايم الاجتماعية على رفض فكرة أن "الفرد" هو الوحدة الأولية للمجتمع، وتؤكد بأن المجتمع سابق في وجوده على الفرد (أي ان وعى الأفراد بوجودهم وخصائصهم نابع من الجماعة وخصائصها) وعلى ذلك فقد رفض دوركايم فكرة أن العوامل الاجتماعية الجماعية يمكن أن تكون – أو أن تفسرها- عوامل نفسية (أي فردية).

"كانت فكرة دوركهايم الأساسية تفيد أن المجتمع يقوم على القوى التي تربط الناس ببعضهم، فعندما يضعف التماسك الاجتماعي يمرض المجتمع، لذا علينا ان نجد العلاج الصحيح لاستعادة ذلك التماسك الاجتماعي الحيوي، فالسوسيولوجيا عند دوركهايم هي علم ذلك التماسك، أي: أساسه، وكيف يضعف، وكيف يمكن تقويته، وقد اعتقد دوركهايم أن فرنسا في زمنه كانت مجتمعاً ضعيف التماسك، أي إنها كانت مجتمعاً مريضاً"([17]).

في كتابه الهام: الأشكال الأولية للحياة الدينية (1912) ميز دوركايم بين ما هو "مقدس" وما هو دنيوى وقال أن "الضمير الجماعي" ينتج أساساً من امتزاج ما هو مقدس بما هو دنيوي لأداء الوظيفة الاجتماعية المحددة لكل منهما.

"هاجم دوركايم فكرة مونتسيكو عن أن المجتمع يتكون نتيجة "تعاقد" أو : "عقد اجتماعي افتراضي "بين الأفراد، وقال إن شروط هذا العقد كامنة في نسيج سياق أوسع بكثير يتشكل من: "المفاهيم والتصورات الأخلاقية" تؤدي إلى : "التضامن الاجتماعي"([18]).

رأى (دوركايم) أن النظام الاجتماعي، في المجتمعات الأوروبية، وقد قَلَبَته التغييرات الاقتصادية رأساً على عقب، لا يستطيع بعد أن يقوم بدور تنظيمي، مما أدى إلى ما نراه من فوضى في هذه المجتمعات، وهذه الفوضى أو عدم وجود قانون يحكم المجتمع هي السبب في أنواع النزاع الدائم المتجدد ومختلف أنواع الاضطرابات الناجمة عن التغيرات الاقتصادية، وفكرة انعدام القانون هذه هي مفتاح الأبحاث الأولى التي قام بها دوركايم"([19]).

وعند دوركايم "أن كل مجتمع يقوم على الأفكار الجماعية المتفق عليها إتفاقاً مشتركاً، ويعني العلم بالوقائع الاجتماعية والأفكار الجماعية (القانون والأخلاقيات، والدين والعاطفة، والعادة، إلخ) التي تفرضها البيئة الاجتماعية على الوعي الإنساني.

كان دوركايم يعزو التطور الاجتماعي إلى ثلاثة عوامل: "كثافة السكان، وتطور وسائل المواصلات، والوعي الاجتماعي، كما كان يعتبر الدين عاملاً هاماً في حياة المجتمع، وأن الدين – إذ يغير أشكاله طبقاً لمرحلة التطور التي بلغها المجتمع – سيبقى ما بقي الإنسان، لأن المجتمع قد أله في الدين ذاته، لكن دوركهايم تبنى وجهة نظر لا أدرية (Agnostic) في المسائل الدينية. اما في سياق تحديده للمنهج الذي ينبغي اتباعه، فإن دوركايم في تحديده أو تعريفه لماهية الواقعة الاجتماعية يقول: "تتعرف الواقعة الاجتماعية في قدرتها على ممارسة ضغط خارجي، أو إمكان قيامها بهذا الضغط على الأفراد" وبعد هذا التعريف يقرر ما يلي: "الواقعة الاجتماعية لا يمكن أن تفسّر إلا بواقعة اجتماعية أخرى"، وهذا معناه أنه لا يجوز ردّ الظواهر الاجتماعية إلى وقائع اقتصادية والى أسباب أخرى جزئية، بل يجب تفسيرها على مستوى نسيج الحياة الجماعية"([20]).

قواعد منهج (دوركايم) في علم الاجتماع:

القاعدة الأولى: استبعاد كل الأفكار السابقة بطريقة تنظيمية، والتخلص من كل البيانات الزائفة التي تسيطر على عقول العامة، وإزاحة نير المقولات التجريبية التي تصير طاغية مستبدة على العقل من طول الألفة والاعتياد.

والقاعدة الثانية: الوقائع الاجتماعية تكون أكثر قابلية للامتثال موضوعياً بقدر ما تكون خالصة تماماً من الوقائع الفردية التي تكشف عنها.

والقاعدة الثالثة: حين يقوم الباحث في علم الاجتماع باستكشاف مجموع معين من الوقائع الاجتماعية فيجب عليه أن ينظر فيها من الجانب الذي تتمثل فيه منعزلة عن تجلياتها الفردية.

ولذلك أكد دوركايم على أهمية تقسيم العمل بما يُمكن المجتمع من أن يصير منسجماً من جديد، فمثل هذا التزايد في تقسيم العمل يؤدي إلى الاختصاص وإلى ظاهرة التفرد.

رأى دوركهايم"أن تقوية معايير الحياة الاقتصادية – الاجتماعية الضرورية للتغلب على ظاهرة انعدام القوانين والمعايير، لا تحدث بالأخلاق، أو بسلطة الدولة، هكذا وببساطة. فلا بد من وجود مؤسسات داخل الدولة تنظم الاقتصاد بطريقة متناغمة. وهنا تدخل مسألة الشركات في الصورة. لقد أراد دوركهايم دولة نقابية واسعة، أي دولة تنظم فيها المنظمات النقابية الاقتصادية بكفاءة وبثقة"([21]).

ومثله مثل هيجل، وضع دوركهايم نوعاً من الجواب "الديمقراطي الاجتماعي"، أي إنه عارض التوسع غير المقيد للمذهب الليبرالي المحض والنظرية الماركسية المتعلقة بالتغيرات الجذرية الثورية. وكانت مناقشة دوركهايم موجهة، بمقدار كبير، ضد ما هو مشترك في الليبرالية والاشتراكية والماركسية، أي ضد إرثها السياسي المشترك الذي جاءها من عصر التنوير، أي: أفكار التطور والتحرر والتقدم.

هذه "الأفكار، التي أكدها بقوة منظرون آخرون، حسبها دوركهايم ميولاً خطرة نحو الانحلال. يجب أن يكون المجتمع مستقراً لا ساكناً أو ثابتاً لا يتغير، وشكك دوركهايم بتصورات مثل التطور والتقدم، أي: عندما يطبق مثل هذه المصطلحات على جميع أنواع التغير فإنها تصف، وتحديداً تصف، الانعدام القانوني المدمر بطريقة غير مؤذية. وبرأي دوركهايم علينا أن لا نعمل على "تحرير" أنفسنا من كل شيء، وإنما علينا أن نحاول تحقيق التماسك الاجتماعي الذي هو الشرط الأول لاستقرارنا الاجتماعي وسعادتنا، ومما لا شك فيه أن دوركهايم كان من منظري الانسجام، بينما كان ماركس من منظري الصراع (أي في التاريخ الذي يسبق نشوء المجتمع اللاطبقي الشيوعي)، وبالتالي فمن الوجهة التاريخية ترجع أفكار دوركهايم إلى النظرية السياسية السابقة لعصر النهضة، مثلاً، إلى النظريات السياسية عند أفلاطون وأرسطو اللذين أكدا التوحيد والاستقرار"([22]) .

مؤلفاته الرئيسية([23]):

- حول تقسيم العمل الاجتماعي (1893).

- قواعد المنهج في علم الاجتماع (1895).

- الأشكال الأولية للحياة الدينية (1912).

- البرجماتية وعلم الاجتماع، التربيه وعلم الاجتماع.

([1]) المرجع نفسه – ص 374

([2]) المرجع نفسه –ص 374

([3]) المرجع نفسه –ص 374

([4])م. روزنتال و ب. يودين - الموسوعة الفلسفية – دار الطليعة – بيروت – ط1 اكتوبر 1974 – ص 88

([5]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره – معجم الفلاسفة – ص 189

([6])موجز تاريخ الفلسفة – جماعة من الأساتذة السوفيات – تعريب: توفيق ابراهيم سلوم – دار الفارابي – طبعة ثالثة (1979 م) – ص 947

([7]) د. صادق جلال العظم – دفاعاً عن المادية والتاريخ – دار الفكر الجديد – بيروت – الطبعة الأولى 1990 –ص 141

([8]) غنارسكيربك و نلز غيلجي – مرجع سبق ذكره – تاريخ الفكر الغربي - ص 777

([9]) شريف مراد – نهاية الحداثة.. التبشير بعجز الإنسان – موقع ميدان – الانترنت.

([10])غنارسكيربك و نلز غيلجي – مرجع سبق ذكره – تاريخ الفكر الغربي - ص 779

([11]) المرجع نفسه - ص 780

([12]) المرجع نفسه - ص 780-781

([13]) المرجع نفسه - ص 783

([14]) المرجع نفسه - ص 784

([15]) أشرف على رسالة الدكتوراه التي أعدها عميد الأدب العربي طه حسين.

([16])عبد الرحمن بدوي - مرجع سبق ذكره – موسوعة الفلسفة- صفحة 481 وما بعدها.

([17]) غنارسكيربك و نلز غيلجي – مرجع سبق ذكره – تاريخ الفكر الغربي - ص 820 - 821

([18])سامى خشبة – مرجع سبق ذكره - مفكرون من عصرنا – ص 386 - 387

([19])د.عبد الرحمن بدوي- موسوعة الفلسفة: الجزء الأول- المؤسسة العربية للدراسات والنشر- الطبعة الأولى 1984 - صفحة 481 وما بعدها.

([20])م. روزنتال و ب. يودين - الموسوعة الفلسفية –دار الطليعة – بيروت – ط1 اكتوبر 1974 – ص 201

([21])غنارسكيربك و نلز غيلجي– مرجع سبق ذكره - تاريخ الفكر الغربي - ص 823

([22]) المرجع نفسه - ص 823

([23])م. روزنتال و ب. يودين - الموسوعة الفلسفية – دار الطليعة – بيروت – ط1 اكتوبر 1974 – ص 201